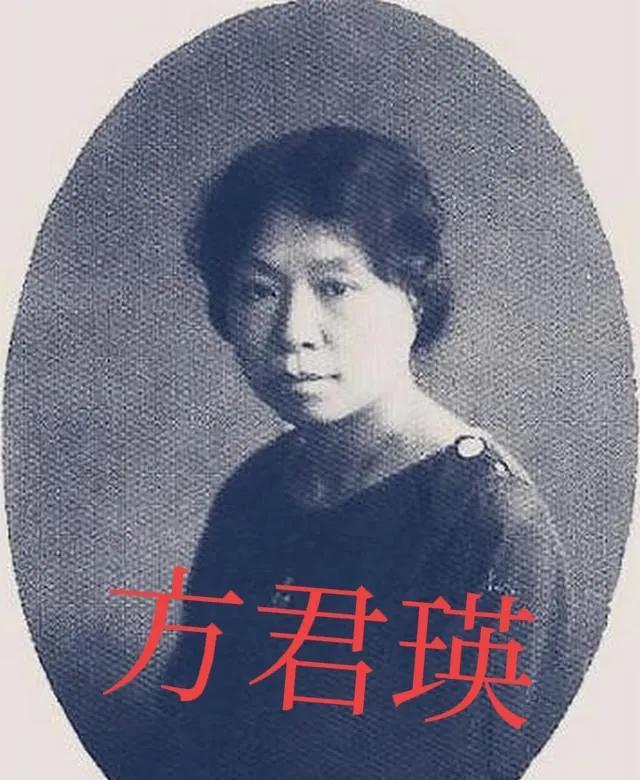

清末的刺客都有多拼命?当年同盟会内部曾经专门设有一个暗杀部门,19岁的福建侯官人方君瑛为部长,主要成员有吴玉章、黄复生、喻培伦、黎仲实、曾醒等年轻人。 谁都知道,暗杀这种事情,即使是成功了,刺客也基本上难以脱身,因此,它需要的是决死之士,只有完全把生死置之度外之人,才能扛起刺杀重任。 你很难想象,一个19岁的姑娘,会成为一群热血男儿的“领头人”。方君瑛出身福建望族,祖父是前清举人,家里藏书能堆满三间屋。 可她不爱读“之乎者也”,反倒总偷翻哥哥方声洞(后来为黄花岗起义牺牲)带回的《革命军》,读到“驱除鞑虏,恢复中华”时,攥着书页的指节会发白。 1903年,她跟着哥哥去日本留学,在东京见到孙中山,这位身着西装的革命领袖只问了她一句话:“若要救中国,需有人敢溅血,你怕吗?”她当时挺直腰杆,答得比男儿还响:“怕就不来了。” 这“不怕”,可不是嘴上说说。暗杀部门成立后,她带着一群二十出头的年轻人在东京郊外的秘密据点训练。 没有现成的教材,她就翻遍外文书籍,把炸弹制作原理抄在油纸伞上;没有训练器材,就用竹竿模拟手枪,在深夜的稻田里练习瞄准。 黄复生后来回忆,方君瑛的手总缠着布条——练习拆弹时被火药灼伤是常事,她从不让人看伤口,只说“这点疼,比割地赔款的疼轻多了”。 最让人揪心的是准备刺杀摄政王载沣那次。1910年,黄复生、喻培伦带着炸弹潜入北京,在什刹海银锭桥埋下炸药,可因引线出了岔子被巡逻队发现,黄复生当场被捕。 消息传到东京,方君瑛把自己关在屋里三天,出来时眼睛红肿,却攥着一张新的刺杀方案:“他们没成,我们再上。” 曾醒劝她:“太危险了,清廷现在查得紧。”她指着墙上的中国地图,上面被列强圈出的租借地像一块块补丁:“你看这地图,还能等吗?” 喻培伦的“拼命”更是刻在骨子里。这位四川小伙擅长制炸弹,为了试验威力,他常在自己租住的小屋熬通宵,把棉花蘸上硝酸,双手被腐蚀得脱皮,就用布裹着继续干。 后来黄花岗起义,他揣着自制的炸弹冲在最前面,弹药用尽后被清军捕获,临刑前还在喊:“学说是杀不了的,革命迟早会成功!” 这些年轻人,哪一个不是家里的宝贝?方君瑛的母亲哭着求她:“囡囡,咱回家嫁人,平安过一辈子不好吗?” 她给母亲磕了三个头,说:“娘,您看街上那些饿肚子的孩子,看被洋人欺负的同胞,女儿若只求平安,夜里睡不着啊。” 吴玉章当时已是秀才,放着安稳的仕途不走,非要跟着这群“亡命之徒”混,有人骂他“疯了”,他却笑:“清廷不倒,秀才的笔杆子顶个屁用?” 他们当然知道暗杀九死一生。可1900年到1911年,八国联军烧了圆明园,日俄在东北打仗,清廷签了一个又一个卖国条约,年轻人眼里的中国,像艘破船在风浪里打转。 他们找不到更快捷的救国路,只能把自己变成“炸弹”,想用血肉之躯炸出一条道来。方君瑛在部门章程里写:“夫暗杀者 非不得已而为之,为救民于水火,虽死无悔。”这字里行间,哪有半点鲁莽?全是被逼到绝境的清醒。 后来,方君瑛策划刺杀两江总督端方,因叛徒告密失败;喻培伦在黄花岗流尽最后一滴血;吴玉章带着他们的信念,继续投身革命。 这些年轻的刺客,没能亲眼看到清廷倒台,可他们用“拼命”二字 在历史上刻下了滚烫的印记——不是所有勇气都能被理解,但所有为家国挺身而出的决死,都值得被记得。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户17xxx32

为了信念、为华夏复兴的义士!!! 致敬