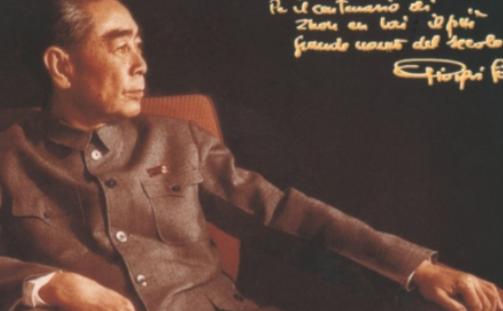

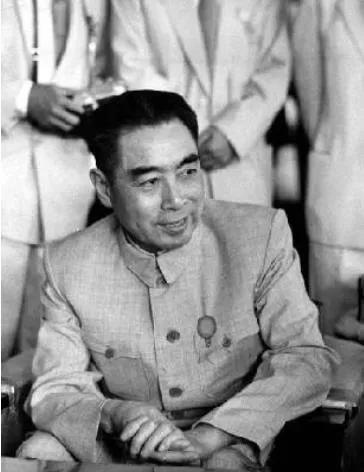

1973年,一个意大利记者对中方撒了谎,偷偷拍下了一张本不该拍的照片,后来这张照片竟被印了9000万张,在全世界传疯了,也成了他人生最骄傲的瞬间。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1973年1月,意大利《时代周刊》的摄影记者焦尔焦·洛蒂随外交团访问北京,他知道在人民大会堂的正式场合不允许带相机,但作为一个对中国充满好奇的摄影师,他不想错过记录周恩来的机会,权衡再三,他做了个大胆的决定:把一台小巧的莱卡相机藏在大衣内兜里。 这个决定充满风险,一旦被发现,不仅会影响外交活动,他的职业生涯也会受到严重打击,但洛蒂骨子里有种记者的执着,他相信这次冒险值得一试,1927年出生的他,已经在新闻摄影领域摸爬滚打多年,曾跑遍世界各地拍摄重大新闻,这次来中国,他想拍些不一样的东西。 关键时刻终于来临,在人民大会堂的会见仪式上,代表团成员依次与周恩来握手,洛蒂特意站在队伍最后,想为自己争取更多机会,轮到他时,他用法语请求拍照,出人意料的是,周恩来展现出了超乎寻常的包容,同意了他的请求。 就在洛蒂按下几张常规照片后,意外出现了,一名工作人员在远处叫了声"总理",周恩来转身望去的瞬间,洛蒂敏锐地捕捉到了这个画面,照片中,周恩来的侧脸棱角分明,目光深邃而温和,流露出一种睿智与从容,这个转瞬即逝的画面,最终成为了一张经典照片。 拍摄后还有一场惊险的周旋,工作人员发现异常,要检查相机,洛蒂临危不乱,巧妙地保护住了装有照片的底片,这份冷静和机智,为这张照片最终得以保存立下了大功。 这张照片很快在《时代周刊》上发表,引起轰动,它不仅展现了一个政治家的风采,更让西方读者看到了一个真实的中国形象,随后,这张照片在全球媒体上广泛流传,印刷量节节攀升,最终达到惊人的9000万张。 照片的艺术价值得到了广泛认可,评论家们认为,这张照片完美捕捉到了瞬间的力量,周恩来侧身的姿态,深邃的目光,以及整体构图的和谐感,都体现出极高的摄影水准,它不是一张刻意摆拍的官方照片,而是一个自然真实的历史瞬间。 这张照片的影响远不止于艺术层面,1973年正是中国对外开放的关键时期,西方对中国既充满好奇又存在误解,洛蒂的这张照片,恰好打开了一扇窗口,让世界看到了一个不一样的中国形象。 这张照片最终漂洋过海回到中国,经历了一段曲折的旅程,通过外交系统的传递,照片先是到了意大利驻华使馆,后来又经过多人之手,最终被新华社收藏,新华社看到照片后,立即认识到它的重要价值,随即组织力量将其制版印刷。 邓颖超在看到这张照片时给予了很高的评价,认为这是周恩来生前最有神韵的照片之一,照片中的周恩来既有大国总理的威仪,又保持着知识分子的儒雅气质,完美展现了他的人格魅力,这个评价为照片在国内的广泛传播奠定了基础。 随着时间推移,这张照片的意义越发深远,它不仅是一张新闻照片,更成为了一个特殊年代的见证,在那个通讯不发达的年代,一张照片能有9000万张的印刷量,本身就说明它触动了无数人的心弦,人们在这张照片中看到的不只是一个领导人的形象,更是一个民族在特定历史时期的精神写照。 从文化传播的角度看,这张照片发挥了独特的桥梁作用,它帮助西方民众了解中国,也让中国人看到了外国记者眼中的中国形象,洛蒂虽然违反了当时的规定,但他的专业直觉和对瞬间的把握,反而为中外文化交流留下了宝贵的历史见证。 洛蒂在晚年时常说,这是他最引以为豪的作品,这份自豪不仅来自于照片的艺术成就,更来自于它在历史长河中产生的深远影响,2017年,当这位老记者在米兰离世时,这张照片依然在世界各地的展览中被人们反复提起。 信息来源:人民网——摄影家自述:我如何拍下周恩来生前最好的一张照片

![[狗头]他建国之后长期休养,没有军衔和工作,1955年评级的时候,工作人员犯了难](http://image.uczzd.cn/9384844862624345654.jpg?id=0)

坚持十梦想

致敬伟大的周总理[祈祷][祈祷][祈祷]

银砖

据说当年还有一个外国的摄影师,什么记者之类的人拍了许多中国当时的真实的情况,比方说是当年的许多小脚儿老太太,这些个东西在国外看起来是非常新鲜,吸引眼球儿了,如果把这些个照这这些个影视作品拿出来放,中国人也可以看一看中国古迹现存的小脚老太太已经是国宝级别的了,很难找到。找到了这些人现在应该是都在100多岁,你上了。