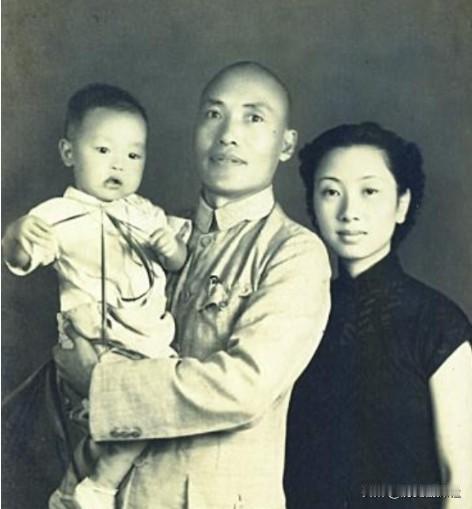

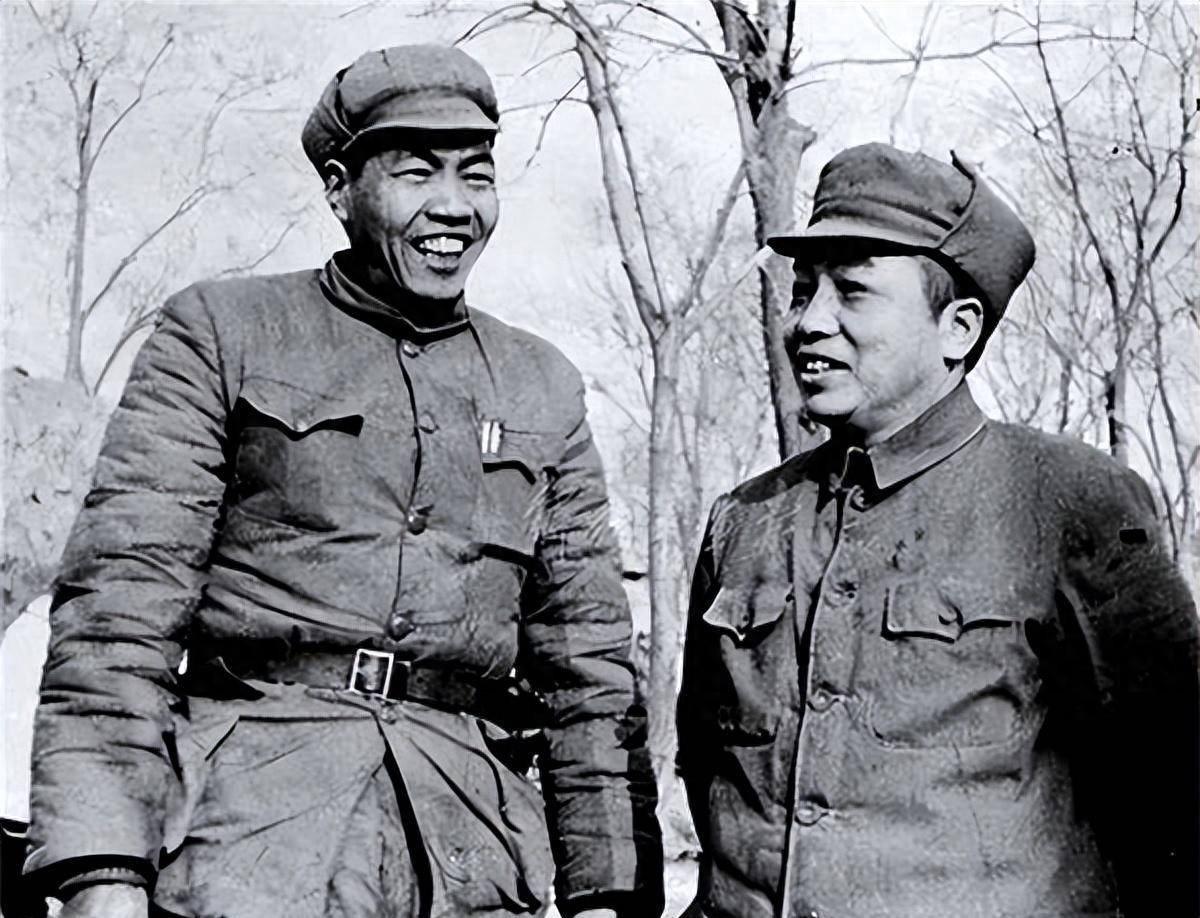

1936年,一名国民党中将跟随红军走完长征,谁知等到了延安,毛主席却对他挥了挥手,告诉他“你回去吧。" (信息来源:2006年09月19日 解放军报——长征故事:“国军中将”随红军长征) 1935年,湘鄂西的崇山峻岭之中,一支国民党纵队被红军围剿得土崩瓦解,保定军校出身且多次参与“围剿”的中将司令张振汉,于龙山战役被俘,未曾想到自己命运将与红军紧密相连。 你猜怎么着?这家伙不但没被枪毙,反而成了独一份儿的国民党将领,跟着红军把长征走完了!1936年10月红军主力三路会师于延安,他竟也在其中,毛泽东于枣林接见他时,未作寒暄,直接挥手道:“你回蒋介石那去吧,”此一挥,是历史偶然,亦为国共关系和个人命运交织的必然。 龙山战役中,他指挥的国民党第41师被红军围困,本人负伤被俘,最初,他抱着“宁死不降”的心态,甚至拒绝与红军将领对话,然而,红军并未将其视为敌人,而是以“同志”相称,贺龙亲自为他疗伤,萧克邀请他共进晚餐,桌上竟是他家乡徐州风味的粉蒸肉。 这种反差让张振汉逐渐动摇,他开始注意到红军战士用树枝当筷子、用树皮煮汤,却仍保持着严明的纪律,真正让他转变立场的,是长征途中的生死考验。 1935年冬,红军在贵州遭遇国民党重兵围堵,张振汉凭借炮兵专长提出“炸毁山体掩护突围”的战术,他亲自测量距离、调整炮位,两发炮弹精准摧毁敌军碉堡,这一战不仅挽救了红军,也让他赢得了战士们的尊重。 此后,他被任命为红军学校的炮兵教员,甚至在过草地时,将自己的骡子让给伤员,自己徒步前行,这种与红军同甘共苦的经历,彻底消解了他对共产党的敌意。 1937年,全面抗战爆发前夕,毛泽东在延安枣林与张振汉长谈,他直言:“当前的任务是组成抗日民族统一战线,“你在国民党内与保定军校同学间颇具威信,能否凭借此关系回去继续为中国革命贡献力量?”此提议背后,蕴含着中共对国民党复杂生态的深邃洞察。 张振汉在保定军校的同学中,不乏胡宗南、桂永清等国民党高层将领,而他在湘鄂西的旧部也仍有影响力,毛泽东的“挥手”,实则是希望他成为国共合作的“桥梁”。 然而,这一决定充满风险,蒋介石对“投共”将领向来严惩不贷,张振汉的保定军校同学邓演达就因反对蒋介石被秘密处决,但毛泽东认为,张振汉的特殊经历能成为打破国共隔阂的“楔子”,他甚至安排周恩来亲自送张振汉到西安,并赠予路费和电台,以便联络,这种信任,既源于张振汉在长征中的表现,也源于中共对“统战”策略的精准把握。 你说这张振汉一回来,国民党那边可就炸锅了!蒋介石气得直跳脚,下令说见着就给我宰了,不过啊,何应钦、程潜这些保定军校的老同学们可不干,他们出面给张振汉担保,这事儿就变得有点复杂了,最终改为“永不叙用”,张振汉虽未重掌兵权,却利用经商积累的财富,秘密为延安输送药品、望远镜等物资。 他的妻子邓觉先更是变卖家产,通过湖南军阀何健的关系,将物资运往陕北,这种“灰色地带”的抗争,既体现了个人对革命的忠诚,也暴露了国共合作中的裂痕。 历史学家杨奎松曾指出,张振汉的案例揭示了抗战初期国共关系的复杂性,中共需要利用国民党内部的温和派,而国民党则试图通过监控“归正人员”遏制中共渗透,张振汉的结局——1949年后留任长沙市副市长,印证了中共对统战对象的长期布局,他的经历,是特殊历史时期个人命运与政治博弈的缩影。 如今回看这段历史,我们或许能更清晰地看到,革命的成功,不仅需要战略智慧,更需要包容与信任,毛泽东让张振汉“回去”,看似冒险,实则是对人性与政治的深刻理解,这种理解,让中共在抗战中赢得了更多盟友,也为后来的解放战争埋下了伏笔。 张振汉的结局,或许正是这种智慧的注脚,他最终选择留在大陆,参与新中国的建设,用行动证明了自己的选择。 张振汉的故事总让我想起一句话:“历史不是非黑即白的剧本,而是无数人挣扎与妥协的集合,”他一个国民党中将,能跟着红军走完长征,这本身就够传奇了,更难得的是,他没被仇恨蒙蔽双眼,而是看到了红军的纪律和理想,这种转变,说到底是对“为谁而战”的重新思考。 毛泽东让他回国民党那边,这步棋走得真妙,既利用了他的关系网,又避免了正面冲突,但张振汉回去后的处境也够尴尬的,蒋介石容不下他,他只能靠经商维持关系网,偷偷给延安送情报,这种夹缝中的生存,想想都憋屈,可他硬是扛下来了,这说明啥?说明他心里那杆秤,早就不偏向国民党了。 如今回首,国共合作时期的统战工作堪称一门艺术,彼时既要赢取人心,又得谨防对方暗中使绊,统战工作于其间,犹如在钢丝上行走,平衡各方关系,实非易事,张振汉这样的例子,就是最好的教材,革命不是靠武力碾压,而是靠人心向背,他最后选择留在大陆,或许就是看透了,只有共产党,才能真正改变中国,这种选择,比任何口号都更有说服力。