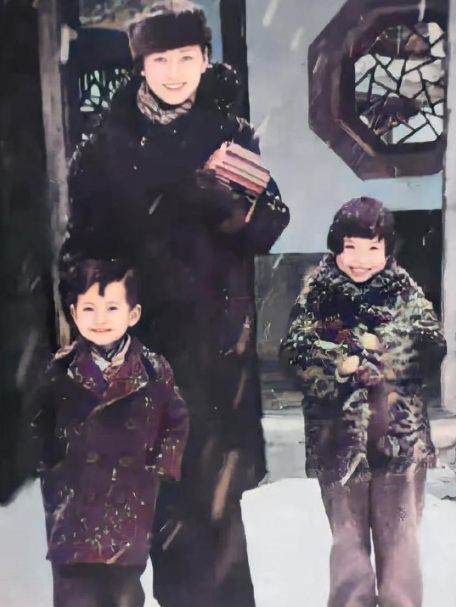

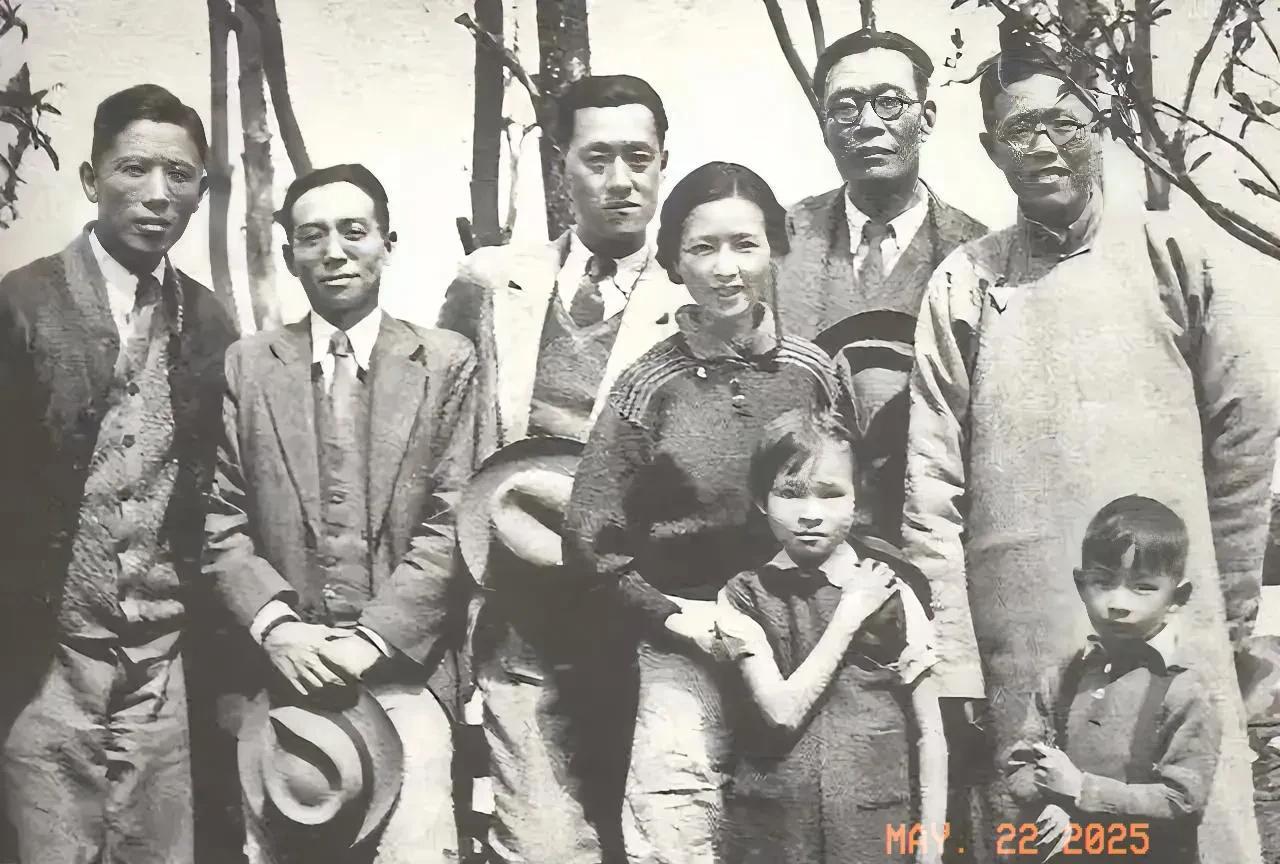

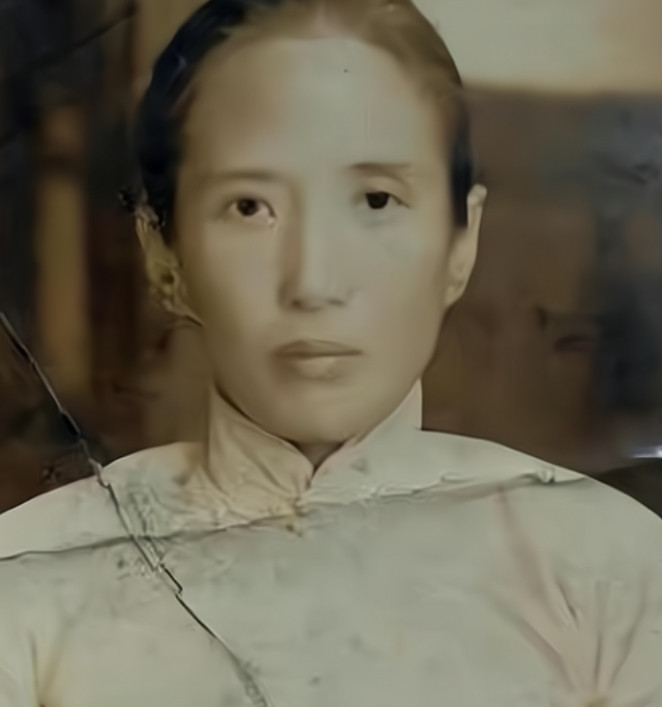

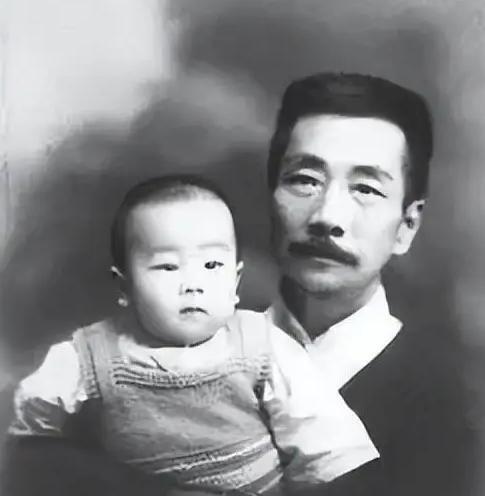

1962年,33岁的梁再冰突然被61岁的父亲梁思成告知,他要结婚了。对方甚至只比她大1岁,是母亲林徽因曾经的学生——34岁的林洙。 消息像颗炸弹在文化圈炸开。人们议论的不是老少配,而是这段关系里缠绕的师生情谊与生死伦理。林徽因去世刚满七年,那个在病榻前亲手为妻子设计病房的建筑大师,转眼就要迎娶小自己27岁的女学生。更微妙的是,林洙的婚礼请柬上印着"梁思成林洙"五个字,而林徽因生前所有学术著作的署名都是"梁林"——仿佛某种隐秘的替代正在发生。 有人替梁思成说话。中年丧妻的孤寂不是外人能体会的,林洙照顾他饮食起居整整五年,连林徽因母亲都默许了这段关系。可更多人忘不了林徽因躺在协和医院时,丈夫和学生就在病房外讨论《中国建筑史》修订的场景。当林洙带着前夫的两个孩子住进清华新林院8号,梁再冰发现母亲的画像被摘下,她红着眼眶把画像重新挂回客厅正中央,这场新旧交替的暗战才真正浮出水面。 时间在这里裂成两半。世人记得梁思成是古建保护的先驱,却选择性遗忘他在感情里的进退维谷。他给林洙的十四封情书里写着"你是我永远的春天",可当年为林徽因写下的诗句还躺在泛黄的笔记本里。林洙后来在回忆录里强调自己不是第三者,却在字里行间不断比较着两任"梁太太"的容貌才学。这场婚姻像面棱镜,照出知识精英圈层里隐秘的权力游戏:逝去的传奇女性能否被更年轻的崇拜者取代?学术衣钵与情感寄托是否本就界限模糊? 最刺眼的是时代滤镜下的双标。钱钟书杨绛被奉为神仙眷侣,徐志摩陆小曼被宽容为浪漫传说,唯独梁思成的黄昏恋成了道德污点。或许因为林徽因太过耀眼,人们无法接受她丈夫在感情里展现的"凡人"属性。那些批判者未必真在意伦理,只是不愿看见完美伉俪的神话出现裂缝。 梁再冰最终没出席婚礼。她在自传里淡淡写道:"每个人都有权选择如何活着,但记忆不该被覆盖。"这句话像把钥匙,解开的不只是家庭往事,更是整个时代对知识女性命运的注解。当林徽因的名字逐渐变成社交网络里的标签,那段真实存在过的情感纠葛,反而成为丈量人性复杂度的标尺。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。