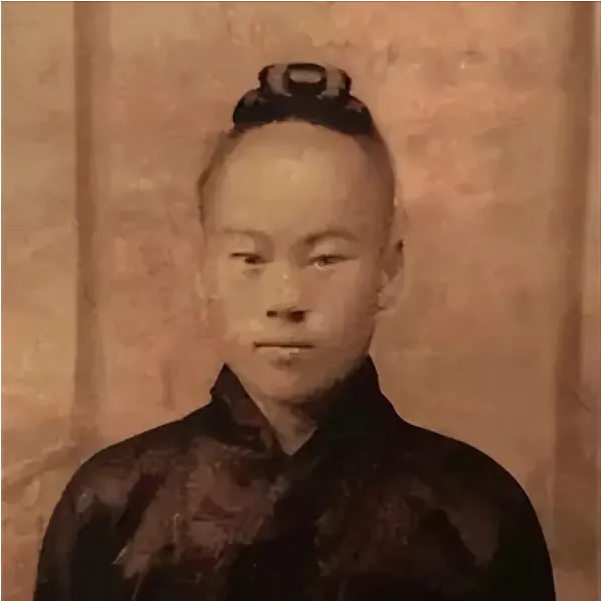

1938年,道士毕云路过日军哨卡时,因为没有向日军鞠躬,被打得半死。毕云大怒,伤好后,他活跃于日军据点周围,专杀落单日寇! 毕云出生于1915年的山东威海,一个普通的农民家庭。在那个动荡的时代,他的家庭贫穷,无法给予他多少生活保障。幼年的毕云被送往天后宫作为道童,从此开始了他与常人不同的生活路径。他的师傅是一位参与过义和团运动的老道士,向毕云传授了中国传统武术及道教秘法。 在那个月色朦胧的1938年春夜,毕云穿梭在威海的小巷和树林中,他的步伐轻盈而快速,仿佛夜风中的一缕烟雾。他的目标清晰:潜入日军的暂时营地,暗杀那些日军士兵。月光下,他的身影细长而矫健,长衫在微风中轻轻摆动。 毕云此次行动的第一个目标是日军的一个小哨所。哨所里常驻几名士兵,由于认为深处后方并无大碍,他们的警惕性相对较低。深夜,当哨所的士兵陷入浅眠时,毕云像一只潜行的豹子,悄无声息地靠近。他脚下的每一步都异常小心,以避免踩到可能发出声响的枯枝。 透过树丛,毕云观察到其中一名日军士兵离开了他的同伴,向外走去小解。这是一个绝佳的机会。毕云迅速而决绝地行动了,从影子中突然窜出,手中的短刀在月光下闪烁着寒光。在士兵意识到危险前,刀锋已悄无声息地割破了他的喉咙。血液喷溅在附近的灌木丛中,染红了地面和叶片。 确保没有发出任何足以惊醒其他人的声音后,毕云迅速将尸体藏匿在一堆乱石后面,随即返回暗处,继续观察。他知道,一次成功的暗杀只是开始,夜晚还很长。 接下来的几个小时,毕云在营地周围游走,寻找机会。他在树木的掩护下移动,时而爬上树梢,时而匍匐前进。每当有日军士兵单独行动时,他都会近距离观察其动向,选择最合适的时机行动。 随着夜色渐深,一个独自抽烟的日军士兵成了毕云的下一个目标。士兵站在帐篷外,点燃了一支烟,环顾四周,似乎感受到了些许不安。毕云在黑暗中,如同一尊静止的雕像。当士兵转身回帐篷时,毕云猛然加速,几步跨出,短刀如同闪电一般刺入其背部,迅速扭动,确保其立刻丧命。然后,他利用树影掩护,拖走了尸体。 至夜深人静时,毕云已经消灭了三名散兵。他的动作干净利落,没有任何犹豫。对毕云而言,每一次行动都是对日军暴行的直接回应。他不仅是在保护自己的民族和同胞,更是在为那些无声的受害者复仇。 当天明前,毕云安静地离开了暗杀场地,他的身影悄然消失在渐渐褪去的夜色中,留下了被露水微微打湿的青草地和几滩难以察觉的血迹。在他心中,这场小战役的胜利仅是一串漫长斗争中的初步成功。战争的阴霾远未散去,他的战斗才刚刚开始。这一夜的行动虽然充满危险,但他心中清楚,每一次成功的暗杀都在敌人的心中种下了恐惧的种子。 随着夜色的深沉,毕云避开了主要道路,穿越稀疏的林带,回到他临时的藏身之所——一个废弃的小农舍。这里距离日军的巡逻路线足够远,能为他提供短暂的安全和休息。毕云轻轻地推开木门,门轴发出的轻微吱嘎声在静寂的夜空中显得格外突兀。他进入屋内,靠在冰冷的石壁上,闭上眼睛,让自己的心跳逐渐平复下来。 随着时间的推移,毕云的行为在当地渐渐传开,他成了民间流传的抗日英雄。他的故事在村庄中口耳相传,从老人到儿童,每个人的脸上都带着对这位“夜行侠”的敬仰。但毕云并不满足于单打独斗的暗杀活动,他开始尝试联系和组织更多的当地民众,建立一个小型的抗日义勇队。他们在毕云的带领下,学习基本的格斗技巧和夜行潜伏术,准备在必要时为家乡的安全贡献力量。 1941年,随着日军在中国的侵略行动进一步加剧,毕云和他的义勇队参与了一次更大规模的抗日行动。这次行动目标是摧毁一个重要的日军物资仓库,削弱敌人的后勤补给。深夜中,毕云和他的队伍潜入了仓库所在地,他们用湿布覆盖口鼻,悄无声息地绕过了熟睡的守卫。 当他们准备放置炸药时,不幸的是,一位队员不慎触动了警报装置。警铃刺耳地响起,整个仓库区域瞬间灯火通明,日军士兵如蜂拥而出。毕云迅速作出决定,命令队员们撤退,自己则留下掩护他们的后撤。在一片混乱中,毕云英勇地对抗着数倍于自己的敌人,他用身上携带的最后几枚手榴弹制造了足够的混乱,确保了队员们的安全撤离。 就在那场混战中,毕云被一阵密集的枪火击中,壮烈牺牲。当他倒下的那一刻,天空开始泛白,晨曦的光芒透过云层,仿佛为这位英雄送上最后的敬礼。他的牺牲成为了当地人民心中永恒的痛,也成为了抗战英雄的象征。 毕云的故事在当地流传甚广,他用自己的行动和牺牲,激励了更多的中国人站起来反抗侵略者。他的生命虽然短暂,但他所展现出的英勇与牺牲精神,成为了那个时代无数抗日英雄中的一个典型。他不仅仅是为了个人的复仇,更是承载了整个民族的抗争意志。