1958年,山东高密的一处老墓被挖开,考古队本来没抱太大希望,结果一查墓志铭,墓主竟是大名鼎鼎的刘罗锅。

更出人意料的是,墓里躺的不是个瘦小驼背老头,而是个骨架笔直、身高接近两米的山东大汉。

这个发现,把民间流传了上百年的“驼背宰相”形象,一下子打碎了。

刘墉到底啥样?这事得从头说。

那年冬天,山东文物局接到报告,说高密东南的旧村拆迁地底下露出砖砌墓道,专家一看青砖墓,风格标准的清代。

顺着墓道挖进去,墓室不大,结构完整,没有被盗,里面有两口柏木棺材,一男一女,合葬。

清理男棺的时候,专家们惊呆了,头骨宽25厘米,小腿骨75厘米,一测身高,接近1.9米。

这在现在都算高个子,何况是清朝?那时候全国成年男子平均身高还不到1.7米。

更离谱的是,这具骨架脊椎笔直,连一丝驼背迹象都没有。

可这人叫刘墉啊,就是传说中那个“罗锅刘”,怎么可能不驼背?

当时很多人不信,直到墓里出土了几件物件,一块玉笏板、磁质朝珠,还有一枚刻着“刘”字的小印章。

这些东西可不是一般人能有的,都是清朝一品大员的制式用品。

再看墓志铭,落款时间、官职、生平全都对得上,《清史稿》里刘墉的记载一个不差。

这才定了,这墓就是刘墉的,他那位姓单的夫人也确实与他合葬。

从这开始,很多人对“刘罗锅”的印象开始摇摇欲坠。

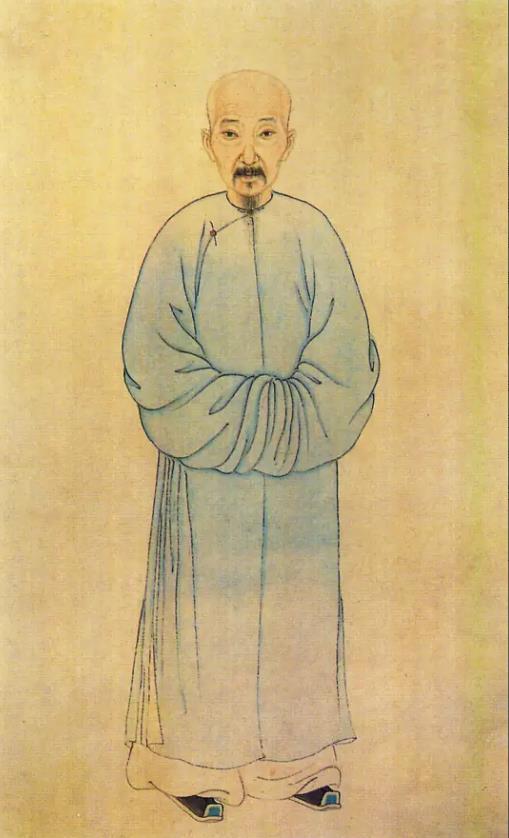

传说里刘墉是驼背小老头,还总是跟和珅斗智斗勇,戏里唱的说的,全是他如何聪明、如何清廉、如何反腐,但真实历史并不是这么回事。

首先,刘墉身高接近1.9米,怎么会是“驼背矮子”?这得从清朝选官制度说起。

当时“身、言、书、判”是科举考核的四项标准,身就是身体仪表,驼背、畸形、瘸腿一律淘汰,哪有可能让个驼背人当到一品大员?

他爹刘统勋也是个名臣,身高也在1.7米以上,刘家祖上三代都是进士,家族在山东一带非常显赫。

他们祖坟的墓道都修到1.8米高,显然是考虑到了家族身材不低。

刘墉能中殿试二甲第二名,靠的是真才实学和家族背景,根本不存在“驼背逆袭”的戏码。

至于他跟和珅之间的“死对头”传说,更是瞎编。

真正的历史上,刘墉和和珅共事多年,属于同一个体系,刘墉长期担任副手。

和珅权势最大那几年,刘墉非但没举报他,反而在不少场合支持他的政务安排。

《清史稿》里写得很清楚,刘墉政风宽简,办事温和,是个“不喜争斗”的人,这种性格的人,会天天跟和珅斗得你死我活?

更别说乾隆在位时极其护短,敢和和珅对着干早被撸了,戏剧为了戏剧性编了对头,历史上根本没有。

那“刘罗锅”这个外号到底怎么来的?这事儿也有来头。

据《清史稿·刘墉传》记载,乾隆退位前几年,刘墉年纪大了,走路有些弯腰。

乾隆见了,开玩笑说:“后辈都比你高了。”

刘墉顺嘴答:“我这是罗锅。”这本是个老朋友间的玩笑话,结果嘉庆继位后,也学着叫他“刘驼子”。

这称呼一传十、十传百,老百姓嘴里就成了“刘罗锅”,民间一听这名儿,再加上戏班子添油加醋,就把他演成了个驼背小老头。

最典型的就是1996年那部电视剧《宰相刘罗锅》,张国立演的那版,人人都看过。

戏里刘墉跟和珅你来我往,斗得热火朝天,现实可不是那样,真实的刘墉更像个调解员,做事圆滑、避事不争。

有些人还以为刘墉死后有大量金银财宝陪葬,说他家财万贯。

结果1958年考古发现告诉我们,他墓里值钱的也就那块玉笏板,其他都是朝珠、玉佛这些制式用品,算下来总价值不过115块钱。

连当时县里干部都说,这么大的官,咋这么清苦?

这也不是偶然,清代高官大多数墓葬都很简单,纪晓岚、刘统勋这些人墓里也没金银。

因为清朝讲究“廉洁为本”,死后铺张浪费是丢脸事。

刘墉自己在《刘墉诗集》里就写过,“布衣蔬食,甘于淡泊”,他活着就不讲排场,死后自然更不讲究排场。

他做河南巡抚那几年,还真干了不少实事。

1784年上书削减冗员,一下子裁了1200人,给国家省下15万两白银。

这笔账在《清实录》里都记着的,清代档案馆还能查到。

这种事你说戏剧里咋不演?偏偏喜欢演他给人断案、巧斗和珅。

讲到底,刘墉的真实人生,是个有才有德、会做事的官场老成分子。

他不驼背、不戏剧化,也不是民间说的“铁面无私”,更不像啥反腐斗士。

他就是一个标准的清代文臣,懂分寸,会做人,任人唯贤,清廉务实。

1958年那场挖墓,不只是挖出一具高大的骨骼,更是把埋藏在戏文里的真实历史重新搬出来。

它告诉我们,很多传说是假的,很多形象是演出来的,真正的历史要靠文物、靠实证、靠史料来说话。

真正懂历史的人,不是看戏看出来的,而是愿意去看墓志铭、去查《清史稿》和《清实录》,去理解一个人在制度里的真实位置。

刘墉不需要“罗锅”的外号,也不需要“斗和珅”的光环,他本身就是一个值得被记住的人。