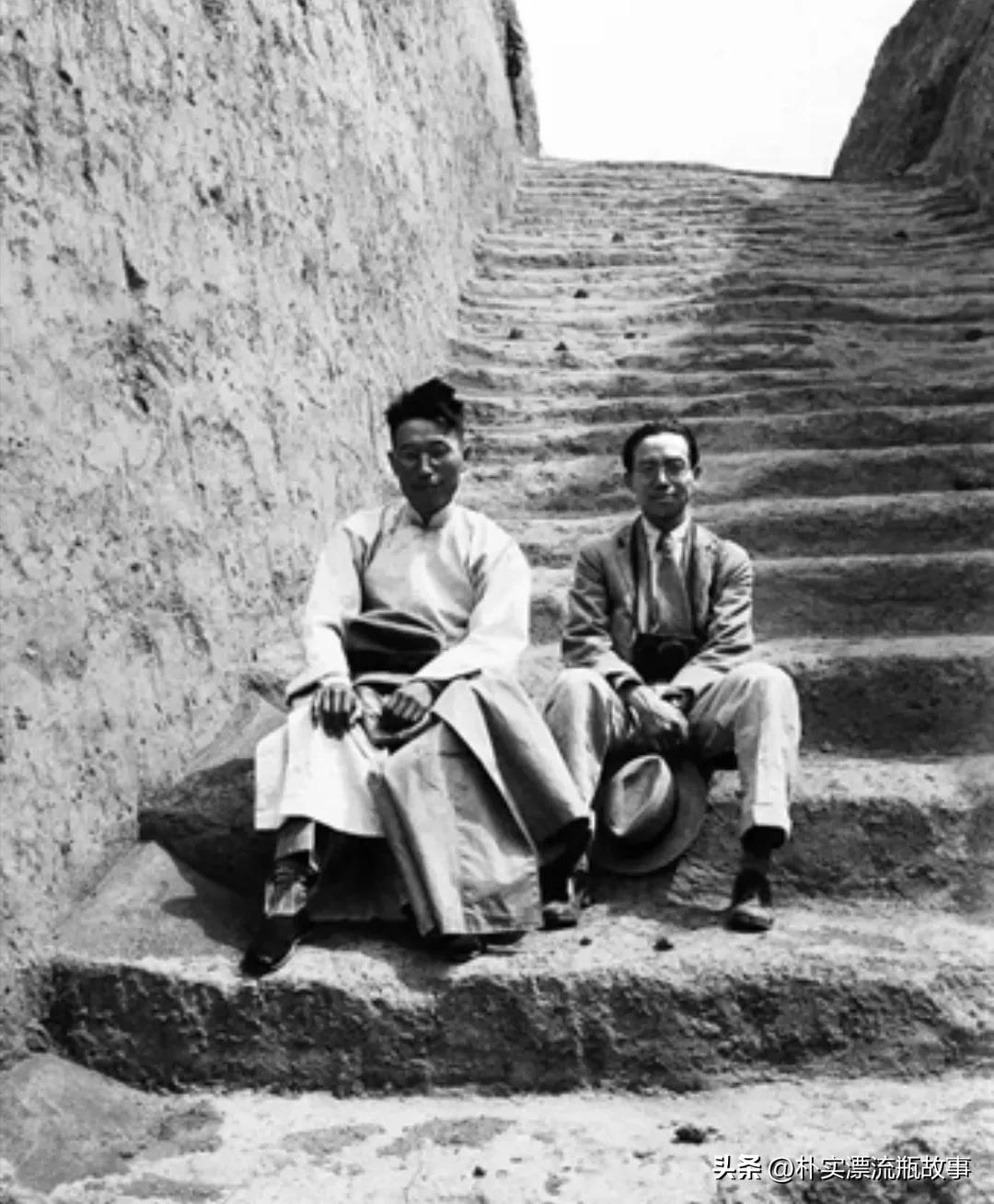

谈到梁启超的子女,其遗孀王桂荃曾风趣地表示:“我这些孩子啊,真是各有各的奇特之处,思成忙于建造,时间久了,房子都化成废墟,而思永则又去挖房子。” 梁思永,生于1904年,身为梁启超的次子,更是王桂荃与梁启超结晶的第一个孩子。 相较于其他的兄弟姐妹,梁思永的性格显得尤为内敛与沉稳。 他自幼便善解人意,总是能够体贴家人的心情,从不轻易流露出哭闹的情绪。 人们常说:“爱哭的孩子才有糖吃”,然而这句话在梁思永身上似乎并不奏效。 正因为他的懂事与坚韧,父母在他身上投入的精力似乎相对较少,这也使得他与父母之间的情感不那么深厚。 但即便如此,梁思永从未抱怨过,他默默承受着一切。 值得一提的是,在梁家九个兄弟姐妹中,梁思永独树一帜,继承了父亲的遗志,致力于史学与考古研究。 在那个动荡的清末民初时期,无数贪婪的外国人涌入我国,肆意掠夺我们宝贵的古代文物,一旦得手,他们便急匆匆地将这些珍宝运往海外,企图从中谋取巨大的利润。 面对这一局面,梁启超深感痛心。 他坚信,我们中国人绝不能让自己的文物珍宝落入洋人之手,因此,他极力倡导并鼓励中国学者建立自己的考古学科,而在这其中,他的二儿子梁思永,更是他寄予厚望的重点培养对象。 在当时的社会背景下,中国尚未完成工业化进程,众多领域亟待振兴,而考古学这一领域则显得相对冷门,其发展前景并不被普遍看好。 然而,正是在这样的环境下,梁思永却受到了父亲的坚定鼓励与殷切期盼。 他义无反顾地踏上了前往美国的征途,踏入了哈佛大学,将自己的学术追求投向了被许多人忽视的考古领域。 归国后,梁思永毫不犹豫地投身于繁忙的考古事业,身影常年在作业现场忙碌穿梭,攀高爬低。 在那个年代,国内相关领域的人才稀缺,使得许多精密的野外作业只能由梁思永独自承担。 他所面对的工作环境不仅条件艰苦,连使用的工具都极为简陋。 然而,这并未能动摇他坚定的信念和决心,他依然全身心地投入到每一份工作中,为考古事业默默奉献。 1932年,因长时间置身于艰苦的野外工作环境,梁思永不幸罹患了烈性肋膜炎这一职业病。 然而,他并未因此停步,依旧坚守岗位,忍受着病痛的折磨。 这种坚韧不拔的精神令人敬佩,但遗憾的是,由于未能及时得到妥善治疗,他的病情逐渐恶化,最后竟严重到协和医院都无法根治的地步。 医生诊断发现,他的胸部积液竟高达近百毫升,这无疑给他的身体带来了沉重的负担。 尽管梁思永已退居二线,但他对考古工作的使命感依然深深烙印在心头,无法割舍。 即便在病情严重,身体虚弱得只能躺在病床上的时候,他仍然坚持为在户外辛勤工作的助手们提供宝贵的技术指导。 不仅如此,他还制定了详尽且高瞻远瞩的研究规划,确保每一项工作都能得到周全的考虑和精心的安排,这种对工作的执着和热爱,使他在病痛之中依然闪耀着光辉,为考古事业贡献着自己的力量。 1948年,凭借着多年来卓越的贡献和杰出的工作成果,梁思永光荣地被选为中华民国中央研究院的首届院士。 然而,命运的捉弄却在此时悄然而至,身为中科院考古研究所副所长的他,身体状况逐渐恶化,病情日益严重。 仅仅六年之后,突如其来的心脏病发作,使得梁思永在北京逝世,这一消息如晴天霹雳,让全国人民都沉浸在悲痛之中。 在梁家九位兄弟姐妹中,除了那位在淞沪抗战中英勇捐躯的三弟梁思忠,年仅49岁便离世的梁思永也是其中的一位。他的早逝与多年来在野外辛勤劳作、积劳成疾有着密切的关联。 从那位引领戊戌变法的革命先驱梁启超,到在各领域倾注心血的梁思永等兄弟姐妹,梁家人的丰功伟绩,为祖国建设所付出的心血和汗水,是我们每一位生活在今天这和平安宁的社会中的中国人,都不应忘却的宝贵财富,他们的付出和成就值得我们永远铭记和传颂。