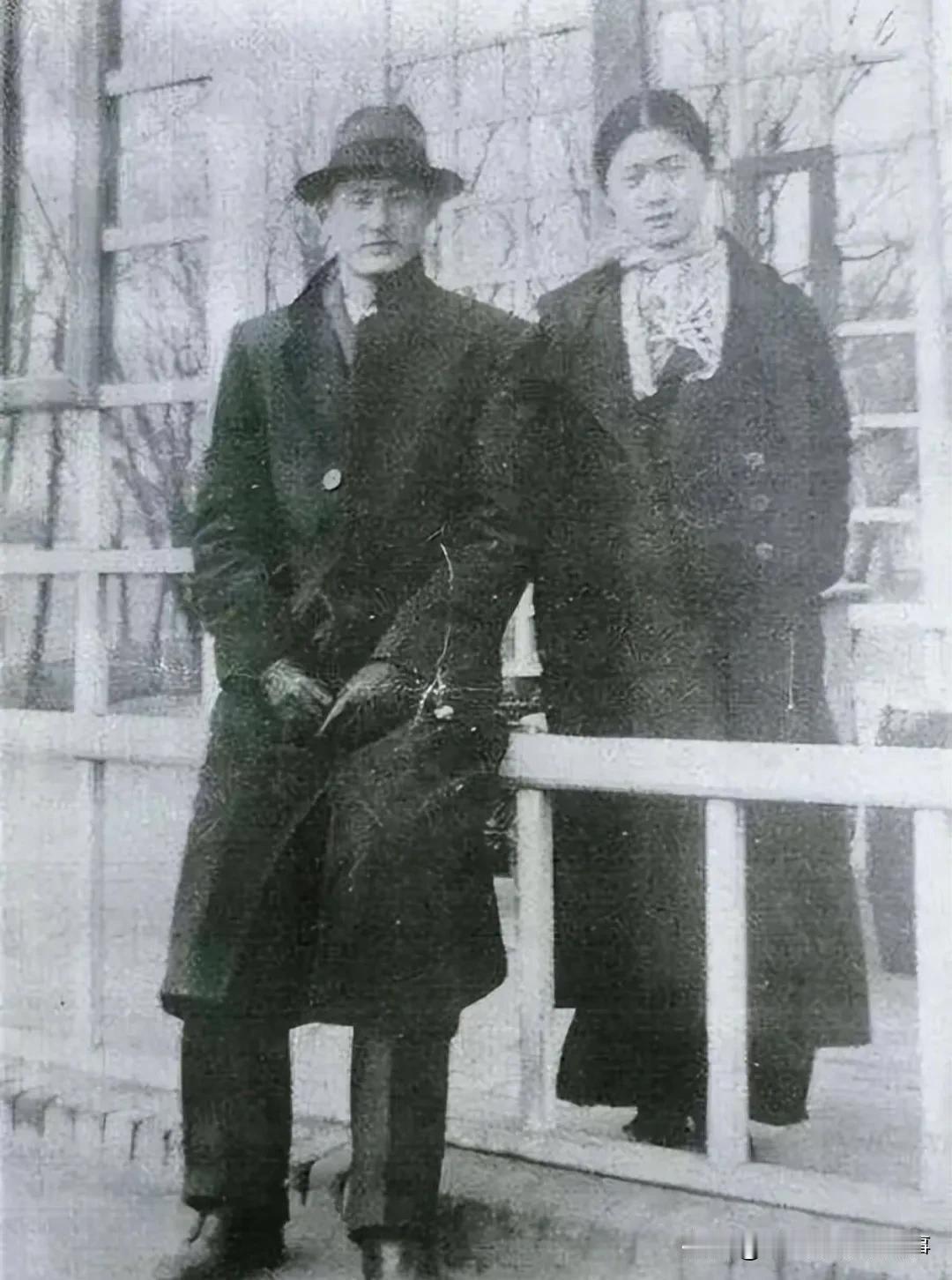

1937年,南开大学的校长张伯苓,意外地同时收到了两封书信,一封是出自他亲爱的儿子张锡祜之手,充满亲情的家书;而另一封,却如同晴天霹雳,是儿子的阵亡通知书。面对这两封截然不同的信件,张伯苓陷入了深深的沉默,过了许久,他突然连续说出:“死得好,死得好!” 家人们误以为老爷因为这场突如其来的打击而精神崩溃,于是急忙去请医生,却被张伯苓果断地阻止了。 然而,张伯苓的精神状态显然并未受到影响。 这不禁让人好奇,面对亲生儿子的意外牺牲,作为父亲的他,为何会说出这样的话呢? 在张家,张锡祜是排行第四的孩子,也是张伯苓夫妇最疼爱的宝贝儿子。 在中学时代,张锡祜有幸踏入由他父亲创建的南开中学,这所学校的每一位学子都怀揣着为国家献身的热忱,孜孜不倦地追求学问。 在这样一个充满爱国激情的环境中,张锡祜的心灵在潜移默化中受到了熏陶,最终也成为了一名坚定的爱国者。 九一八事变爆发后,张锡祜毅然决然地放下了书本,投身军旅,他与八名志同道合的同学共同创建了自行车通讯队,以实际行动为国家的解放事业贡献自己的力量。 在军训教官的引领下,这群充满活力的年轻人踏上了前往长城前线的征程,满腔热血地投入到抗战的伟大事业中。 目睹着一波又一波从东北逃离的难民,张锡祜内心的沉痛无法平息,他深切地体会到了国家沦亡、家园破碎的绝望与痛苦。 在这悲痛欲绝的时刻,张锡祜毅然决然地做出了选择——放下手中的笔,拿起刀枪,投身军旅,为保卫家园、捍卫民族尊严贡献自己的一份微薄之力。 因此,他和同伴们共同立下了坚定的约定,一旦毕业,他们将报考空军。 高中生涯的尾声,张锡祜与同窗们怀着满腔热血,奔赴南方,凭借着出类拔萃的成绩,他们顺利考入了位于杭州笕桥的中央航空学校,成为了第三期学员。 在航校的日子里,张锡祜经历了前所未有的艰苦训练,每一天都如同脱胎换骨般的挑战。 然而,他并未被这些艰难所打倒,反而以更加坚定的意志,通过了每一个严苛的考核。 除此之外,学校亦积极组织励志活动,以培养学生的坚毅品质和英勇精神,鼓励他们勇往直前,不惧任何挑战。 从航校毕业后,张锡祜投身空军第30中队,担任战斗机飞行员,随即被派遣至江西执行防务任务,由此开启了他辉煌的军旅生涯。 1937年8月14日,南京遭受日本侵略者的猛烈轰炸,形势岌岌可危。 张锡祜率领的部队,接到紧急命令,必须克服一切困难,奔赴南京。 为了夺取战争的先机,赶在日军援军抵达之前,上级向张锡祜的飞行中队下达了坚决的命令,要不惜一切代价,迅速消灭驻守南京的日军,以确保战局的有利发展。 张锡祜深知此次任务之艰巨、危险之重重。因此,在临行前的夜晚,他伏案疾书,给亲爱的父母留下了一封情深意切的告别家书。 信中写道:“孩儿未能常伴父母膝下,尽显孝道,心中愧疚难当。然父亲之谆谆教诲,孩儿铭记于心,不敢稍有懈怠。今国家有难,匹夫有责,孩儿决定奔赴前线,为国尽忠,以孝为先。愿父母体谅孩儿之心,勿过于牵挂。” 8月15日,年仅26岁的张锡祜,怀着坚定的赴死决心,登上了编号为300的轰炸机。他从江西吉安腾空而起,向着南京的方向奋勇飞去。 然而,就在张锡祜准备展翅高飞之际,台风如狂暴的野兽般肆虐华东的天空。 为了迅速奔赴战场,消灭敌人,张锡祜在如此恶劣的气候面前,仍然毅然决然地选择了腾空而起。 伴随着发动机震天响的轰鸣声,张锡祜如雄鹰般一飞冲天,冲破乌云,勇往直前。 经过精细打磨的飞行技艺,张锡祜无数次惊险地逃离死神的魔爪。 但命运似乎并不愿意永远眷顾这位才华横溢的飞行天才张锡祜。 当飞机翱翔在临川的蓝天之上时,一场突如其来的意外打破了宁静,飞机失控坠落,年仅26岁的张锡祜英勇地献出了自己的生命。 当张锡祜的家书和阵亡通知书同时递到父亲张伯苓的手中,他颤抖的双手紧紧握住这两份充满哀痛的书信,眼中闪烁着无尽的悲伤。 长时间的沉默过后,他突然连声低语:“死得好,死得好。” 在这个悲痛的时刻,张伯苓心中的悲痛与自豪交织在一起,他的眼中充满了复杂的情绪,那是对儿子牺牲的悲痛,也是对儿子英勇行为的自豪。 当这个消息传到周围人的耳中,无不震惊不已,大家纷纷聚拢在他的身旁。 然而,出乎所有人的意料,张伯苓却反过来安抚大家,他的声音中透露出坚定与坦然: “我深知,这个孩子内心怀揣着一颗为国献身的赤诚之心。如今,他为国捐躯,这虽在意料之中,却仍令人痛心。然而,这正是他追求仁爱、献身国家的表现,我们无需过分悲伤。” 在得知张锡祜英勇牺牲的噩耗后,张乐民心如刀绞,悲痛欲绝。但她并未沉溺于痛苦之中,而是毅然决然地踏上了寻找未婚夫遗骸的征途。 在一片荒芜的战场上,她找到了张锡祜的遗骨,她亲手将他的遗骨安葬,让他的英灵得以安息。