终于到了摊牌时刻。

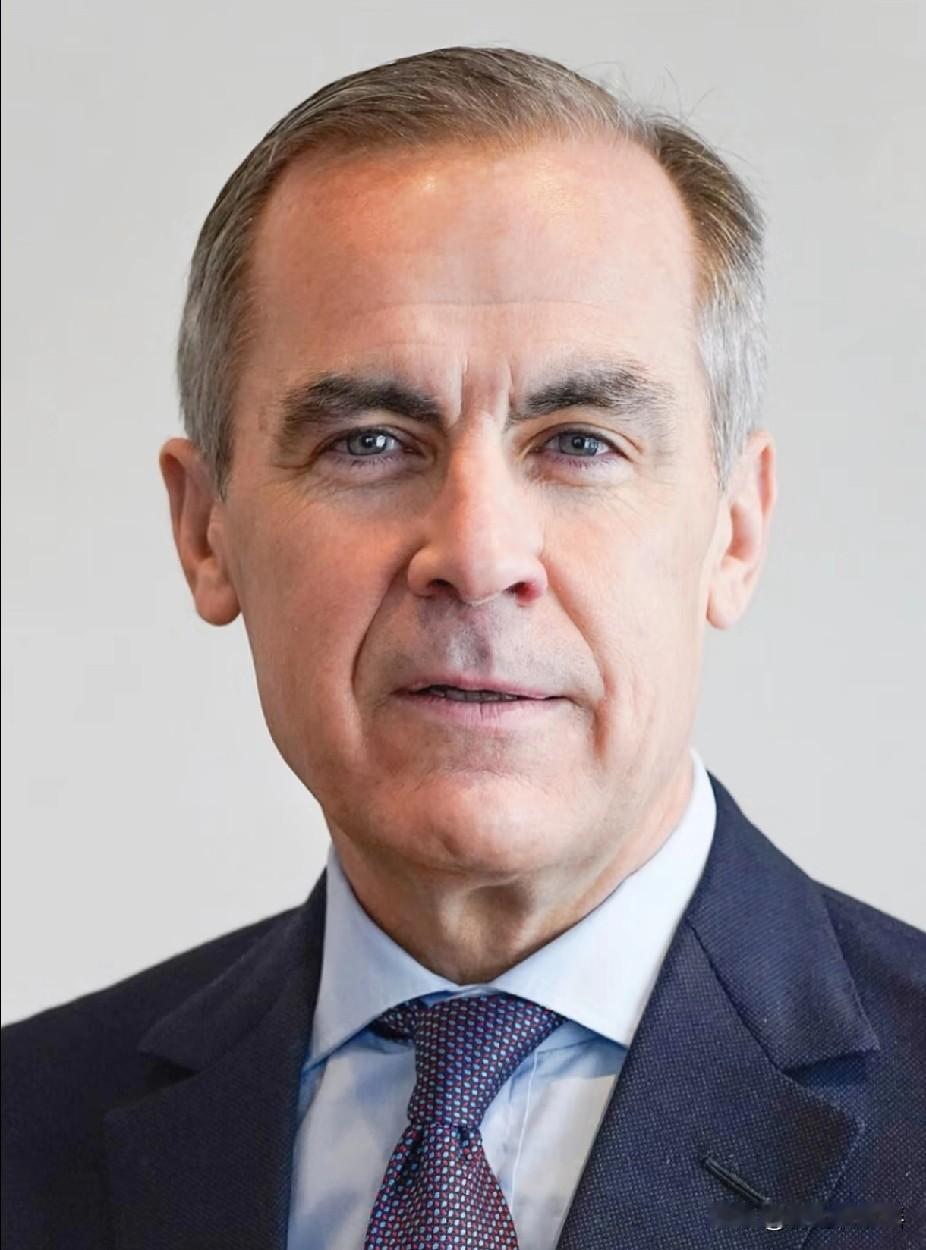

本以为市场早已习惯了紧日子的节奏,毕竟美联储“鹰王”鲍威尔的铁腕作风,已经让大家对“持续紧缩”的剧本倒背如流。

然而真正的惊天反转,却来自这位亲手拉起加息大幕的主角本人。

过去两年,全球市场都在美联储的“超级抽水机”下瑟瑟发抖,#现金为王#、#去杠杆求生#的口号喊了一轮又一轮,无数人都在为这场史无前例的紧缩勒紧裤腰带。

令人震惊的是,就在所有人以为冬天还将继续时,鲍威尔却突然亲口暗示:

这台轰鸣了两年多的“抽水机”,可能马上就要关了。

发出这个信号的场合也很微妙,不是在万众瞩目的议息会议上,而是一场行业协会的演讲。

别看全球经济数据依然错综复杂,但金融市场的风向,可能真的要变天了。在所有人都以为要继续“比惨”的时候,鲍威尔却用一个轻描淡写的表态,打出了一张让所有人意外的牌。

这个曾被誉为“通胀斗士”的男人,很长一段时间都处于风口浪尖,一度成为华尔街最不讨喜的人物之一。

不知道鲍威尔此次松口,是虚晃一枪的策略,还是政策转向的序曲?

昔日的“鹰王”,为何突然“心软”?鲍威尔能在此时释放转向信号,除了时机微妙,更大的原因是反差太大。

纵观鲍威尔过去两年的履历,就是一部现实版的《铁腕校长整顿风纪》。

2022年中期,为了摁住狂飙的通胀,鲍威尔启动了所谓的量化紧缩(QT),级别上虽然只是货币政策工具之一,但从执行力度来看,绝对算得上是雷厉风行。

美联储第一次让市场见识到它的决心是2022年,当年为了对抗40年未见之大通胀,鲍威尔开启了暴力加息和缩表的双重猛药,资产负债表规模从超过9万亿美元的峰值,硬生生被砍到了6.6万亿美元。

“缩水”后的美联储,也有过一段“高光”时刻:在它的强力打压下,美国通胀数据确实出现了明显回落,美元霸权也得到了空前巩固。

当时的鲍威尔意气风发地说:我们必须坚持下去,直到工作完成。

完成工作的第一步,就是持续抽走市场的流动性,让所有过热的领域都冷静下来。

2023年,在鲍威尔的带领下,美联储几乎成了全球央行的“风向标”,它的一举一动,都足以让市场地动山摇。

然而好景不长,登顶之后的美联储发现,麻烦一年比一年多。

先是高利率环境引发了区域性银行危机,之后关于经济衰退的担忧便开始不绝于耳,此时鲍威尔在市场的形象逐渐固化。

最明显的是2025年,随着经济数据的好坏参半,市场开始分裂,直接把鲍威尔与“过度紧缩”、“政策滞后”等标签挂钩。在华尔街的预测模型里,鲍威尔的下一步行动已经成了最难猜的谜题。

被市场紧盯的鲍威尔,政策空间也出现收窄。

2025年10月,由于联邦政府停摆,美联储获取关键经济数据的渠道被切断,与第一梯队的决策者相比,已经拉开了信息差。

看不清数据还好说,鲍威尔还没少被自己人“背刺”。

财政部长和一些潜在的美联储主席候选人,都开始公开批评他的政策路径;蹭着政治热点要求他为经济放缓负责的声音,也成了舆论场的日常。

然而正是在这些背景下,鲍威尔的“突然松口”才尤为惊人。

尤其是在市场普遍预期他会继续强硬的时候,他的表态却坦诚又有力。一方面没有加虚头巴脑的定语;另一方面还给出了一个容易暴露底牌的逻辑:为了避免重演危机。

毕竟金融市场不是制造业,信心比黄金更重要,一旦流动性预期崩盘,就很容易发生踩踏。

因此,鲍威尔用一组被业内戏称“狼外婆敲门——要变天了”的信号,狠狠打了那些笃定他会一条道走到黑的人的脸。

从铁腕紧缩到害怕崩盘,鲍威尔看懂三张“底牌”从曾经被市场唾骂“下手太狠”,到如今主动暗示“准备收手”,鲍威的成功转向离不开看懂了三张“底牌”。

第一张底牌是刻在骨子里的历史教训。

鲍威尔这次态度软化,关键是想起了6年前的噩梦。

尽管“抗击通胀”经常被他挂在嘴边,但如果能避免一场金融危机,美联储还是愿意提前踩刹车的。

鲍威尔早年就经历过2019年9月的那场“隔夜融资市场危机”,当时就是因为缩表过度导致市场资金极度紧张,利率飙升,最后逼得美联储不得不重启购债来“救火”。

今年,鲍威尔看准了当前流动性趋紧的苗头,提前几个月吹风,请了一堆分析师帮他向市场传话。

到了10月,很多人横向对比会发现,鲍威尔讲话的潜台词就是:宁可通胀晚点达标,也绝不能再把市场搞崩一次,这也让不少原本绝望的多头,重新看到了希望。

第二张底牌是自家的“身体状况”。

鲍威尔的突然转向离不开对金融系统“健康度”的担忧。

今年以来,虽然没有爆发系统性危机,但一些指标已经亮起了黄灯,要警惕给警惕,要预防给预防。

最直接的变化是,鲍威尔在演讲中明确提到,“一些迹象显示,流动性状况正逐步趋紧,包括回购利率普遍上升”。这相当于把体检报告的关键指标直接念给市场听。

市场还把他过去两年“印”出来的“政绩”——充足准备金体系拿出来反复强调。

现在,鲍威尔一开口,就能让市场明白他的核心关切。为了维护这个体系的稳定,“见好就收”的策略,让那些等着看他笑话的人直接偃旗息鼓。除此之外,美联储的一个压箱底工具“支付利息的职能”,鲍威尔也罕见地拿出来警告国会,这些高频出现的关键词,直接把他的“底牌”亮到了极致。

第三张底牌是昔日的对手。

强硬的政策确实打击了通胀,但能让鲍威尔见好就收,还多亏了另一个对手:经济衰退的风险。

这些风险也可以说是鲍威尔的“心头大患”,过去两年紧缩政策的滞后效应正在逐步显现,企业破产和失业率上升的新闻屡见不鲜。比如制造业PMI,去年大部分时间都处于荣枯线下方。

鲍威尔做了一个动作,把政策目标从“单一对抗通胀”变成“多方权衡风险”。让市场、经济和金融稳定都进入考量范围。没有了后顾之忧,口气自然就能软下来,政策也能更灵活。

今年以来,鲍威尔与市场的沟通变得更加谨慎,也使得关于美联储的预测变得更加困难。

鲍威尔把自己的政策与经济数据挂钩后,也挖掘出很多潜在的变数。很多人为了猜透他的心思,利率、汇率都在他的讲话里找线索。

彻底消化这惊天转向,市场还得持续修炼鲍威尔的讲话固然震撼,但市场要彻底消化这“惊天转向”,还面临严峻挑战。

首先是降息预期,很长一段时间内都是市场的“心魔”。

在各大交易平台上,关于美联储何时降息的押注高达数万亿美元。主要集中在降息时点、降息幅度等问题上。

在社交媒体上关于鲍威尔的段子也层出不穷,经常能看到交易员对他讲话的过度解读。

“鲍威尔只是说可能要停缩表,没说马上要降息放水,市场却已经开始提前开香槟了。”一位分析师抱怨道。

经济前景的不确定性同样是市场的隐患。

虽然鲍威尔承认经济可能“比预期更为稳健”,但在高端和消费领域,它仍缺乏持续增长的动力。停摆前的数据可能存在失真,而停摆本身对经济的伤害,也需要时间来评估。

尽管鲍-威尔通过讲话安抚了市场,但在高利率环境下,经济的潜在风险仍然偏高。

目前,在“鹰王”亲自吹风下,市场不缺乐观情绪,但若不能快速看到经济数据的证实,即使用户因预期而来,也难以形成稳定的趋势,最终会因失望而离去。

口头信号总有失效的一天,美联储要在强敌环伺的全球经济中真正稳住阵脚,只有靠数据和行动建立的信誉,才是真正的护城河。

这次转向只是风向标,不是“胜利日”。通胀的粘性、就业的强劲、地缘政治的冲突,都在等着看鲍威尔的后手。

有了真正转弯的勇气,才能开好未来的路。

评论列表