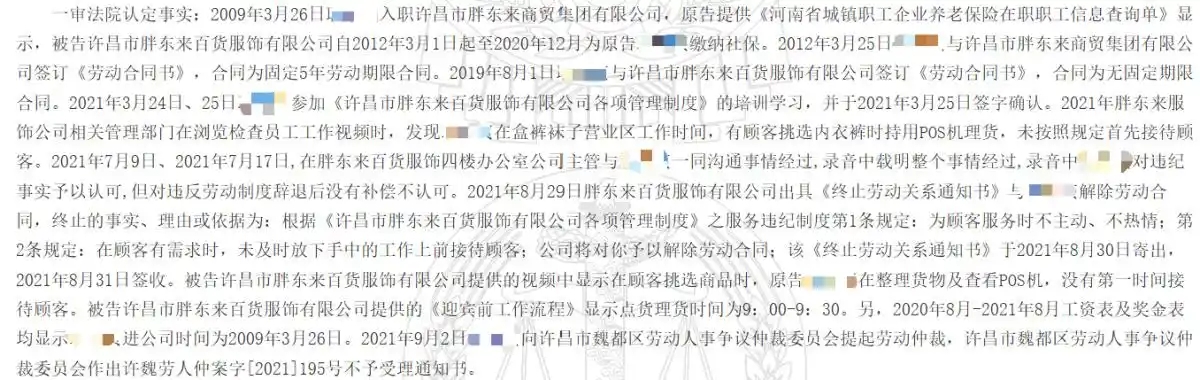

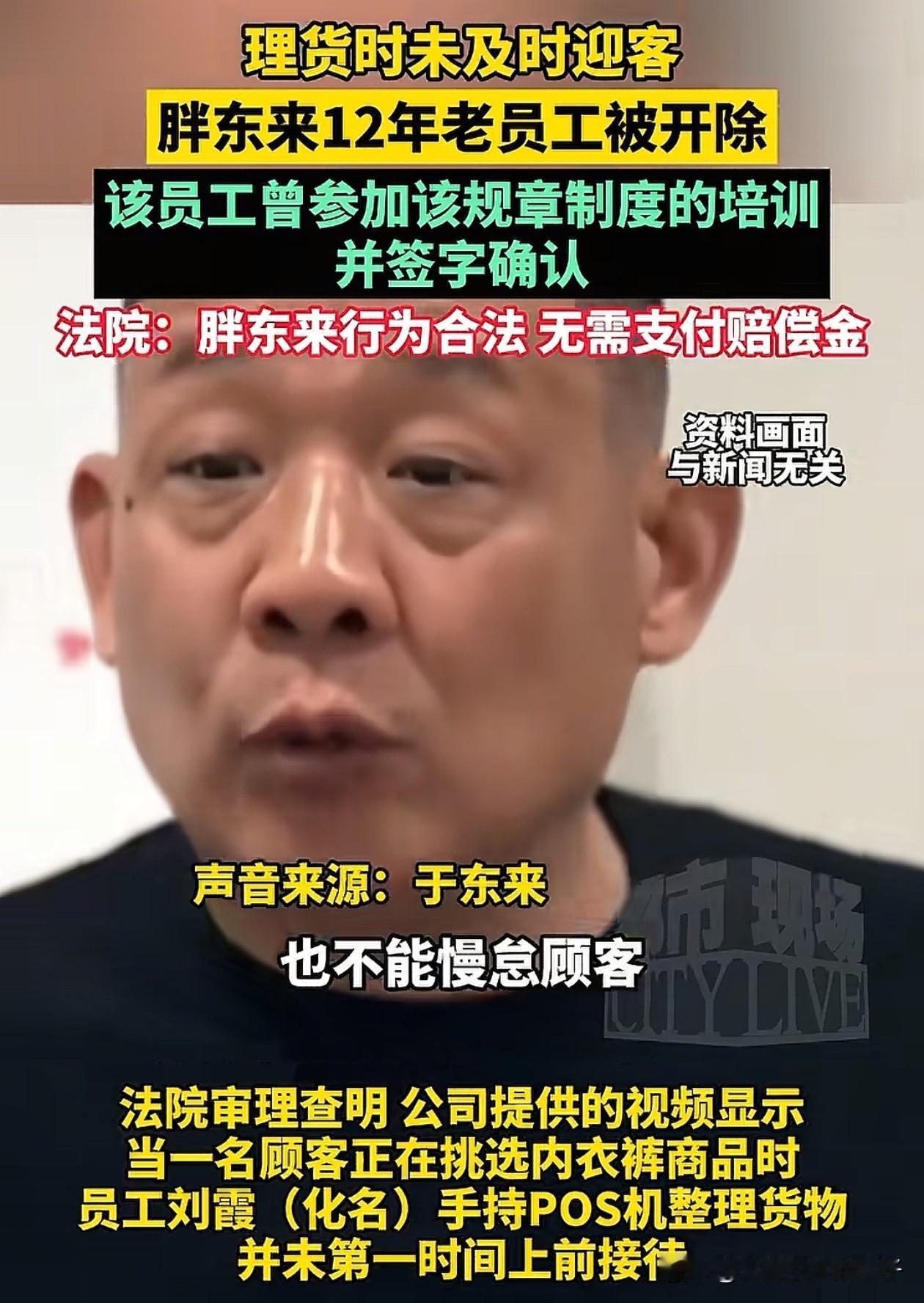

一名在胖东来工作12年的员工刘霞(化名),在盒裤袜子区域理货时,因手持POS机整理货物未第一时间上前接待顾客,被公司判定“严重违反规章制度”。监控视频显示,当时顾客正在挑选商品,而刘霞的理货行为发生在非指定理货时段(公司规定点货时间为上午9:00-9:30)。依据内部制度中“顾客有需求时未放下工作接待”属严重违纪条款,胖东来直接解除劳动合同。法院两审均认定公司解除合同合法,驳回了员工的赔偿请求。

法院判决的核心依据是两点:

制度明确性:胖东来《各项管理制度》将“未及时接待顾客”列为可解除合同的严重违纪行为,且该制度经民主程序制定并公示;

行为可量化:员工未接待顾客的行为发生在非理货时段,违反《迎宾前工作流程》规定,证据确凿。这一判决凸显了劳动法中对“严重违纪”的认定逻辑:企业有权制定服务标准,员工需为明确违规担责。

事件引发争议的关键在于:

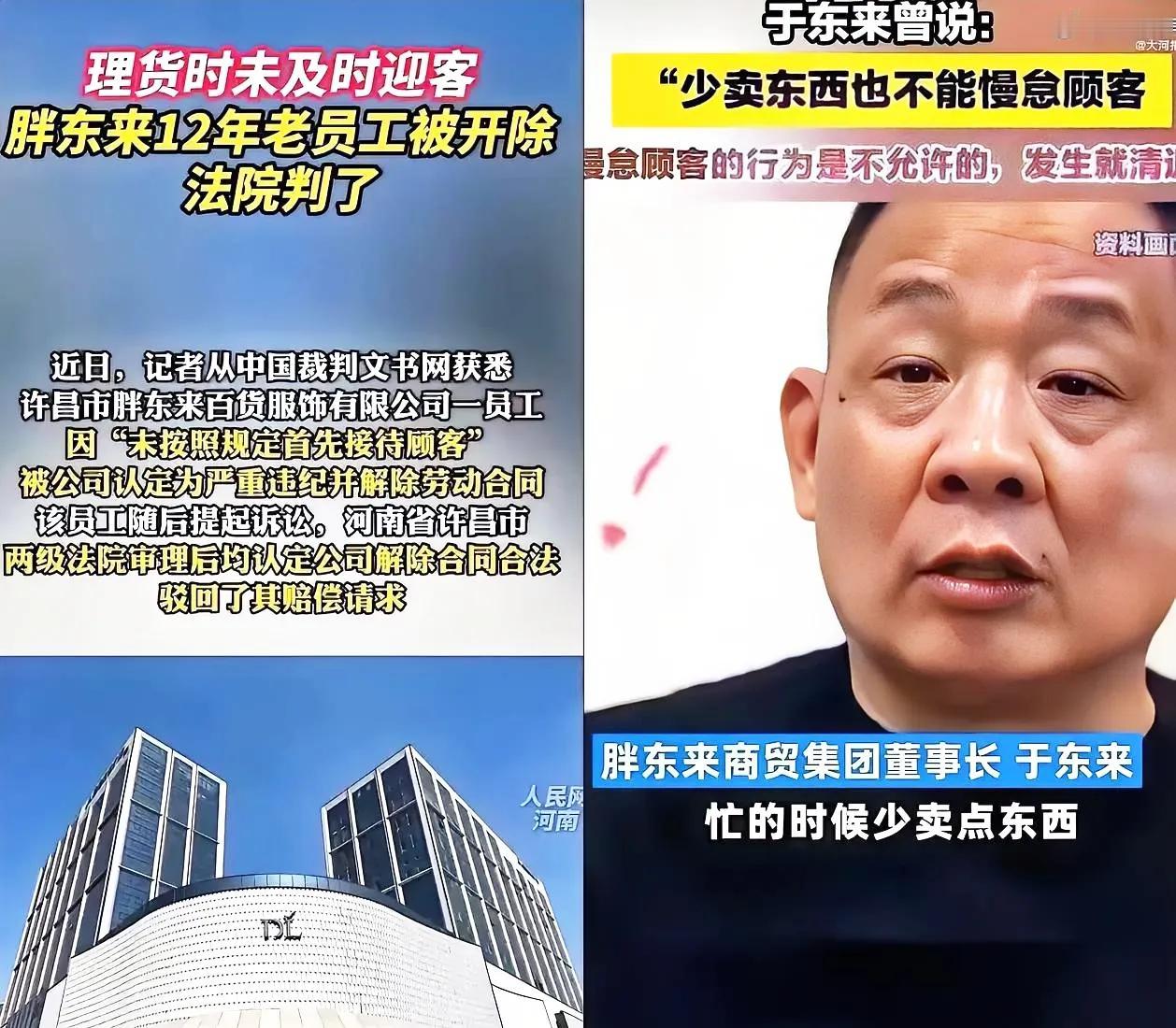

情理冲突:12年工龄员工因“一次未迎客”被开除,与胖东来“善待员工”的公众形象形成反差;

对比反差:同月胖东来高调招聘30名刑释人员,承诺“不低人一等,提前支付房租”的暖心政策,形成强烈对比;

历史参照:2024年2月“员工尝面被开除”事件中,胖东来最终经民主投票改为“转岗处理”,此次却未给老员工同等机会。公众质疑:制度执行是否选择性“严于普通员工,宽于特殊群体”?

从多次争议可窥见胖东来的管理逻辑:

服务至上:顾客体验是核心竞争力,任何损害服务标准的行为零容忍;

规则平等:无论工龄长短,违规即严惩以维护制度威信;

品牌博弈:吸纳刑释人员承担社会责任,但服务瑕疵可能摧毁苦心经营的信任。然而,当“完美服务”的代价是员工“零容错率”,企业需反思:标准化是否挤压了人性空间?

胖东来事件为同行敲响警钟:

制度温度:明确违纪等级,初犯、轻度过失可设培训或调岗缓冲,而非直接开除;

程序民主:参考“

尝面事件”中员工投票决议机制,让处罚更贴近集体意志;

心理契约:工龄价值需被量化,如十年以上员工可享“容错复议权”,平衡忠诚度与规则。毕竟,服务业的灵魂是“人”,而非流水线上的螺丝钉。

评论列表