近年来,有一种喜欢偷袭年轻人的病在悄悄蔓延,让“平时看着好好的人”突然离世,令人唏嘘不已,它就是心源性猝死。据《中国心血管健康与疾病报告(2024)》数据显示,我国每年发生的心源性猝死人数达54.4万例,平均每分钟就有1人因此死亡,且我国的心源性猝死绝对数居世界首位。

就在今年8月份,上海市青浦区一高中生在军训中身亡的新闻令人唏嘘。

也许有人会问,心源性猝死发生没有先兆吗?为何总偷袭年轻人?这就是这个疾病的狡猾之处,以及当下我们对此的预防意识与急救意识缺乏所导致。

隐秘发生,但都有“因”

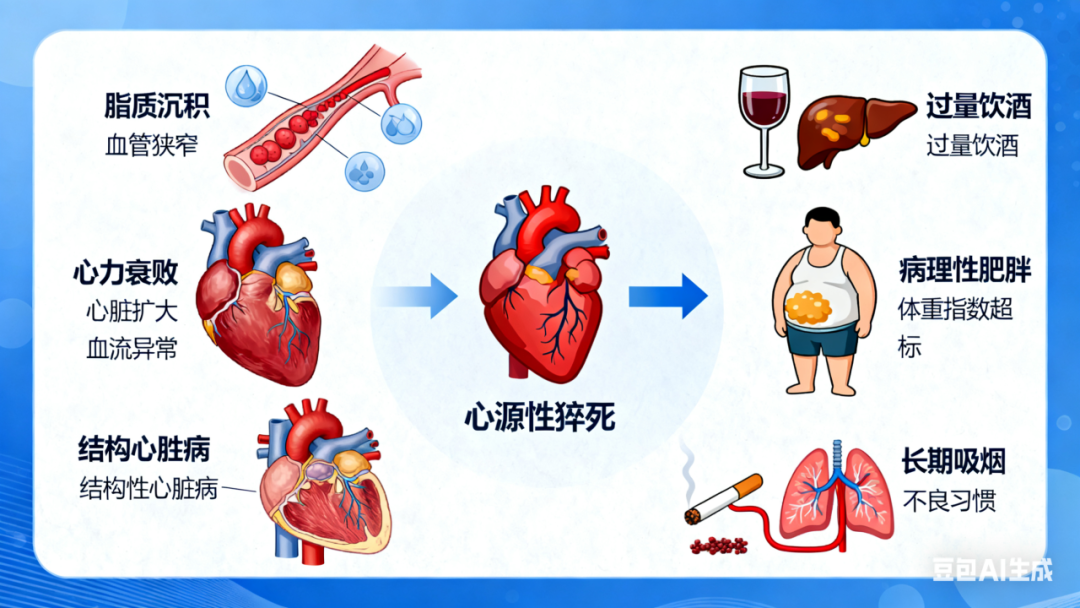

心源性猝死是由心脏电生理稳态失衡引发的急性循环衰竭综合征,临床表现为突发意识障碍伴呼吸功能停止,从症状初次显现到死亡通常在1小时内。导致心源性猝死的因素分为不可改变的因素与可改变的因素。不可改变的因素即遗传因素与年龄与性别,我们重点来看可以改变的因素,即如果有如下情况的患者,应该更加重视身体突发不适。

1.心血管疾病

(1)冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)是心源性猝死的主要病理基础。研究表明,20%~25%的冠心病患者以心源性猝死为首发症状,心肌梗死后形成的瘢痕组织易形成折返环,增加室性心动过速及心室颤动的发生风险,使得心源性猝死发生率比健康人群高4~6倍。

(2)心力衰竭也是心源性猝死的重要危险因素,其发生风险与心功能分级显著相关。

(3)结构性心脏病构成心源性猝死的异质性病理基础,先天性心脏病、扩张型心肌病、致心律失常性右室心肌病等与心源性猝死的发生均具有显著病理关联。(4)各种类型的心律失常均可导致心源性猝死,其中室性快速性心律失常是临床最常见的诱因,占心源性猝死事件的78.6%。

(5)房颤患者心源性猝死风险较窦性心律者高2~3倍,其病理机制与心房电重构、心肌纤维化、自主神经失衡有密切的关系。

2.生活方式因素(1)研究表明,长期吸烟者发生心源性猝死的可能性较常人高2~4倍,其发生率约为5%。

(2)过量饮酒(≥2标准杯/天)可引发心房电重构,房颤发生风险增加,交感神经活性增强,迷走神经张力降低,心肌细胞凋亡率升高,造成“假日心脏综合征”,干扰心脏正常节律,增加心源性猝死发生率。

(3)病态肥胖(体质指数≥30kg/m2)是心源性猝死非传统可调控危险因素。肥胖通过多条病理生理通路增加SCD风险。

(4)高强度运动或过度体力消耗,可使人体交感神经兴奋,血浆儿茶酚胺水平骤升,心肌耗氧量激增,导致血压急剧升高,心率大幅加快,引发恶性心律失常,成为心源性猝死的潜在诱因。

病因为基,诱因触发

当下很多年轻人,在以“年龄”为资本拼搏的过程中,从未想过自己的心脏有了基础的病变,或自己平日的不良生活方式已经让身体背负了重担。当熬夜加班、暴饮暴食、情绪激动、精神紧张、剧烈运动、过量饮酒等时,加重心脏负荷,触发“心源性猝死”,这些,即是其最常见的诱因。而这些诱因,正是当下年轻人的常规写照,所以我们会发现越来越多的类似事件发生在身边。

看似“暴发”,实有“暗示”

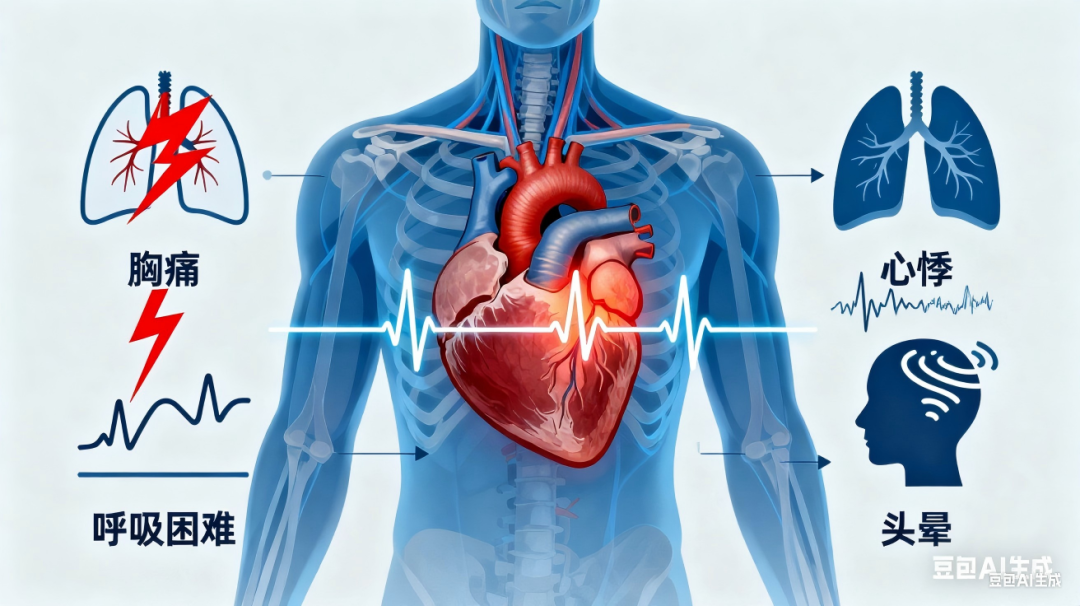

“看着好好的人,怎么突然就走了呢?”这是我们对这类事件主体的一个感知。但在其实际生活中再追溯会发现,在发生心源性猝死之前,其实身体有在给他们“暗示”,而往往被忽略,认为只是简单的疲劳而已。那么心源性猝死发生之前,有哪些“暗示”呢?

1. 胸痛或胸闷:突发性胸前区压榨性疼痛,并可能放射至左肩、背部或下颌,休息后不缓解。

2. 心悸或心律失常:心跳过快(通常大于100次/分)、过慢或心律不齐,伴漏搏感。

3. 呼吸困难:活动后气促或安静状态下突发踹憋,可能伴随出冷汗。

4. 晕厥或头晕:会有突发的短暂意识丧失,多因心脏骤停导致脑供血不足所致。

5. 其他警示信号:不明原因的持续数周的极度疲劳,无熬夜或剧烈运动等;肢体麻木或眼前一过性发黑;突发的冷汗或恶心等。

当身体出现这些症状时,就是身体在给人们的“暗示”,应立刻到医院做全面检查,以排除可能隐藏的危险。特别是对于一些已经明确有心脑血管疾病的人群,如冠心病、心肌病、高血压患者等,尤其不能忽视。

心源性猝死在悄悄偷走一个个鲜活的生命,这是令人沮丧的。在世界心脏日来临之际,我们呼吁大众要关爱自己的心脏健康,有原发基础疾病的,要遵医嘱正确治疗;没有基础心脏疾病的,要改善自己的生活方式,将身体调整到最佳状态。此外,心肺复苏是抢救心源性猝死的重要技术,强调“黄金4分钟”,如能在此时间内正确实施心肺复苏技术,就能极大地挽救患者的性命,若公众都能提高急救相应意识并立即激活紧急医疗系统,患者的抢救成功率便能提高,而且,这挽救的不仅是一个人,更是一个家庭,一个社会。希望大家都能爱护心脏、保护心脏。