在武汉2035城市总体规划的宏大蓝图中,长江新区被寄予厚望。然而,当人们的视线聚焦在武湖新城的高楼与交通枢纽时,地图的另一端——鲁台、三里桥、大潭这些名字,却显得格外安静。

从规划图上可以清楚地看到:长江新区的城市化范围,主要集中在武湖片区。而北面的鲁台、、三里桥、大潭则被大片绿色区域覆盖,标注着“生态绿楔”“农业发展带”等字样。这意味着,在未来十多年里,这些地方仍将以农业与生态保护为主,而非城市建设。

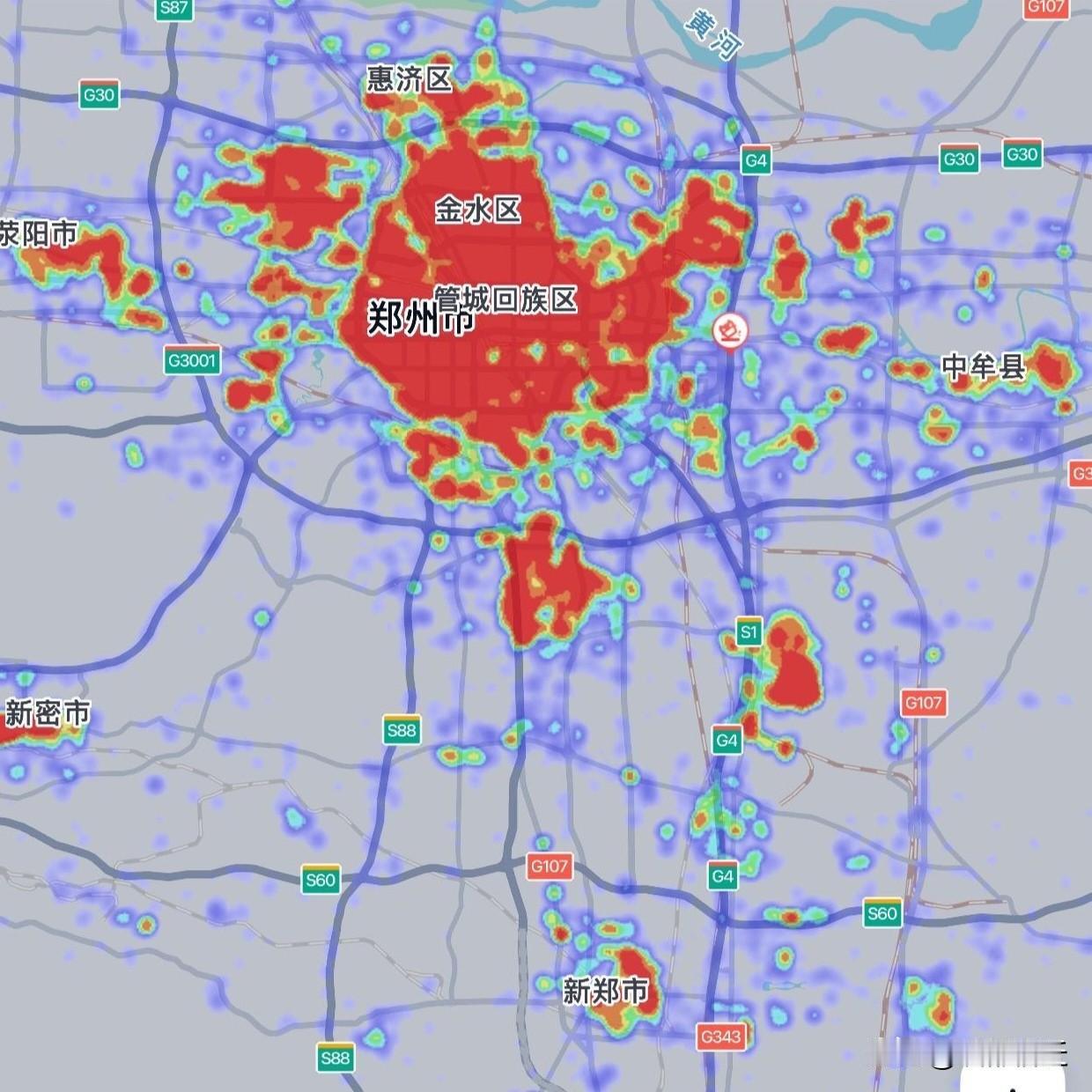

上图中,浅黄色区域为黄陂和长江新区可以城市和工业化的区域

城市化边界之外:那些被留在绿地中的村庄在鲁台、三里桥一带,许多村民原本以为,随着武汉北扩,家门口的土地终会变为城市的一部分。他们看着盘龙城崛起,看着武湖热闹,看着她们地铁线、快速路一条条修建,原以为随着被新区的托管,他们在未来10年里也会“洗脚上岸”

然而,规划图像一条无形的线,将他们“划”在城市之外。

有人感叹:“离武湖才5分钟车程,结果一个是高楼,一个还是稻田。”这种心理落差,不仅仅来自于土地价值,更来自于发展机会的悬殊。对年轻人而言,城市意味着高薪工作,良好教育和完善的医疗,而农村则意味着留守与流失。

农业保护带的现实与无奈

农业保护带的现实与无奈规划中的“生态绿楔”和“农业功能区”,从城市角度看,是维持生态平衡的重要屏障;但从村民角度看,却意味着“发展受限”。土地不能转为建设用地,新企业难以落地,公共配套的投入也自然有限。

三里桥、大潭一带地势平坦、水网密布,是典型的江北平原农区。这里出产的稻米、莲藕、蔬菜,养活了半个武汉。然而,在城市化的浪潮中,农业的“贡献”往往被忽视,而农民的生活改善速度,也远远落后于城市居民。

武湖与三里桥的反差

武湖与三里桥的反差规划图上的“武湖”三个字,是整个长江新区的核心。地铁21、14号线穿过这里,未来还将规划高铁枢纽“长江新区站”。大片土地被划入城市建设区,未来将集聚高新产业、商住社区、教育配套,是武汉北部新的城市中心。

而就在武湖以北,鲁台、三里桥却仍在绿带之中。一线之隔,一边是未来的城市门户,一边是继续耕作的乡村。这种强烈的空间反差,也折射出城市扩张中的结构性矛盾——当城市向外生长,总有人被留在边缘。

被“保留”的土地,也许是另一种未来

被“保留”的土地,也许是另一种未来当然,换一个角度看,规划中的“保留”未必全是坏事。生态绿楔与农业保护带,也为鲁台、三里桥留住了山水肌理和自然资源。未来,随着城乡融合、乡村振兴政策的深入推进,这些区域或许能在“慢发展”中找到自己的价值。

在武汉市最新的规划里,农村地区,除了基本农田不能动以外,乡村还有很大一片地方也是可以发展建设得

生态农业、休闲观光、城乡融合社区,都是潜在方向。关键在于,如何让这片土地在保护中也能发展,在不“变城”的前提下,也能“变好”。