1949年4月,经过辽沈、平津、淮海三大战役,国民党军数百万精锐部队,被人民解放军消灭殆尽。

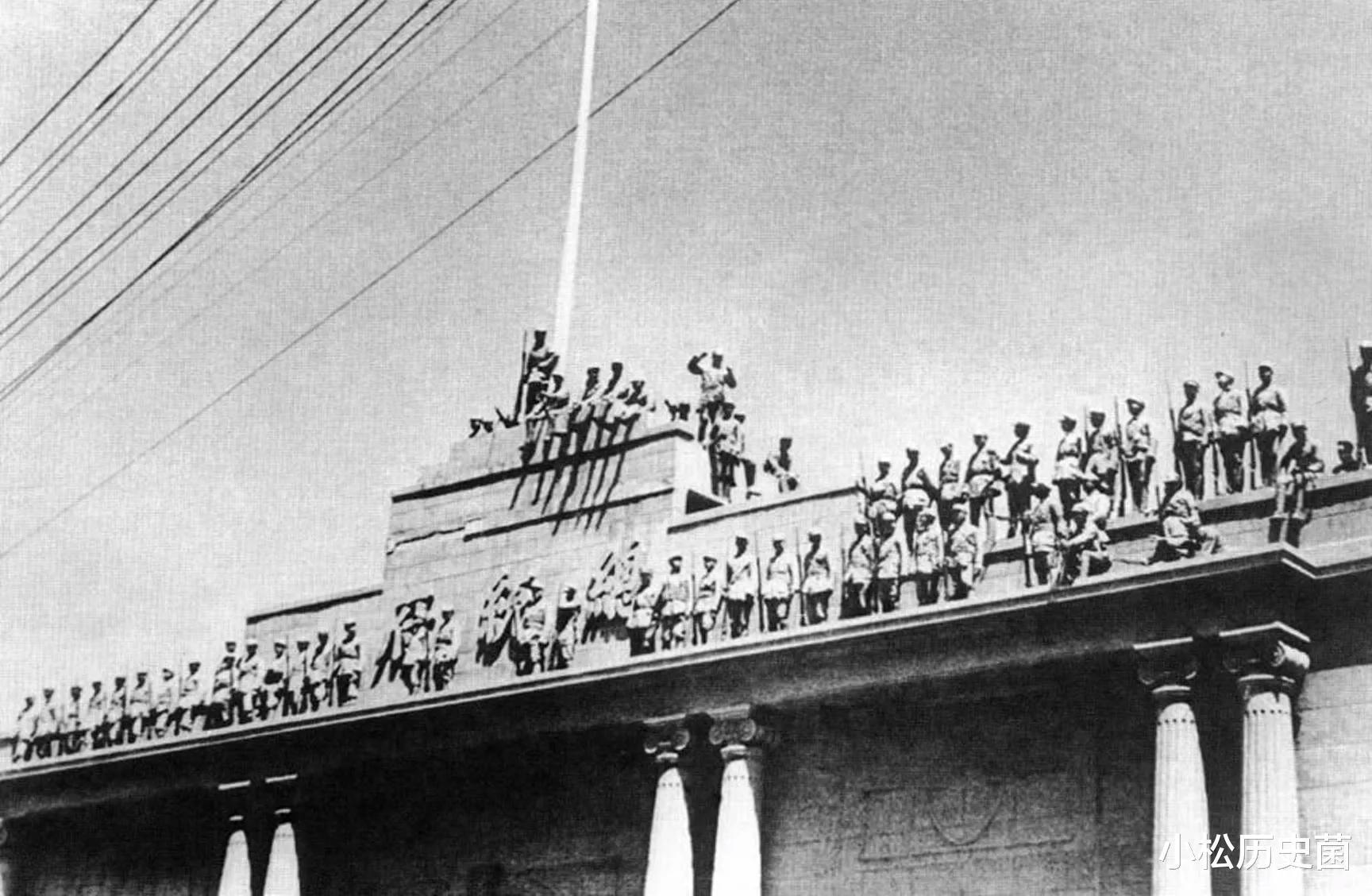

随后,在中央军委号令下,百万解放军横渡长江,一举突破国民党苦心经营的长江防线,并于4月23日解放南京城,这也无疑宣告国民党22年反动统治的结束。

不过,很多人依然会有一个疑问,那就是我们为什么能够胜利?

解放战争初期,我军无论是兵力规模,还是武器装备,后勤补给等,和国民党军相比根本不是对手。

当时,有着美国人支持的国民党政权,陆海空三军齐备,坦克、重炮、装甲车、军舰、轰炸机、战斗机、侦察机应有尽有。

反观解放军,当时全军就100多万人,而且都是陆军,根本没有海、空军,多数士兵还是小米加步枪的状态。

但是,解放战争的最后结果就是:我人民解放军胜利,国民党政权最终垮台,并退守到台湾苟延残喘。

那么,这究竟是为什么呢?

其实,原因的确有很多;但是归根到底,还是在于教员和蒋校长,在用兵战略战术上有着显著的区别。

提到这一点,相信很多人就知道,蒋校长最喜欢在战场上进行“军事微操”了,这就给解放军提供了不少作战好机会。

咱们接着往下说!

1945年8月15日,日本无条件投降后,国民党当局统计全国总兵力大概400万人,其中包括正规部队200万人(蒋校长能直接控制的军队),地方部队230万人。

同时,此时的国民党政权,还控制着全国76%的土地,71%的人口,62%的铁路,而且全国绝大多数轻重工业资源,也全被国民党所控制。

但是,解放军仅有127万兵力,控制着全国24%的土地,除开东北地区,有伪满时期的工业资源,其他解放区的经济低效、资源枯竭,可以说是一贫如洗。

所以,蒋校长便决定用兵力优势,彻底消灭我解放军,并推断用3-6个月的时间,就可以取得这场战争的胜利。

那么,国民党军政高层机关,为了快速完成蒋校长的“战争计划”,便决定采取“占点控线、以线带面”的军事战略。

简单来说,国民党军快速抢占各大城市,形成军事据点,依托城市形成军事交通线,从而切断我军的根据地,将解放区分割成数个孤立的地区,最后再围剿歼灭。

这和抗战时期,日本利用“囚笼政策”封锁八路军敌后武装,完全是一个道理,蒋校长完全是效仿日本人当年的手段。

单纯从军事战略来说,“囚笼政策”的确是一个围歼对手的好方法,但是这里有一个基本前提,那就是绝对的优势兵力。

如果没有绝对的优势兵力,很容易因为战线过长,导致兵力过于分散,造成己方防区出现兵力不足或据点陷落的局面,最后就是“偷鸡不成蚀把米”!

果不其然,蒋校长最终是自食恶果!

1946年秋季,国民党抽调大批精锐部队,开始大举进攻解放区,但是这也导致其在晋察冀、山东战场的推进非常吃力。

在这种情况下,经过国防部建议,蒋校长同意改变战略,将“全面进攻”改为“重点进攻”,集中陆海空兵力优势,对我军的的重要战略据点进行打击。

首先,蒋校长就把延安,作为头号军事打击目标,而原因也很简单,这是中共中央所在地。

其次,就是山东解放区,主要是以沂蒙山地区为中心的根据地,然后就是胶东,这是当时我军的海陆交通补给线。

按照蒋校长的战略,先占领延安,摧毁我军的最高级别指挥中心,然后再夺取胶东,切断我军由东北向关内的辎重运输。

最后,就是重兵围剿沂蒙山军事根据地,在顺利完成军事围剿任务后,国民党军立即北上,击溃华北一带的解放军,再集结关内重兵,向东北进军作战。

其实,国民党实质就是要用最快的军事手段,利用城市交通线分割包围各解放区,压缩我军生存空间,最后实现作战胜利。

所以,在国民党进军延安时,他们也的确是按照这个战略执行的,而且初期执行的还是比较顺利。

1947年3月,国民党军进攻延安时,蒋校长便调集了胡宗南部队,共计34个旅,合计25万兵力,分北路、南路、西路,对陕甘宁边区进行军事合围。

同时,依托地面坦克和装甲车,以及空中作战部队的配合,直接沿着城市交通线开进延安,并对占据城镇留兵驻防,确保围剿打击的顺利。

说实话,在解放战争初期,国民党军凭借着强大的武备和后勤支持,作战攻势的确厉害,一度占据了大多数我军根据地。

这也暴露了国民党军的弱点,那就是过于看重对土地的占领和新防区的建立。

随着战争推进,国民党军反而因为占领土地过多,导致兵力分散、后勤补给线拉长,后方空虚等问题。

简单来说,国民党把兵力大多用于守备占领区,再加上原占领区守备兵力,这就导致机动兵力严重不足,400万的兵力优势荡然无存。

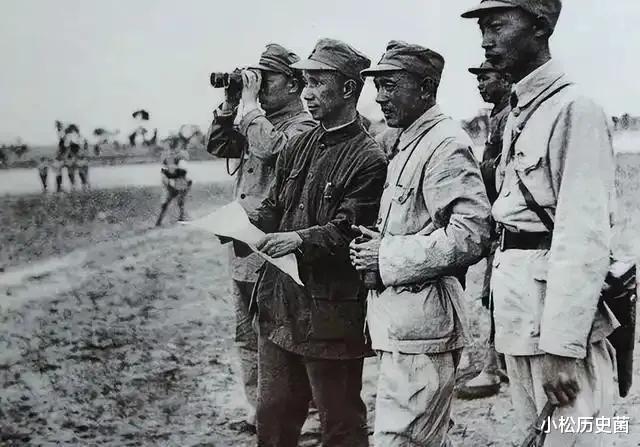

不过,教员在面对国民党军的进攻时,就采取了和蒋校长截然不同的战略思路:避实击虚、持久消耗!

此前,教员在和底下将领交谈时,就着重强调,打仗不在于一城一池的得失;所以在胡宗南大军进攻延安时,教员就带人主动撤出延安,为后续反攻赢得了机会。

再说一句,胡宗南得到的延安,也不过是一个“空城”而已,无非是做点舆论宣传,根本没有任何军事战略意义。

同时,面对国民党军人多、武器装备强大局面,教员也总结出一套作战原则:“以集中优势兵力打歼灭战”,避开敌军主力,围歼敌军次要部队。

解放战争爆发半年多后,解放军看似是在一路后退,国民党军也误以为,面对坦克和重兵的解放军,其战术是不堪一击。

但是,解放军实际是“以退为进”,专门围歼国民党军小股部队,不断在国民党军内制造战争紧张感,导致国民党军的攻击锋芒逐渐衰弱。

根据统计,到1947年2月,解放军利用小股围歼和运动作战战术,歼灭国民党军共计70余万人。

比如苏中战役,在粟裕的指挥下,采取集中优势兵力,逐个歼灭敌军的战术,华中解放军以3万兵力,迎战12万美械国军部队,在一个半月内歼敌5.3万人。

其实,这支12万人的美械部队之所以失败,就在于把兵力散得太开,表面上是按照国府国防部的军事计划,十二万大军合围,实际上却是分兵行军。

同时,苏中地区,本来就河沼交汇,国民党部队的行军速度慢,尤其是坦克、重炮之类的重装备,运输非常艰难,这就给粟裕创造了“逐个歼灭”的机会。

1947年下半年前,国民党军的确处于主动权地位,占领区域也多,但是随之带来的代价,便是主力部队被不断消耗。

但是,到1947年下半年后,国共双方军队攻守易形,主动权逐渐也倒向解放军。

1947年6月30日,在中央军委的命令下,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫4个纵队,合计12万兵力,南下突围,千里跃进大别山,兵指国民党南方统治腹地。

在这种情况下,蒋校长不得已从陕北和山东战场抽调兵力,快速回防南方地区,却打断了国民党军原有的进攻计划,而这也标志着解放军战略反攻的开始。

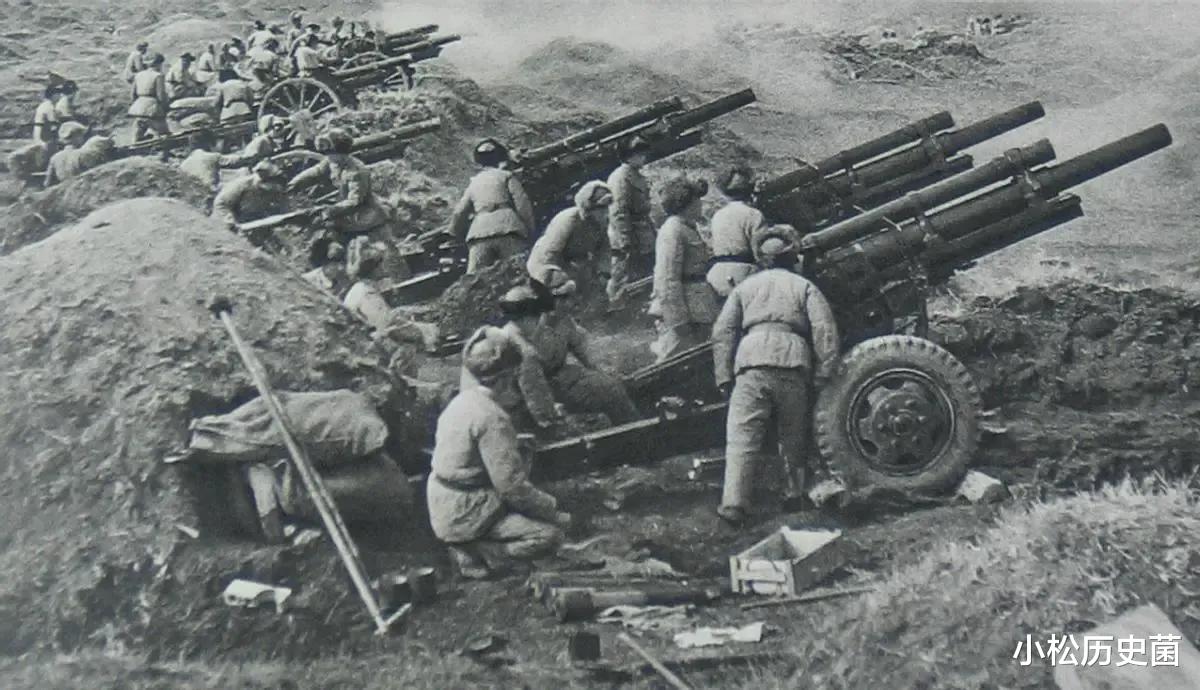

到1948年,我军和国民党军的兵力相差无几,而且依托东北的工业设施,我军也组建了航空兵,重炮部队,各种加农炮、榴弹炮、山炮、野战炮也进入了我军队伍。

随即,我军开始陆续发起三大战役,并接连取得胜利,国民党的精锐部队,不是被我军全歼,就是整建制地倒戈投降。

其实,国民党军的失败,国民党政权的崩溃,核心在于以蒋校长为核心的四大家族,本身是为大资产阶级、买办和列强服务的“谄媚政府”、“军阀政府”。

他们这些人的脑子里,盘算的永远都是利益和生意,心中压根就没有装着人民和国家,何谈胜利?

战争失败,国民党军退守台湾

得民心者得天下,失民心者失天下!

评论列表