一张收费单撕开的生死骗局,46 天熬干一个家庭的信任

“心脏搭桥的创口还在渗血,账单里却躺着 34 次会阴清洗 —— 这是救我爸,还是把他当敛财工具?”2025 年 11 月,西安交大硕士李女士攥着父亲的住院收费清单,指腹一遍遍摩挲着 “6000 元纱布”“5700 元缝合线” 的条目,泪水砸在法院判决书上,晕开 “医院承担 70% 责任” 的字样。

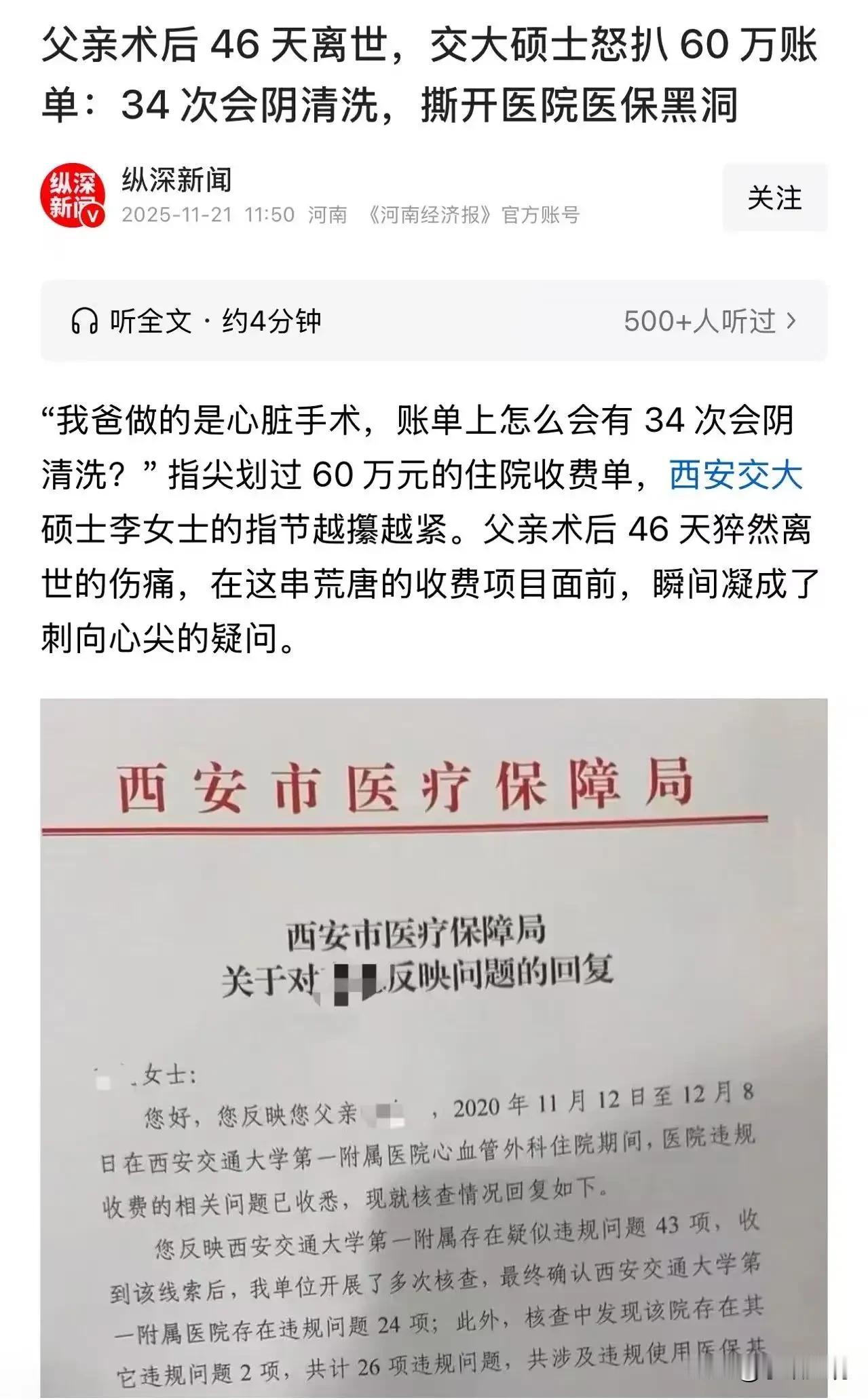

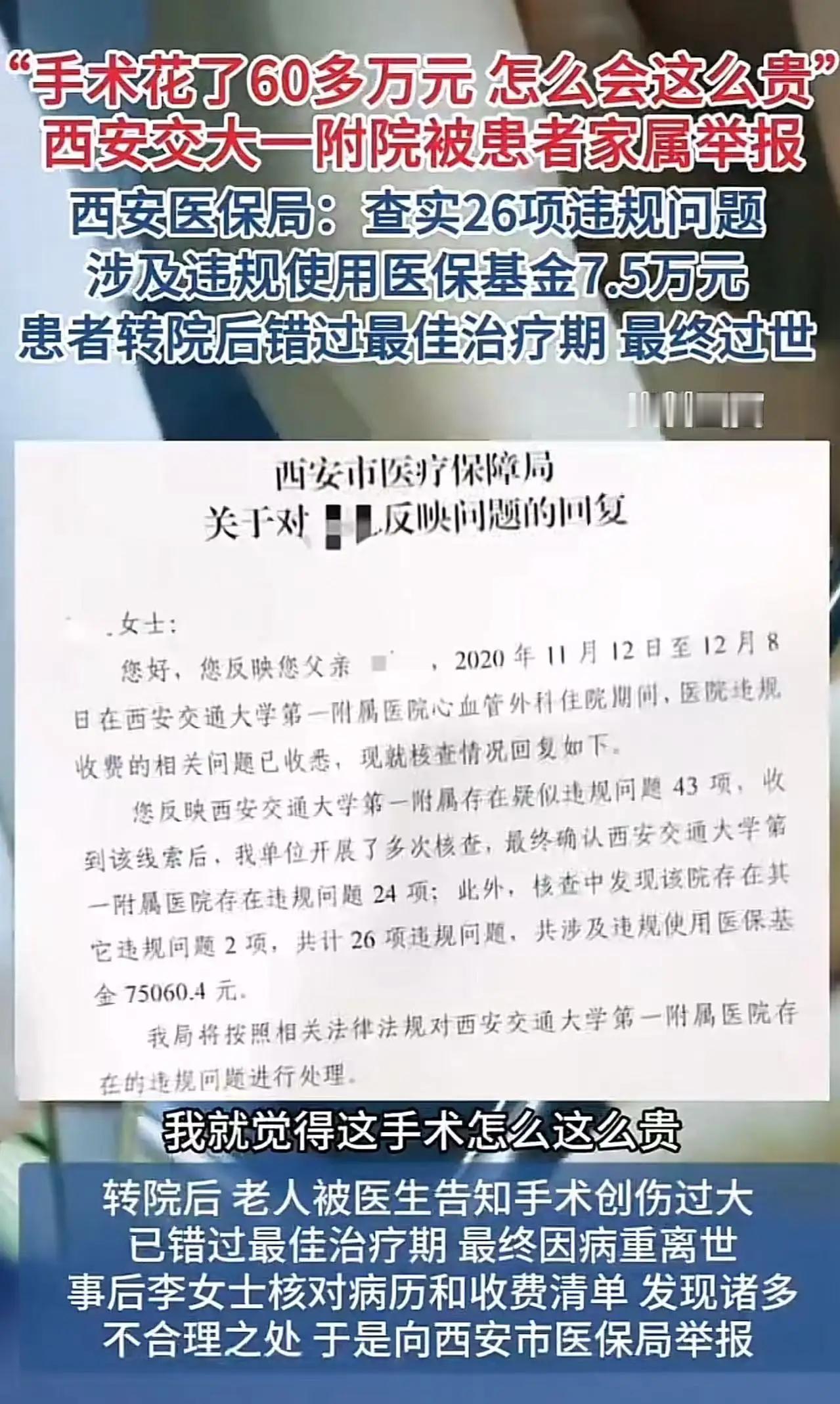

2020 年冬至,术后 46 天的父亲在 ICU 永远闭上了眼,60 万元治疗费花光了家里的积蓄,医保报销的 30 万背后,藏着国家医保基金被挪用的 75060.4 元。这个从小相信 “交大一附院金字招牌” 的交大学子,用四年时间从医学门外汉变成 “账单侦探”,只为弄清一个问题:为什么本不用开刀的病,最终要了父亲的命?

这场横跨四年的追责,撕开的不仅是一家三甲医院的遮羞布,更是医疗行业过度医疗、医保监管缺位的沉疴。当白大褂沦为敛财工具,当救命钱变成 “糊涂账”,每个普通人都可能成为下一个受害者 —— 毕竟没人能保证,自己的住院账单里没有 “隐形陷阱”。

悲剧还原:从 “必须手术” 到命丧 ICU,46 天的夺命诊疗链

1. 一张体检单,开启致命误导

2020 年秋,李女士的父亲在西安交通大学第一附属医院体检,超声报告显示 “心脏主动脉瓣中度狭窄”。接诊医生拿着报告笃定地说:“必须做手术,不然随时有生命危险。” 这句话像死刑判决,让对医学一窍不通的一家人慌了神。

“我们全家都信这家医院,毕竟是交大的附属医院。” 李女士后来痛悔不已。作为交大学子,她对母校附属机构的信任刻在骨子里,从未想过要多问一句 “有没有保守治疗方案”。2020 年 11 月,父亲被推入手术室,当手术灯熄灭时,主刀医生笑着说 “很成功”,她还以为是全家的重生。

术后第三天,父亲突然陷入昏迷,被紧急转入 ICU。面对家属的追问,医护人员只轻描淡写地解释:“术后正常反应,病情稳定。” 直到转院后,接手的医生掀开手术创口才直言:“口子开得太大,血管粘连严重,最佳救治时机早没了。” 此时的李女士还不知道,这场 “成功的手术”,从一开始就是场骗局。

2. 60 万账单里的荒诞:心脏病人被洗了 34 次会阴

父亲离世后,整理遗物时掉出的厚厚一沓收费单,成了李女士的 “觉醒密码”。60 万元总费用中,一颗心脏瓣膜自费 28 万 —— 术前没有任何医生告知这个 “可选项”,直到她拿着账单质问,院方才承认 “忘了提前说明”。

更离谱的细节藏在明细里:住院 46 天,“会阴清洗” 收费 34 次,每次 120 元;6000 元的 “医用纱布” 足够覆盖三个手术创口,5700 元的 “可吸收缝合线” 用量远超常规心脏手术需求。“我爸术后一直卧床,连翻身都需要护工帮忙,怎么可能做这么多次会阴清洗?” 李女士带着账单跑遍西安三家心脏专科医院,得到的答案如出一辙:“中度狭窄根本不用手术,药物控制就能稳定病情。”

真相像冰水浇头:父亲不仅白挨了一刀,还成了医院的 “收费道具”。那些与心脏手术八竿子打不着的项目,那些用量虚高的耗材,像附骨之疽,一点点吞噬着救命钱,也拖垮了父亲的身体。

3. 病历里的惊天猫腻:手术做的和签的不一样

2022 年,李女士将医院告上法庭,庭审时揭开的病历造假更让她脊背发凉。法院查明,医院实际施行的 “主动脉瓣置换术 + 冠状动脉搭桥术”,与家属签字的 “单纯主动脉瓣置换术” 完全不符;术中植入的第一颗心脏瓣膜,病历里没有贴溯源标签,材料来源、生产批号、质量检测报告全是空白。

“相当于给我爸装了个‘三无产品’在心脏里。” 李女士气得浑身发抖。更讽刺的是,院方提交的 “术后护理记录” 显示,父亲术后第三天 “可自主下床活动”,但实际上他当天就因并发症昏迷入院。这些伪造的记录,成了医院试图撇清责任的 “证据”。

最终,法院判定交大一附院存在 “诊疗行为不当、病历记录不实” 等过错,承担 70% 的赔偿责任。但李女士看着判决书哭红了眼:“70% 的责任换不回我爸,这纸判决只能证明,我爸的死不是意外。” 她坚持上诉,案件被二审法院发回重审,至今仍在雁塔法院的审理流程中。

深度剖析:60 万骗局背后,三个杀死信任的致命漏洞

漏洞一:过度医疗的 “利益链条”,把患者变成 “提款机”

李女士的遭遇绝非个例。2025 年国家医保局通报的典型案例中,某三甲医院心血管科通过 “扩大手术指征”“虚增耗材用量” 等方式,一年违规套取医保基金 1200 余万元,平均每位心脏手术患者被多收 3.2 万元。而这些乱象的根源,在于医疗行业暗藏的 “利益分成” 潜规则。

一位退休心内科医生透露,部分医院对科室实行 “医保结余提成” 制度,手术耗材、检查项目的开具量直接与医生绩效挂钩。“一颗进口瓣膜,医生能拿 5%-10% 的回扣;一台可做可不做的手术,科室能拿到数万元的医保报销分成。” 在利益驱动下,“中度狭窄” 被夸大成 “致命风险”,“保守治疗” 被刻意隐瞒,患者的健康需求沦为次要选项。

更隐蔽的是 “打包收费” 陷阱。像李女士父亲遭遇的 “会阴清洗乱收费”,本质是医院利用 “住院期间默认提供基础护理” 的规则,将无关项目纳入收费清单。济南一位患者曾曝光,住院 3 天被收 5 天床位费,出院后才发现护士站故意录错出院日期;厦门患者住院期间外出做检查全天不在,医院仍照收诊查费,理由是 “系统自动计费”。这些看似零碎的 “小钱”,积少成多就成了吞噬医保基金的 “大黑洞”。

漏洞二:医保监管的 “纸面防线”,让违规操作有机可乘

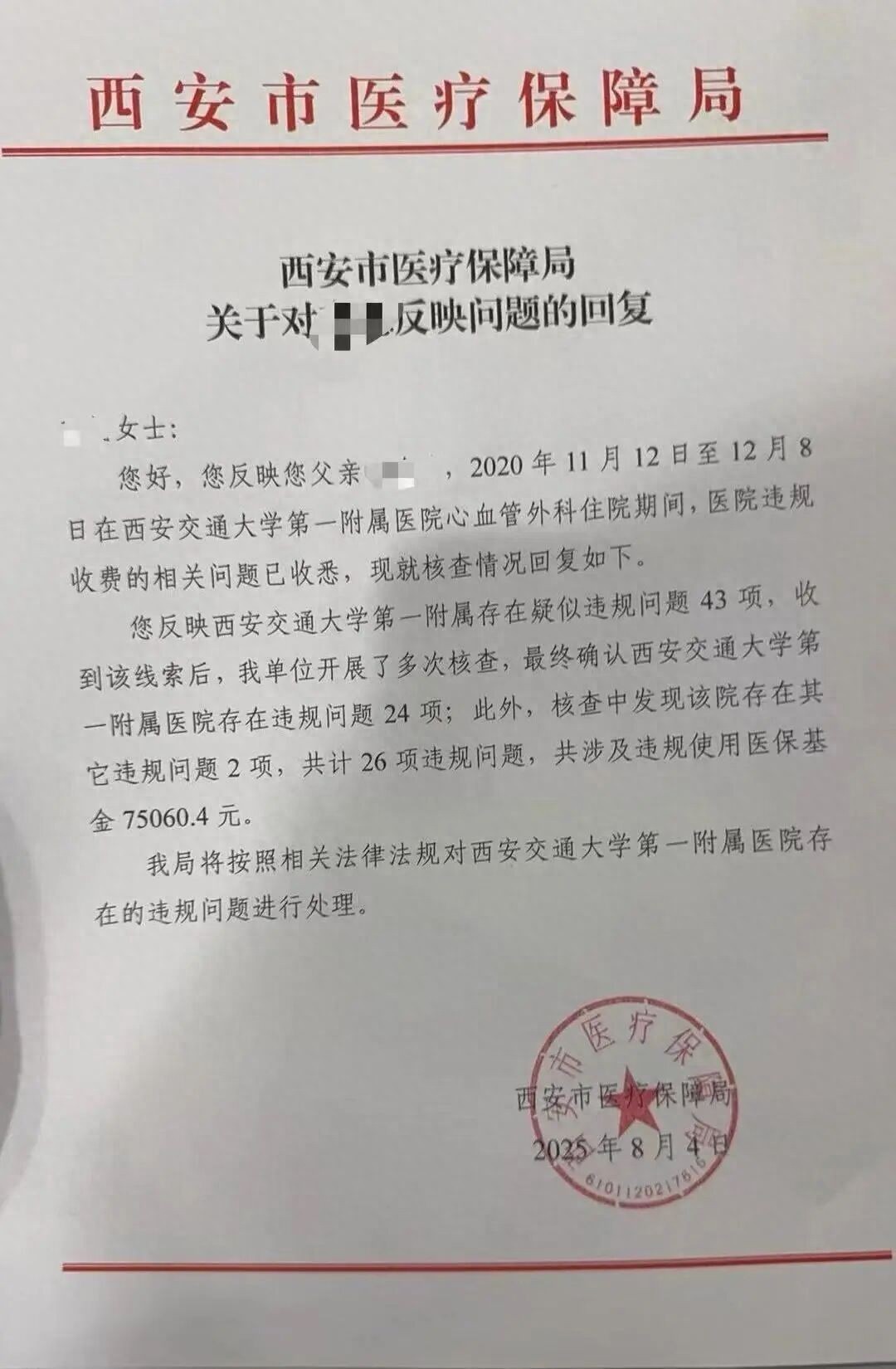

李女士向国家医保局举报后,核查人员仅用两个月就查实 26 项违规问题,涉及医保基金 75060.4 元。这一结果暴露出医保监管的致命短板:不是查不出来,而是 “不告不查”。

目前我国医保监管主要依赖 “事后审核”,即患者出院报销后,医保部门才对账单进行抽查,抽查比例不足 5%。这种 “马后炮” 式监管,给了医院可乘之机。交大一附院正是利用这一点,通过 “拆分票据”“模糊耗材名称” 等方式规避审核:将 6000 元纱布拆分为 120 张 50 元的小额票据,将 “普通缝合线” 标注为 “特殊生物制剂”,让监管系统难以识别异常。

更严重的是 “票据与实物脱节”。按照规定,植入体内的医疗耗材必须贴溯源标签,病历中需附采购合同、入库记录等佐证,但交大一附院植入李女士父亲体内的瓣膜,连最基本的生产批号都没有。某医保局工作人员坦言:“我们没有能力核对每台手术的耗材用量,只能看票据是否合规,这就给了医院‘虚开耗材’的空间。” 2023 年全国查处的医保违规案件中,仅 30% 的违规资金被追回,其余都成了 “无法挽回的损失”。

漏洞三:患者知情权的 “全面失守”,让骗局轻易得逞

“如果术前有人告诉我‘可以不手术’‘瓣膜要自费 28 万’,我爸根本不会死。” 李女士的哭诉道出了无数患者的困境。在医患信息极度不对称的当下,患者的知情权早已沦为 “形式主义”。

《医疗机构管理条例》明确规定,医生需向患者告知 “替代医疗方案”“费用明细” 等关键信息,但现实中,这些告知往往被简化为 “签字画押”。李女士回忆,术前医生只让她在 “知情同意书” 上签字,既没解释手术风险,也没提及保守治疗选项,更没说瓣膜需要自费。直到父亲去世,她才从其他医生口中得知:主动脉瓣中度狭窄的手术指征是 “症状明显且药物控制无效”,而她父亲术前并无明显症状。

这种 “信息垄断” 让患者陷入被动。北京某医院曾做过调查,仅 17% 的患者能看懂住院账单中的耗材名称,32% 的患者从未核对过收费明细。正如李女士所说:“我们把医生当救命恩人,他们却把我们当‘冤大头’,这种信任一旦被背叛,就再也回不来了。”

实用指南:看病防坑必学!从签字到结账的 5 步自保法

1. 手术签字前:先问清 “三个关键问题”

问替代方案:“除了手术,有没有药物治疗、物理治疗等其他选择?各自的风险和费用是多少?”

问自费项目:“手术中哪些耗材、药物需要自费?有没有平价替代选项?总费用大概多少?”

问康复预期:“术后需要住院多久?可能出现哪些并发症?如果出现意外怎么处理?”

Tips:全程录音留存证据,避免医生 “口头承诺” 不认账。

2. 住院期间:盯紧 “两类收费陷阱”

警惕 “重复收费”:每天核对床头卡的 “护理项目”,比如做了 “静脉输液” 就不该再收 “静脉穿刺” 费;转病房时确认旧病房费用是否及时终止,避免同一天收两次床位费。

警惕 “虚增用量”:要求护士出示耗材包装,比如纱布、缝合线的使用数量,对照收费清单核对,避免 “用 1 包收 3 包的钱”。

参考技巧:用手机拍下每日用药、耗材包装,方便后续核对。

3. 结账时:5 分钟自查账单的 “三步法”

定时间基准:拿出入院通知书和出院小结,算出实际住院天数(比如 1 号入院、4 号出院,实际 3 天),对照床位费、诊查费的计费天数,多算 1 天就是违规。

查明细异常:重点看 “与病情无关的项目”(如心脏病人被收妇科检查费)、“用量异常的耗材”(如住院 10 天收 20 次换药费),要求医院提供对应的诊疗记录。

核医保报销:通过 “国家医保服务平台” APP 查询医保报销明细,核对 “个人自付”“统筹支付” 金额是否与医院账单一致,避免医保基金被挪用。

4. 发现问题后:立即启动 “维权三步曲”

院内沟通:带着证据找科室主任或医务处投诉,要求书面解释并更正错误收费。

外部投诉:若医院拒不处理,拨打当地卫健委投诉电话(可在官网查询)或 12315 平台投诉。

举报医保违规:向当地医保局提交举报材料,包括账单、病历、录音等,查实后可获 3%-10% 的奖励(如李女士获 2234 元奖励)。

延伸思考:如何筑牢医疗防线?从监管到行业的三重重构

对监管部门:斩断利益链的 “三个硬招”

建立 “术前审核制”:对高费用手术(如心脏手术、肿瘤治疗)实行医保预审,核查手术指征是否合规,避免 “不该做的手术乱做”。

推行 “耗材溯源码”:要求所有植入体内的耗材贴唯一溯源码,与患者病历、医保报销系统联动,实现 “耗材从生产到使用” 全程可查。

加大处罚力度:对违规套取医保的医院,不仅要追回资金,还要按金额的 5-10 倍罚款,对涉事医生吊销执业证书,终身禁止行医。

对医院:重建信任的 “两个关键动作”

公开收费明细:住院账单需标注 “项目用途”“是否医保报销”“参考单价”,比如 “医用纱布(10cm×10cm,医保甲类,3 元 / 包)”,让患者看得懂、能核对。

落实知情同意:制定 “手术知情同意书” 模板,强制列明替代方案、自费项目、风险提示等内容,由患者或家属逐项签字确认,避免医生随意删减。

对患者:打破信息差的 “两个渠道”

查诊疗规范:通过 “国家卫生健康委员会” 官网查询疾病诊疗指南,了解自己的病情该做哪些检查、用哪些药物,避免被过度治疗。

找第二意见:复杂手术前找另一家三甲医院的同科室医生会诊,获取独立诊疗建议,比如李女士若术前多问一家医院,或许就能避免悲剧。

结语:别让救命钱变成 “伤心钱”,每个人都该守住的医疗底线

李女士的父亲离开已经五年了,她还在为案件重审奔波。2234 元的举报奖励,不够支付她四年维权的交通费,但这笔钱对她来说意义重大:“这说明国家没有纵容这些乱象,我的坚持没有白费。”

这场悲剧给我们敲响警钟:医疗的本质是 “救死扶伤”,而不是 “赚钱盈利”;医保基金是 “救命钱”,而不是 “唐僧肉”;患者的信任是 “无价之宝”,而不是可以随意践踏的筹码。当一家三甲医院需要靠 “34 次会阴清洗” 创收,当医生需要靠夸大病情骗手术,受损的不仅是个体家庭的幸福,更是整个社会的医疗信任体系。

作为普通人,我们或许无法改变整个行业,但可以从保护自己做起:签字前多问一句,住院时多盯一眼,结账时多查一遍。毕竟,健康是自己的,钱包是自己的,只有自己把牢关,才能避免成为下一个 “李女士”。

愿李女士的悲剧不再重演,愿每个患者都能被温柔以待,愿白大褂能重新变回 “安心的象征”。毕竟,我们去医院是为了活着,而不是为了 “被宰”。

#医疗乱象 #医保监管 #过度医疗 #看病防坑 #社会热点