解放战争时期,毛主席曾经要求过刘邓大军以及粟裕所部南下,大家都知道,南下意味着远离根据地,跑去国统区作战,没有后勤补给,没有群众支持,这是非常艰难的。

孙子兵法提到:”五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。”也就是说,如果强行军去争利,跑到别人的地盘,能够到达的人可能只有一半或者三分之二,这样,部队没有辎重、没有粮食供应、没有战备物资储备就不能生存,注定是要灭亡的。

但是如果不南下,我军长久在解放区打仗,我们解放区的经济是吃不消的,我们的人力、物力难以支持旷日持久的战争。即使我们消灭再多的敌人,也没有用,国统区底子厚,补给只会源源不断。

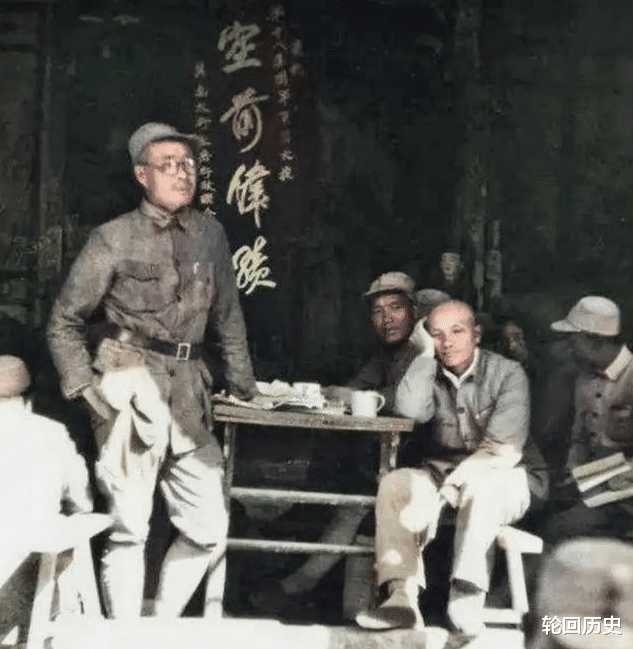

因此,没有办法,所有人都知道南下风险大,但毛主席还是作出决策,就是我们要把战争的车轮扭转过来,打仗不能只在解放区防守作战,而是要主动跑去国统区作战,以蒋介石的人力物力支援战争,这才能是战略上的胜利。

国统区都是国军的精锐部队,武器装备和人员配额都是充足的,而且守卫重重,要承担这个战略任务,可以说是九死一生。

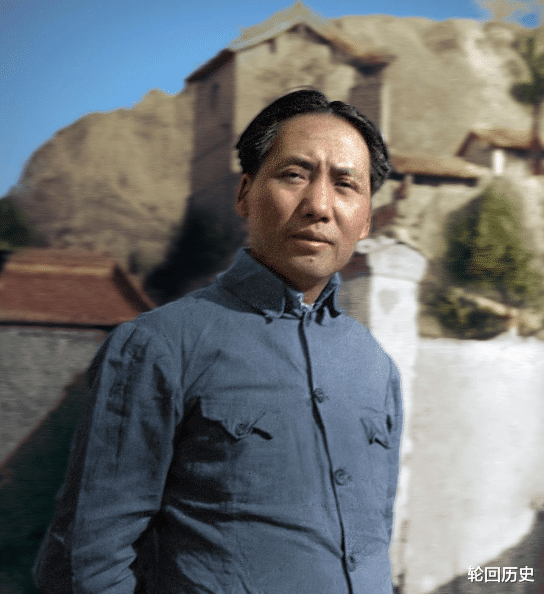

毛主席思来想去,把这个艰巨任务交给了当时实力最为强大的晋冀鲁豫野战军,也就是刘邓大军。

为了让刘邓大军发挥更大效果,毛主席电令陈粟:“陈毅、粟裕率领七个纵队,并指挥晋冀鲁豫野战军一个纵队开往鲁西南(后转入豫皖苏地区),配合刘邓大军作战。”要注意,这里已经明确提到,华野的陈、粟是配合大军作战,刘邓大军才是主角。

刘邓大军当然也知道困难重重,他们如果和陈粟在鲁西南一起打仗,肯定能够消灭更多的敌军,但形势不由人。刘邓非常讲组织原则,就算南下再危险,他们仍然义无反顾,千里跃进大别山。最终,刘邓大军遭受了很大的损失,重武器设备基本都打光了。

后续,为了更进一步配合刘邓大军,毛主席又提出粟裕率领三个纵队渡过长江南下,“将战争引向长江以南”,,强调“这是正确的坚定不移的方针”,并要粟裕“熟筹尽复”。

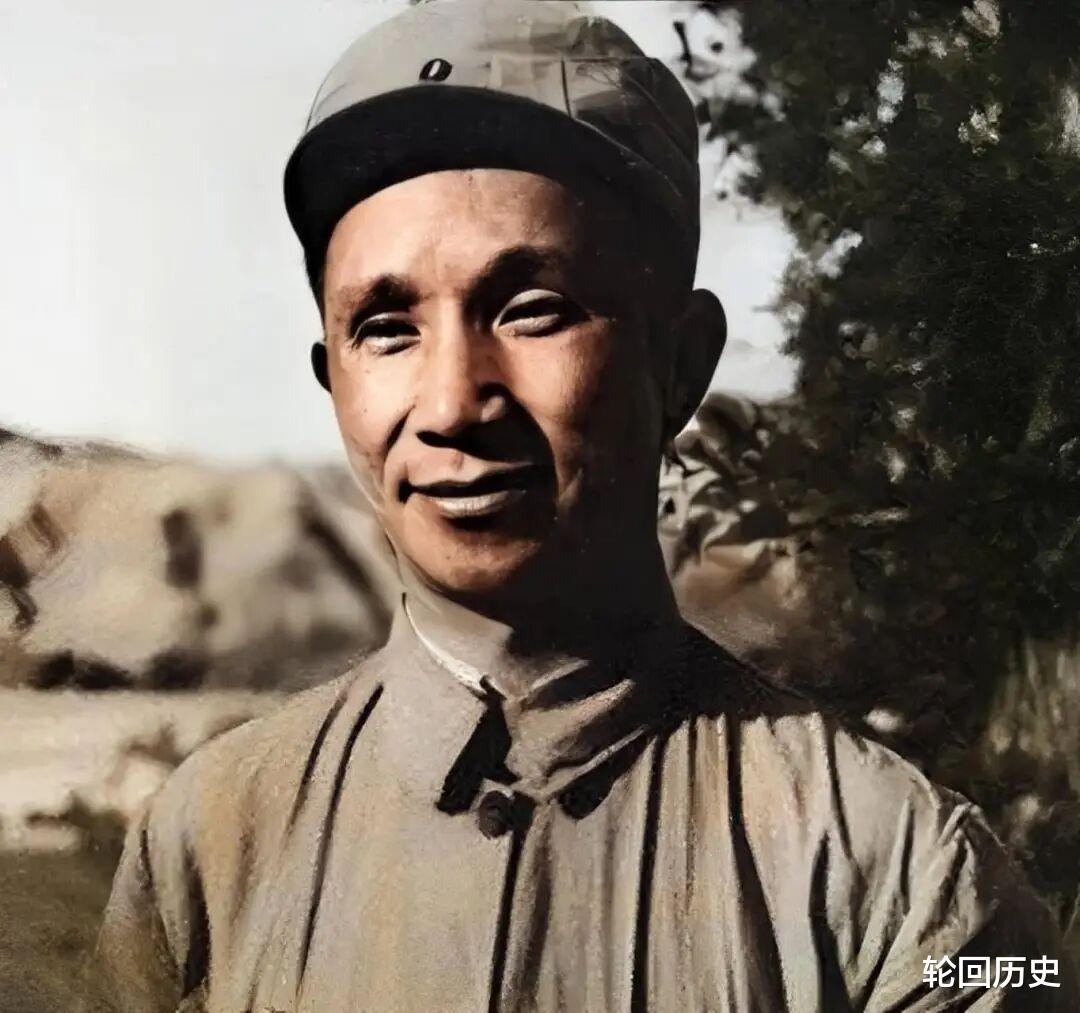

但这一次粟裕并没有和刘邓大军那样,果断选择南下!粟裕表示暂时不想下江南,想在江北打一打,他判断他的三个纵队可以直接歼敌三至五个整编师,这对打开中原战局将更为有利。最后居然毛主席赞同了粟裕的想法。

我们要知道,刘邓千里跃进大别山是1947年6月,毛主席要粟裕南下是1948年初,这才半年不到,为什么粟裕就可以选择不南下?

这并非粟裕不讲组织原则,而是战争形势已经发生了逆转。

1947年年底,东野发起冬季攻势,攻克和收复四平、辽阳、鞍山、吉林、营口、黑山等城市18座,将国民党军压缩于长春、沈阳、锦州3个孤立据点,东野已经在东北取得了绝对优势,可以说,东野的成功已经确保了解放区有了最终的兜底,东北可以给华北解放区、华东解放区输血了,即解放区绝不可能崩溃。

因此,同样面临南下风险大的情况,刘邓大军没有办法,只能服从大局;而毛主席要求粟裕南下的时候,东野的冬季攻势使全国战场形态发生了根本性的转变,所以,粟裕有这个条件选择留在中原打大仗!

评论列表