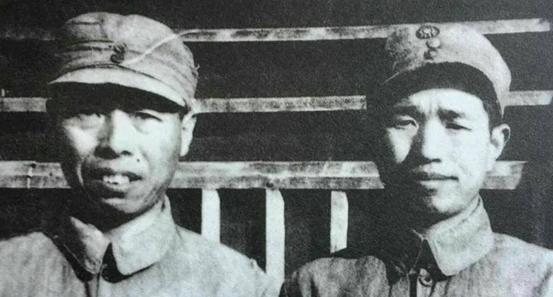

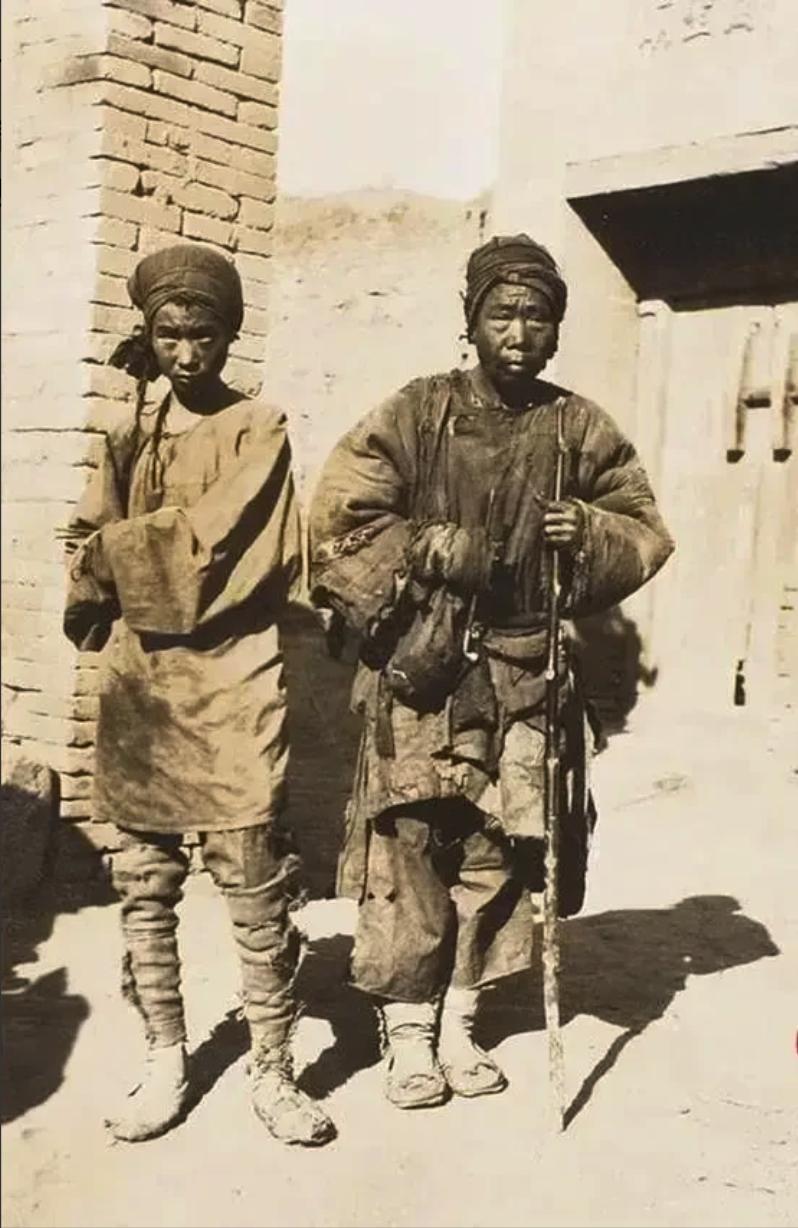

八路军129师的四巨头,地位有多高? “1937年8月25日凌晨,刘伯承低声对徐向前说:‘这支一万零两百人的队伍,要在华北闯出新天地。’”山风卷着松脂味掠过指挥部的窗缝,太行山里第一缕晨曦正照在案头的作战地图上。 卢沟桥的枪声刚过去一个多月,国共重新合作已成定局。南京方面只给了三个师的番号,看似抠门,却难不住红军骨干的整编效率。115师、120师、129师在陕西公路尽头完成番号转换,随即踏上东进列车。别看129师序号在最后,它的班底却是曾经人数最多、战绩最烈的红四方面军,再加上中央纵队抽调的专业骨干,底子相当扎实。 129师出场阵容堪称豪华。师长刘伯承来自红军总参谋部,副师长徐向前是红四方面军总指挥,参谋长倪志亮在红四方面军兼任过军校校长,政训处主任张浩又是早期工运领袖兼共产国际代表。在整编那一刻,这四个人在党内军内的资历,横向一比就清晰——同为师级单元,129师里有两位方面军级总指挥,一位全军总参谋长,一位能直接向国际汇报工作的老资格代表,分量肉眼可见。 刘伯承的履历不止“军神”二字。重庆讲武堂、莫斯科中山大学、伏龙芝军事学院,他把正规战、游击战、运动战融在一套“算账式”指挥法里。红一、四方面军几次脱险,很多出自他的计算。到太行后,他又用一把手术刀似的指令,把队伍迅速撒进冀南、晋东南的山谷村落,兵力虽少,但火力点多到让日军摸不清脉络。 徐向前的气质与刘伯承截然不同。身材消瘦,却能在战场上“顶牛”。川陕苏区时,他领着十几万地方武装翻山越岭,硬是打掉川军20万的反扑,将根据地扩成地图上最大那块红色区域。黄安、商潢、苏家埠、立夏节、嘉陵江一连串战役标注了他的名字。到抗战,他又把“各个击破”玩得更活——神头岭夜袭、响堂铺伏击都是他和刘伯承配合的产物:一个主张“包抄切块”,一个主张“钳形闪击”,组合拳打得华北驻屯军哑口无言。 倪志亮常被忽略,可在军政系统里,他是少有的“通读《孙子》也能拆电台”的复合型军官。红军大学校长期间,他把情报侦察、地形测绘、医务救护揉进课程,直接提升了四方面军的专门兵种比重。到129师后,他设立机动信息网,骑兵小分队一天能把太行、太岳两路战报送到师部——日军电台频率高,却依旧慢半拍。 张浩的身份更显边界广。武汉工人运动领袖、党早期“五老”之一、共产国际联络人,这些头衔给了他撒手锏——政治斡旋。1936年张国焘固执南下,他一句话就让对方调头北上。史料记载,会议室外已备马匹,张国焘抖抖风衣想走,被张浩一句“再走就是分裂”挡了回来。后来,延安议事桌边流传一句话:“张浩点头,事情就成八成。”这样的人坐镇政训处,部队思想阵脚格外稳。 同是师级单位,115师、120师领导班子也强,但横向对照还是能看出差别。115师师长林彪在长征途中历练多,然而副师长聂荣臻此前职务为军团指挥;120师师长贺龙战功赫赫,可副手萧克要到解放战争才晋升大军区级别。129师却集中了“双总指挥+总参谋长+国际代表”四张牌,资历的叠加自带震慑效应——晋冀鲁豫各路地方武装一听是这几个名字,往往当天就同意改编。 有意思的是,四巨头不仅出身高,还懂得“放权”。刘伯承拉着一位排长研究罗盘使用,徐向前把作战会议开到连队灶房,倪志亮给卫生员补上急救包扎课,张浩对民兵骨干说“打仗和耕地都要算成本”。这套自上而下的技术流、政治流、群众流融合,很快在太行山形成连点成片的根据地。抗战前三年,129师大小战斗三千余次,毙伤俘敌四万,建立起华北最大的抗日根据地。 1940年,百团大战爆发。虽然全过程由彭德怀统一指挥,但前期侦察、后勤集结的主力恰是129师。整条正太铁路被炸成麻花,日军第36师团紧急修复,却被刘伯承抓住窗口期,在榆辽界隧道一带再次破袭。铁路拆掉的每一节钢轨,都被延长成日军后勤压力。日军参谋本部震动,增兵华北,客观上却给南方战区制造了喘息空间。 抗战结束,四位主官各自走向不同舞台。刘伯承携手邓小平,豫皖苏到陇海线一路挺进,拉出了日后闻名的“刘邓大军”;徐向前在太原、西北战场指挥攻坚,年底转任总兵团副司令,继续显示硬骨头本色;倪志亮则调入军事外交系统,先后参与对外谈判、海防建设,地位虽低调,分量仍不轻;张浩遗憾因病逝于1942年,他若健在,新中国早期的工运体系极可能出现另一套更成熟的骨架。 试想一下,如果把1937年的中央党委名录摆开,能同时影响军事、政治、外事三条线的高级干部,屈指可数,而129师就占了四个名额。地位之高,不仅在军衔,更体现在能量辐射范围:刘伯承、徐向前对战局有决定性影响,倪志亮对技术系统起到稳定支撑,张浩则在国际、党内协调层面发挥特殊作用。 从人数规模说,129师只有一万余人;从权力杠杆看,它能调动的资源远超兵力本身。