叶夫根尼·伊万诺维奇·扎米亚京,俄国批判现实主义文学的杰出代表,代表作《我们》。扎米亚京的《我们》、赫胥黎的《美丽新世界》和乔治·奥威尔的《一九八四年》一起并称为西方三大反乌托邦小说。

《我们》《我们》这本书完成于1920年,揭示了当理性走向极端、当秩序吞噬自由时,人类将面临的灵魂灾难。故事构建了一个公元32世纪的大一统王国。在这个未来世界里,人类不再是拥有姓名与个性的存在,而是被简化为一个个冰冷的“号码”,生活在完全透明、完全可控的玻璃牢笼中。

小说中,“大一统王国”的居民过着“数学般精确”的生活。他们住在透明的玻璃房子里,按照统一的时间表起床、工作、散步、睡眠,甚至凭国家发放的粉红色小票进行性生活。一切自发的情感、偶然的冲动、非理性的欲望都被视为必须切除的病灶。小说的主人公D-503最初完全认同这个系统,作为“一统号”宇宙飞船的设计师,他自豪于将数学的精确性扩展到人类生活的每一个角落。

然而,扎米亚京的深刻之处在于,他揭示了人性深处对自由的渴望如何即使在最严密的系统中也会悄然复苏。当D-503意外地体验到爱情、嫉妒、幻想这些“非理性”情感时,他原本坚固的世界观开始崩塌。这种内心的觉醒与反抗,象征着人类灵魂对绝对控制的天然抵抗——即使这种抵抗最终可能被镇压。

极权社会的本质在于它不仅控制人们的行为,更企图控制人们的思想和情感。在“大一统王国”中,国家不仅规定了人们应该如何行动,还规定了人们应该感到"幸福"。这种“幸福”是以放弃自由为代价的——系统提供了两种选择:“没有自由的幸福”或“没有幸福的自由”。大多数"号码"选择了前者,因为他们被教导相信,自由带来的不确定性与痛苦远胜于被控制的"安全感"。

当人性在数学精确性的名义下消失扎米亚京借D-503的转变过程,揭示了恐惧如何成为维持极权秩序的主要机制。在透明社会里,每个人的言行都被置于无处不在的监视之下,恐惧内化为自我审查的本能。人们不仅因为害怕惩罚而顺从,更因为害怕与众不同而主动迎合系统。这种恐惧最终导致了人性的异化——个体不再能够感受真实的情感,不再能够建立真诚的关系,甚至不再能够认识真实的自己。

极权社会的另一个关键策略是制造“外部敌人”。在《我们》中,“大一统王国”正准备通过“一统号”宇宙飞船征服其他星球,使那些仍处于“自由的蛮荒时代”的生物也能享受“理性的幸福”。这种对外扩张的冲动,不仅转移了内部矛盾,还强化了国民的集体认同与服从。历史反复证明,制造外部威胁是巩固极权统治的有效手段——当人们感到恐惧时,更愿意交出自由以换取安全承诺。

技术在这一控制过程中扮演了矛盾的角色。在扎米亚京描绘的世界里,技术不再是解放人类的力量,而是异化为控制的工具。从四壁透明的玻璃寓所到覆盖街道的监听薄膜,从统一节奏的音乐工厂到精确计算的配给系统,技术确保了控制的全天候与全方位。

扎米亚京还预见了极权社会中语言的堕落。在“大一统王国”中,作家和诗人沦为“国家诗人”,他们的任务不再是探索真理或表达情感,而是重复系统的宣传口号。当语言失去其丰富性与批判性,变为空洞的套话时,人们也就失去了思考复杂现实的能力。奥威尔在《一九八四》中发展的“新话”概念,在《我们》中已初现端倪。

值得注意的是,扎米亚京并非简单地反对理性或秩序。他警示的是当理性被绝对化、当秩序被神化时所带来的灾难。健康的社会需要在理性与激情、秩序与自由、集体与个体之间保持动态平衡。任何将一方绝对化而否定另一方的尝试,都将导致人性的扭曲与社会的病态。

《我们》最终揭示的悖论是:那些声称要为人类带来永久幸福与和谐的乌托邦方案,往往最终制造了最深重的人间地狱。当变革将自己视为历史的终点,当某种社会模式被宣称是最终完美的形态,批判与革新的动力就被窒息,社会就陷入了停滞与僵化。扎米亚京通过大一统王国表面上的"固若金汤"暗示了这种停滞社会的脆弱性——即使在最严密的控制下,人性的火花也从未完全熄灭。

扎米亚京通过《我们》向世人发出永恒的警示:人类若失去批判与反省的能力,若放弃对自由的坚守,极权、专制与奴役的幽灵将永远在历史的地平线上徘徊。透明的牢笼之所以可怕,不仅在于它限制身体的活动,更在于它最终会禁锢灵魂的飞翔。在这个意义上,《我们》不仅是一部文学作品,更是一面永恒映照人类处境与选择的镜子。

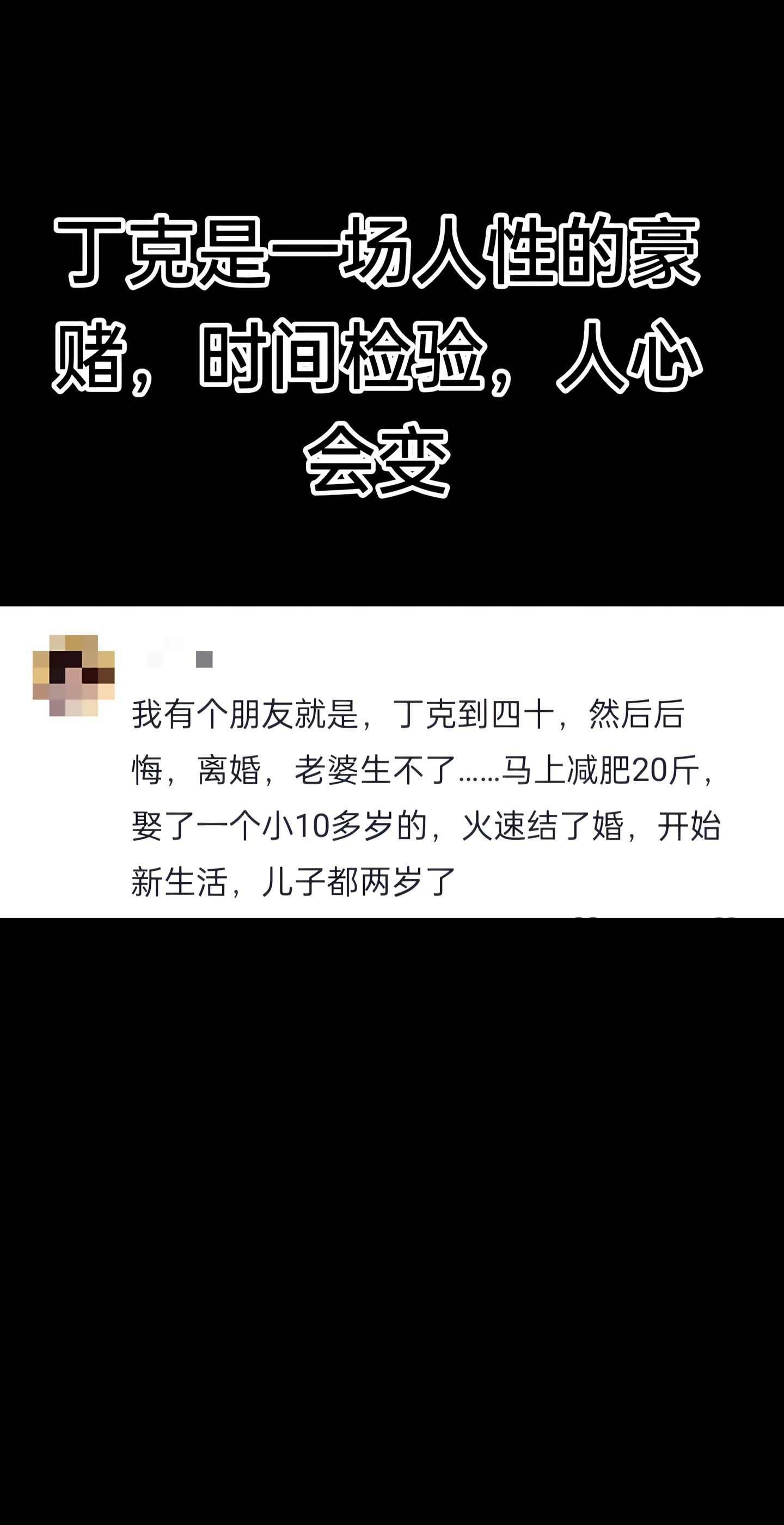

![只能说,人性经不起考验[呲牙笑]。](http://image.uczzd.cn/1876650453426097739.jpg?id=0)