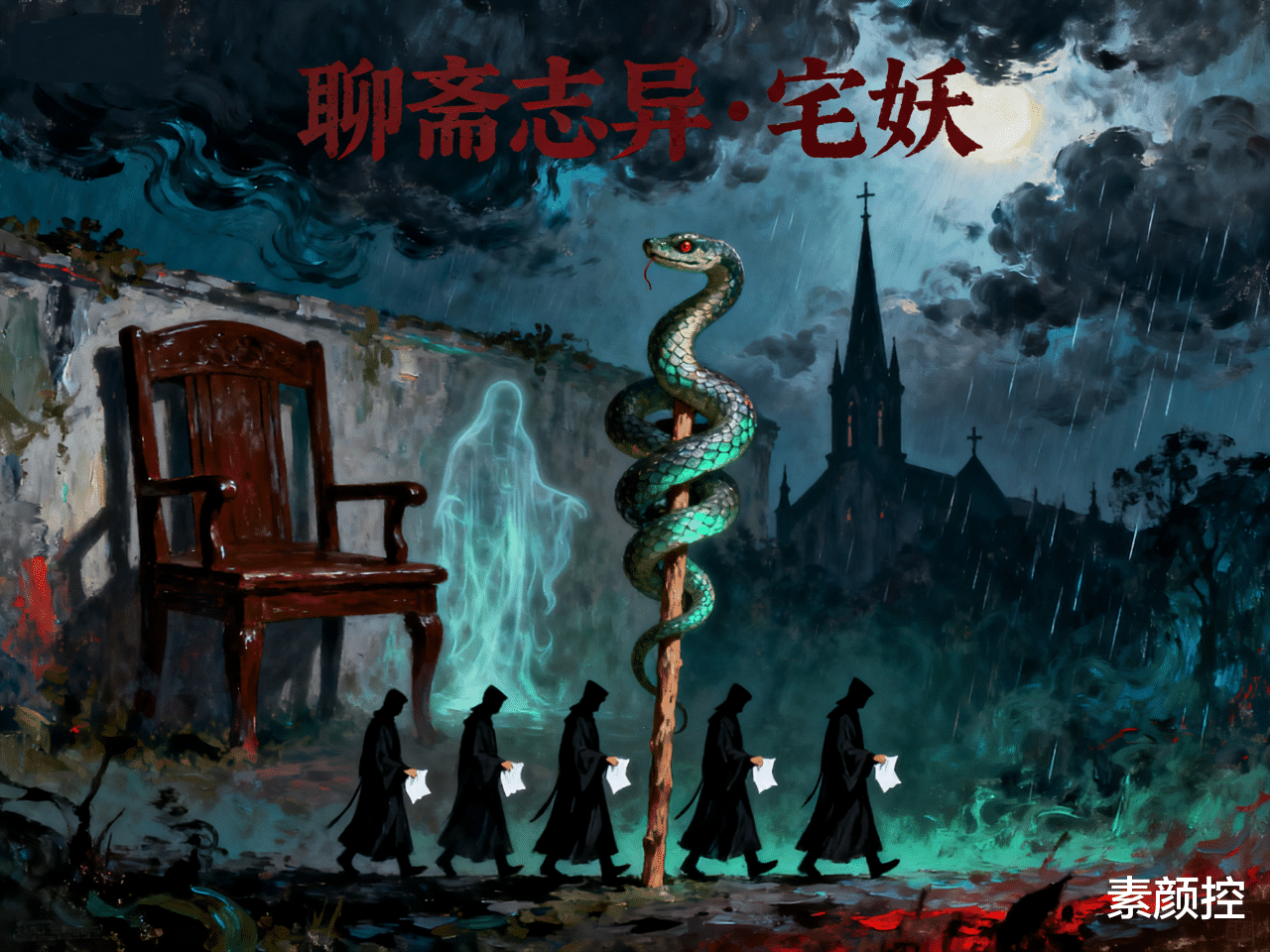

一、《聊斋志异・宅妖》文言文翻译如下:

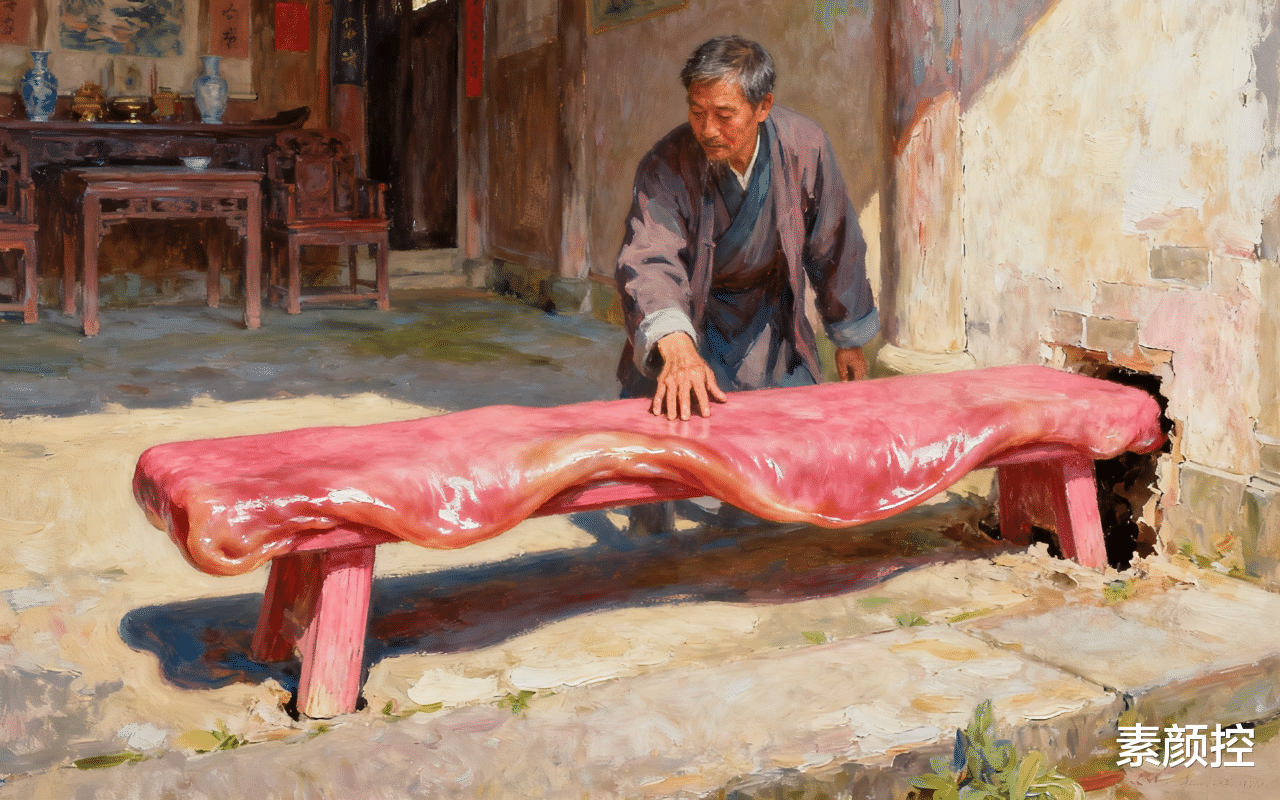

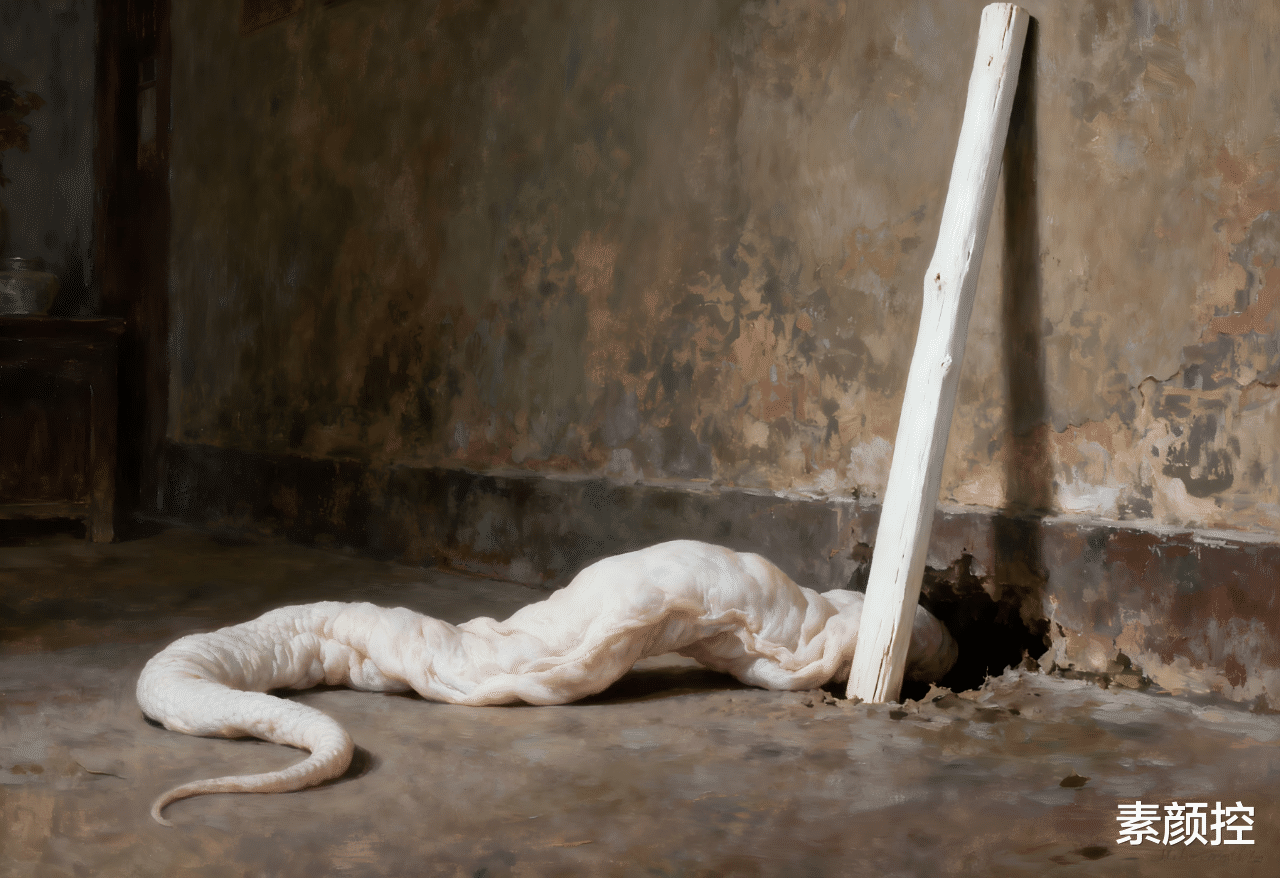

长山的李公,是大司寇(古代掌管司法的高官)的侄子。他家中常有诡异怪事发生。曾有一次,他看见正屋厅堂里放着一张春凳(古代一种狭长的坐具),颜色是肉红色,表面十分光滑润泽。李公记得家里原本没有这件东西,便走近用手轻轻抚摸,那凳子竟随手弯曲起来,触感软得像人的皮肉,他吓得慌忙后退。等他转身再看时,春凳的四条腿竟然开始移动,慢慢往墙壁里钻,最后渐渐消失在墙中。还有一次,他看见墙壁上斜靠着一根白色的木棒,质地光洁、外形修长。走近想扶起来时,木棒却像瘫软的肥肉般倒在地上,接着像蛇一样扭动着钻进墙壁,过了好一会儿才完全没入墙中,不见踪影。

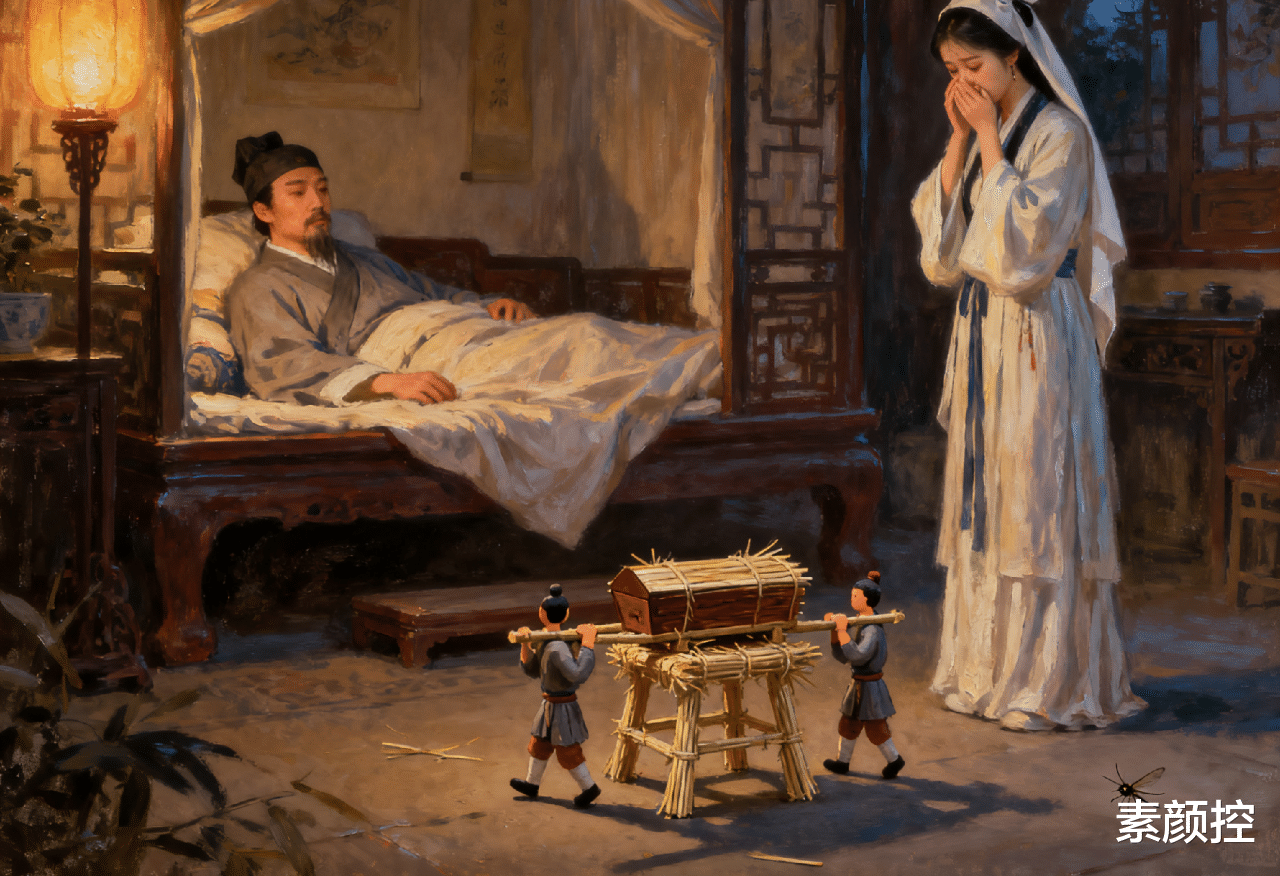

康熙十七年,有个叫王浚升的书生在李公家中设馆教书。一天傍晚,刚点上灯,王生穿着鞋子躺在床榻上休息。忽然看见一个身高约三寸的小人,从门外走了进来。小人在屋里略微转了一圈,就又出去了。没过多久,小人扛着两张小凳子回来,把凳子摆在厅堂中间,那凳子的模样,就像小孩子用高粱秆精心扎制的玩具。又过了一会儿,两个小人抬着一口棺材走进来,棺材长约四寸,他们把棺材停放在凳子上。还没等安置妥当,一个女子带着几个丫鬟模样的人走了进来,这些人的身材都和之前的小人一样矮小。女子穿着丧服,腰间系着粗麻布带子,头上用布裹着。她用袖子捂着脸,发出 “嘤嘤” 的哭声,那声音细得像大苍蝇在鸣叫。王生斜着眼睛看了许久,只觉得浑身毛发都竖了起来,像有冰冷的箱子压在身上。他于是大声呼喊,慌忙起身逃跑,却不小心从床上摔了下来,趴在地上浑身发抖,再也站不起来。馆里的人听到呼喊声,觉得奇怪,都聚集到厅堂中,可刚才看到的那些小人和物件,已经消失得无影无踪了。

二、《聊斋志异・宅妖》篇幅虽短,却以奇幻笔法暗藏对明末清初社会现实与人性本质的深刻洞察:

1. 对 “乱世寓所” 的隐喻:动荡时代的生存困境

故事以 “李公” 迁居后遭遇 “宅妖” 开篇 —— 先是 “见人入舍,疑为盗”,后发现 “一巨鼠,人立而舞”,继而 “又见一女子,衣红衣,自门入,登床坐”,最终 “公以剑击之,应手而灭,唯余赤布一片”。此处的 “宅” 并非单纯的居住空间,而是明末清初社会动荡的象征:战乱频发、民不聊生,百姓如同 “李公” 般被迫迁徙,而 “宅妖” 则是乱世中各类危机的具象化 ——“巨鼠” 暗喻掠夺资源的豪强劣绅,“红衣女子” 象征诱惑人迷失的欲望陷阱,“赤布一片” 的结局则暗示危机虽暂消,却仍留下难以磨灭的创伤,映射出动荡时代里个体生存的脆弱与不安。

2. 对 “人性弱点” 的警示:欲望与怯懦的双重枷锁

蒲松龄在故事中并未将 “宅妖” 塑造成纯粹的邪恶存在,反而通过 “李公” 的反应揭示人性的矛盾:李公初遇 “宅妖” 时 “心甚骇”,却因 “无兵器” 而不敢反抗,直至找到剑才敢出击。这一细节暗藏对人性的批判 —— 面对困境时,人的怯懦往往会放大危机,而 “宅妖” 的出现,本质上是对人性弱点的考验。此外,“红衣女子” 的诱惑意象,也指向人对声色犬马的欲望执念:在蒲松龄笔下,“妖” 的存在常与 “欲” 相关联,“宅妖” 的反复出现,实则是在警示世人:若被欲望裹挟,即便逃离物理空间的 “宅”,也会陷入精神层面的 “牢笼”。

3. 对 “秩序重建” 的期待:以理性对抗混乱

故事结尾,李公 “移家他处”,“宅妖” 遂不复见,看似是 “逃离” 的结局,实则暗含蒲松龄对 “秩序重建” 的期待。在明末清初的社会背景下,旧有的社会秩序崩塌,“妖” 的横行象征着混乱与失序,而李公的 “迁居” 并非消极逃避,而是通过主动选择新的生存空间,重建生活秩序 —— 这背后是对 “理性” 的推崇:当外部环境充满未知与危险时,唯有保持清醒的认知、主动做出选择,才能摆脱 “妖” 的纠缠,这既是对个体生存智慧的肯定,也是对社会秩序回归的隐性呼吁。

三、《聊斋志异・宅妖》的现实启法

跨越数百年,《宅妖》中蕴含的智慧仍能为当代人的生活提供启示,主要体现在三个方面:

1. 面对 “生存困境”:以主动选择替代被动承受

当代人虽无需面对战乱迁徙,但仍会遭遇 “宅妖” 式的困境 —— 可能是压抑的工作环境、充满矛盾的人际关系,或是让人陷入内耗的生活状态。此时,“李公移家” 的选择便具有启示意义:与其在困境中反复内耗、抱怨,不如主动审视环境与自身的适配度,若环境已成为 “枷锁”,便需有 “移家他处” 的勇气 —— 这里的 “移家” 并非盲目逃离,而是基于理性判断的主动选择:比如更换不适合的工作、远离消耗自己的人际关系、调整不健康的生活方式,通过主动改变生存环境,为自己创造新的可能性。

2. 对抗 “人性弱点”:以清醒认知破除欲望迷障

《宅妖》中的 “红衣女子”,在当代可对应各类 “欲望陷阱”—— 可能是无节制的消费主义、追求速成的功利心态,或是让人沉迷的娱乐诱惑。这些 “欲望” 如同 “宅妖” 般,看似无害,实则会逐渐消耗人的精力、模糊人生的目标。此时,需借鉴李公 “以剑击之” 的清醒:面对诱惑时,要保持对自身需求的认知,分清 “需要” 与 “想要”,避免被欲望裹挟;同时,面对自身的怯懦(如不敢尝试新事物、害怕改变),也要有 “拔剑” 的勇气 —— 承认弱点、主动突破,才能避免被弱点束缚,真正掌控自己的人生。

3. 重建 “生活秩序”:以微小行动构建稳定内核

当代社会的快节奏与不确定性,容易让人陷入 “混乱感”—— 比如工作与生活边界模糊、作息紊乱、情绪起伏不定,这本质上是 “生活秩序” 的缺失,如同 “宅妖” 横行的失序状态。此时,无需追求 “一步到位” 的改变,可从 “微小行动” 入手重建秩序:比如固定每日的作息时间、制定清晰的工作规划、每天留 10 分钟反思自身状态,通过这些微小的 “秩序感”,逐渐构建起生活的 “稳定内核”。当生活有了明确的节奏与目标,“混乱感”(即当代的 “宅妖”)便会自然消退,人也能在有序中获得内心的平静。

4. 看待 “未知与恐惧”:以理性视角替代盲目敬畏

《宅妖》中,李公初遇 “妖” 时的 “骇”,源于对未知的恐惧 —— 这也是当代人面对未知时的常见反应:对未来的迷茫、对陌生环境的不安、对不确定性的焦虑。但故事中 “妖” 最终 “应手而灭” 的结局,实则在告诉我们:很多 “恐惧” 源于对未知的放大,当我们以理性视角审视 “未知” 时,便会发现其并非不可战胜。比如面对新的工作挑战,与其因 “未知” 而恐惧退缩,不如拆解任务、逐步探索;面对陌生的环境,与其因 “不安” 而封闭自己,不如主动了解、慢慢适应 —— 以理性打破对未知的盲目敬畏,才能在未知中找到安全感。

四、结语

《聊斋志异・宅妖》虽以 “妖” 为题,却并非单纯的志怪故事,而是蒲松龄以奇幻笔法书写的 “人生寓言”:“宅妖” 是困境、是欲望、是混乱,而 “李公” 则是每个在困境中寻求生存与突破的个体。在当代社会,我们仍会遭遇属于自己的 “宅妖”,但只要能从故事中汲取智慧 —— 以主动选择应对困境、以清醒认知对抗欲望、以理性视角看待未知,便能如同李公般,摆脱 “妖” 的纠缠,找到属于自己的 “安宁之所”。