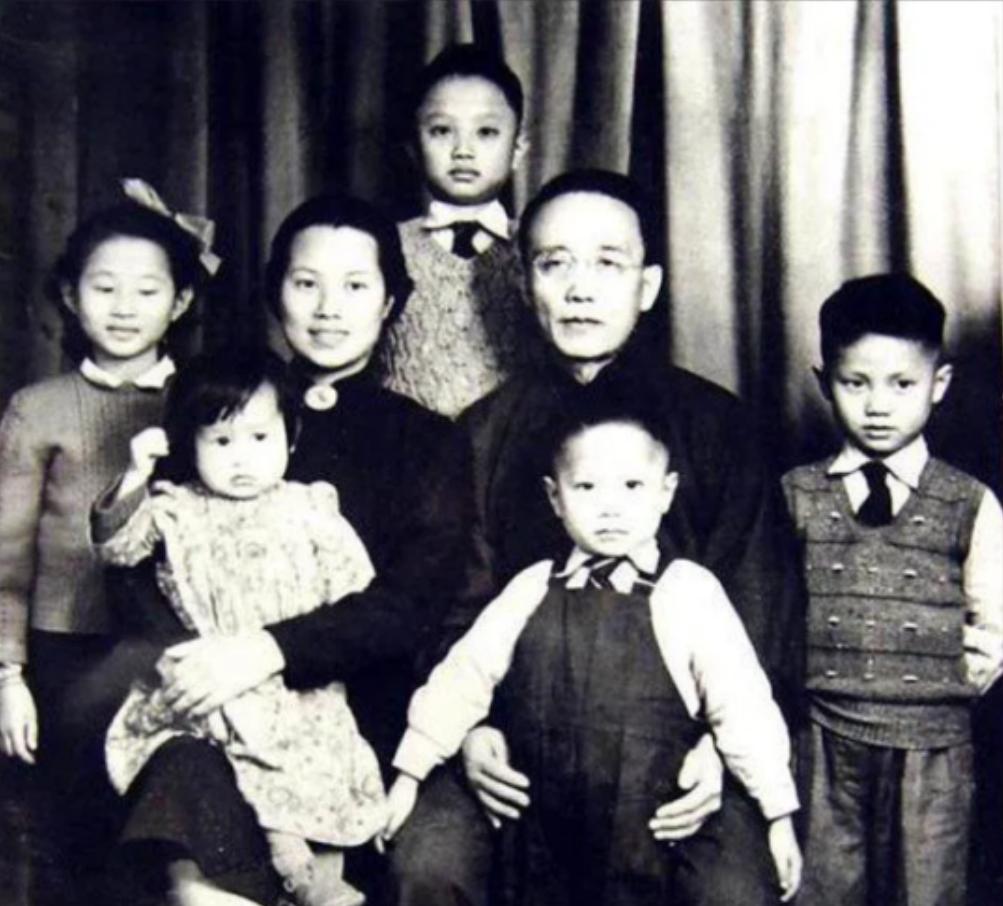

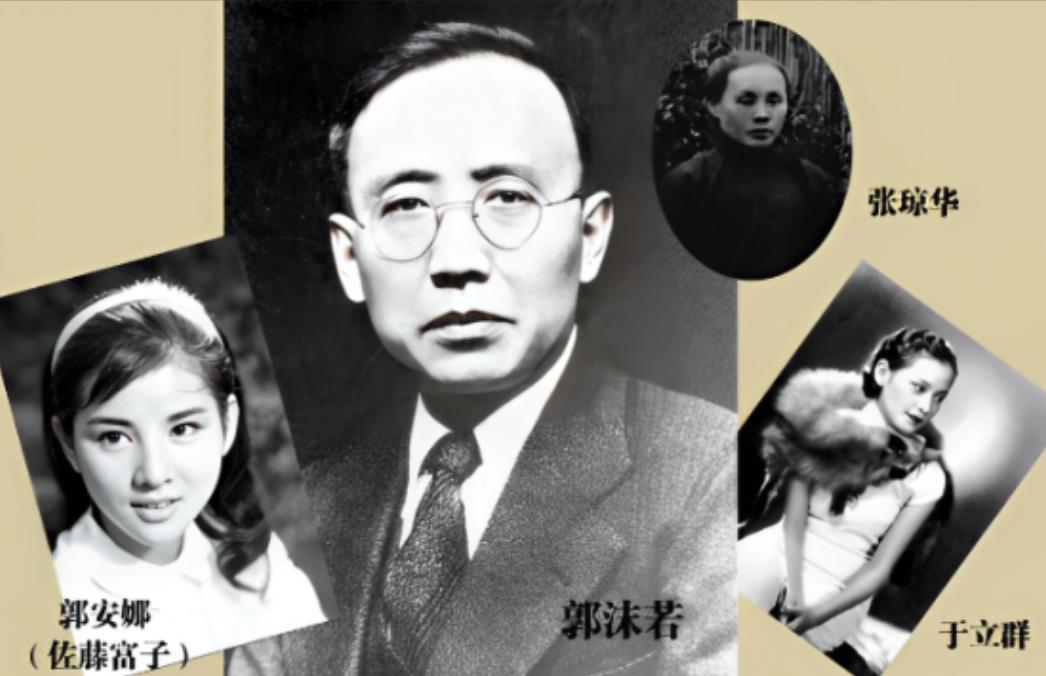

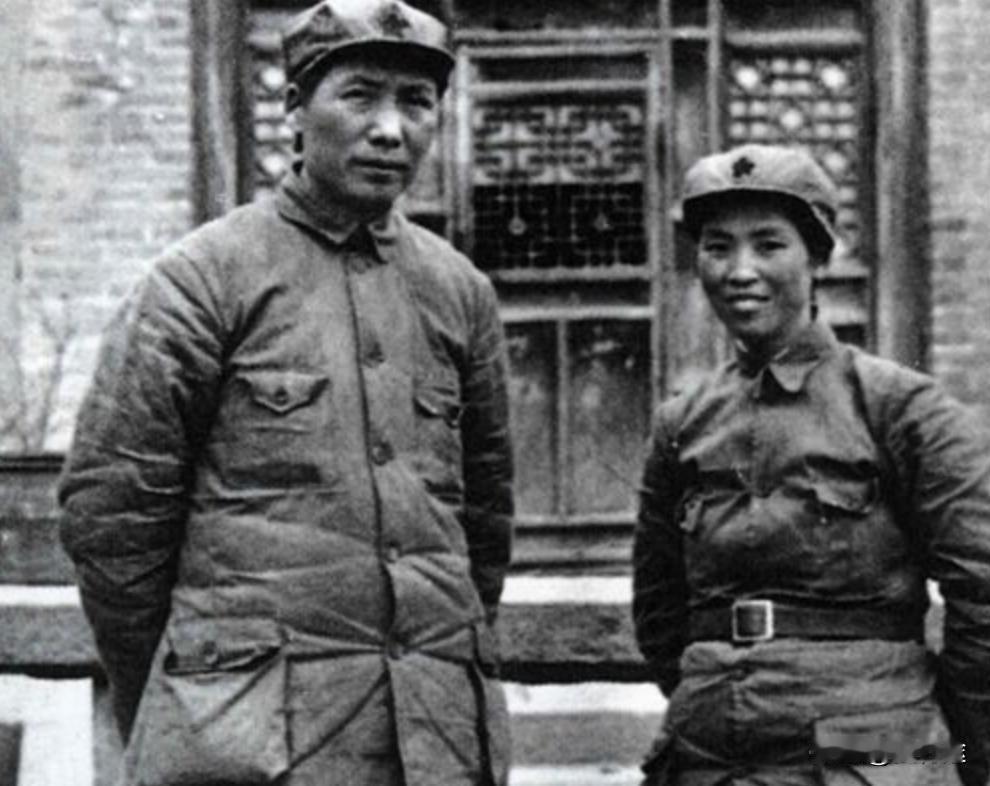

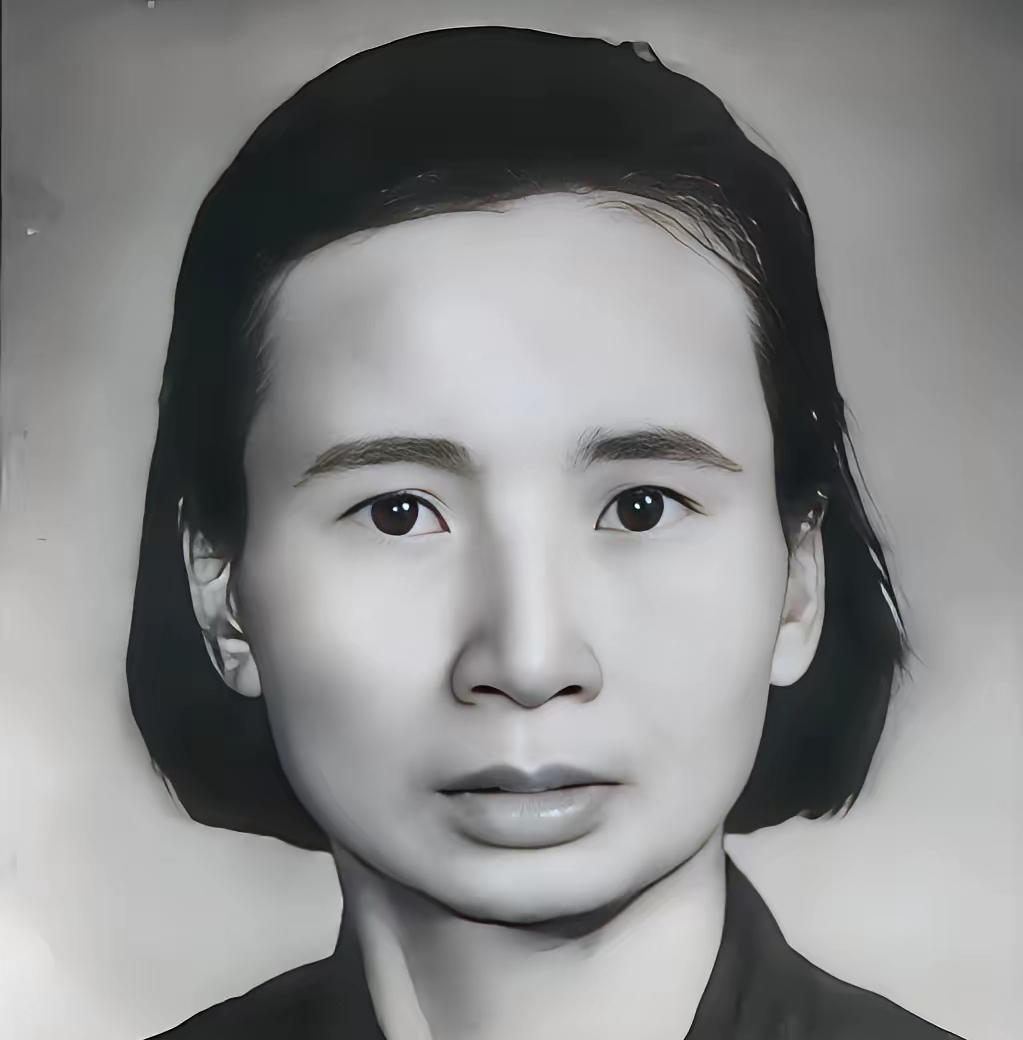

新婚之夜,郭沫若见新娘子太丑而愤怒离去,拒绝洞房。就在他转身要走的时候,新娘拉住他的衣袖哀求道:求求你,跟我圆房吧。郭沫若看了妻子一眼,依然转身离开了。 1980 年四川乐山沙湾郭家小屋,张琼华躺在床上气若游丝。 她颤巍巍摸出枕下的 “书付琼华” 字幅,指尖划过 “郭沫若” 三字。 这是 1939 年他离家时所写,也是她六十八年婚姻里唯一的念想。 1912 年正月十五,22 岁的张琼华穿着红嫁衣,脚踩三寸金莲。 盖头被掀开,她看见 20 岁的郭沫若皱眉,转身走向书房。 新婚夜,她独守空房到天亮,听着书房传来翻书声,不敢上前。 这是她人生经历中第一段婚姻的开端,也是孤寂的起点。 第五天,郭沫若收拾行李返校,她只敢送到门口,说不出挽留的话。 1948 年乐山饥荒,张琼华的嫁妆早已典当殆尽。 为糊口,她凌晨起床磨米浆做叶儿粑,双手冻得开裂。 有人嫌她卖的叶儿粑贵,她就多加豆沙,宁愿亏本也不亏心。 这是她人生经历中最困顿的时期,却从未想过向郭沫若求助。 她常说:“他有新家庭,我不能添麻烦。” 1962 年北京招待所,张琼华看着天花板的电灯,半天不敢碰。 这是她人生经历中第一次走出四川,是为了给郭沫若送家乡特产。 于立群送她灯芯绒布料和铝锅,她反复推辞:“太多了,用不上。” 五天里,她只见过郭沫若一面,还是在众人簇拥下。 回来后,乡邻问起,她笑着说:“郭先生很好,还问了家里情况。” 1939 年深秋,郭家老宅弥漫着悲伤,郭沫若父亲病重。 张琼华端药喂饭,夜里和衣守在床边,已有二十七年。 这是她人生经历中第一次与郭沫若久别重逢,他已是知名文人。 父亲丧礼上,郭沫若突然朝她鞠躬,她愣在原地,眼泪打转。 临行前,他写下 “书付琼华”,她把字幅裱好,藏在木箱最底层。 1925 年婆婆卧病,张琼华的日子更忙碌,既要照料公婆,又要打理家事。 族里人背后说她 “活寡妇”,她听见了也只当没听见。 妯娌教她认字,她就着油灯抄《女儿经》,字歪歪扭扭却认真。 这是她人生经历中学习识字的阶段,想让自己配得上 “郭家儿媳” 的身份。 后来,她能看懂白话信、记账目,成了公婆眼中的 “好媳妇”。 1978 年冬天,广播里传来郭沫若去世的消息。 张琼华坐在小板凳上,沉默许久,起身给公婆牌位上香。 这是她人生经历中第二次面对亲人离世,却无人可分担悲伤。 那晚,她拿出 “书付琼华” 字幅,就着油灯看了一夜,眼泪滴在裱纸上。 第二年,她收养娘家侄孙,家里终于有了孩子的笑声。 1979 年文物工作人员来到郭家老宅,指着雕花木床。 这张床是 1912 年她的婚床,陪伴她六十八年,见证了她的人生经历。 她紧攥床沿,指节发白:“这是他当年睡过的。” 最终还是松了手。 她知道,这段婚姻的痕迹,该留在纪念馆里。 如今,“书付琼华” 字幅和雕花木床陈列在郭沫若纪念馆。 张琼华已去世四十余年,坟在郭家祖坟旁,没有墓碑。 每年清明,会有人献上野花,纪念这个守了六十八年空房的女人。 她的人生经历,没有轰轰烈烈,只有隐忍与善良。 却用一辈子,守住了自己的尊严,也守住了郭家最后的温度。 主要信源:(封面新闻——郭沫若和张琼华,谁才是旧礼制的牺牲者?)

评论列表