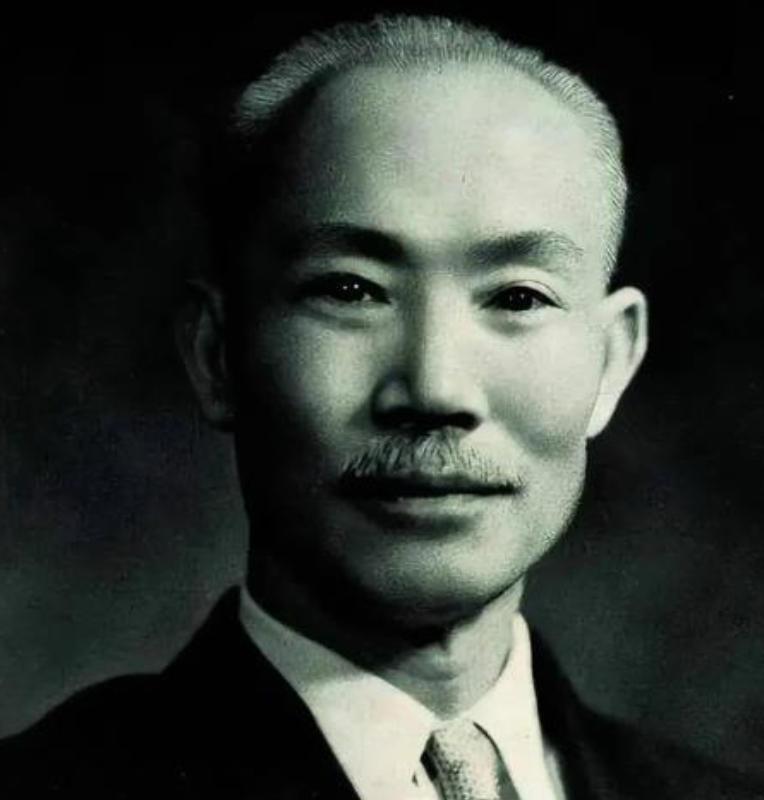

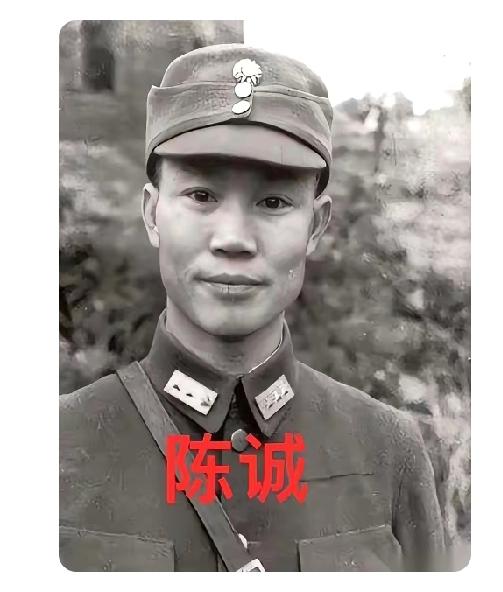

1965年,陈诚临终前,他拉着身边人,反复叮嘱一件事,不是什么家国大事,而是让他帮忙照顾一个叫吴健成的孩子。 主要信源:(观察者网——郑立《冷月无声——吴石传》:虎穴忠魂) 台北的冬日总是带着湿冷的寒意,1951年的冬天似乎格外漫长。 南京东路的官邸书房里,陈诚站在窗前,手指无意识地摩挲着窗框。 雨水顺着玻璃滑落,模糊了窗外的街景。 书桌上摊开着一份刚送来的报告,上面记录着吴石家属的近况。 这份报告他反复看了三遍,每个细节都记在心里。 这个夜晚,陈诚想起了许多往事。 记忆中最清晰的,是1926年南昌城外那个硝烟弥漫的午后。 当时他因疟疾高烧不退,意识模糊地躺在战壕里。 枪炮声越来越近,就在他以为自己必将葬身于此的时候,一个熟悉的身影冲破硝烟而来。 那是吴石,他冒着密集的炮火,硬是将自己背出了战场。 这段救命之恩,陈诚从未忘记。 他记得当时吴石的军装被汗水浸透,却还把自己的水壶递给他喝。 书房里的座钟敲响了十一下,陈诚从回忆中回过神来。 他拿起笔,在便签上写下几行字,吩咐秘书明日去办。 这些看似平常的指令,实际上都是为了暗中接济吴石的家人。 他知道,在当时的政治环境下,这样的举动需要格外谨慎。 每次帮助都要经过周密安排,既要确保吴家人得到实质性的帮助,又不能让人发现帮助的来源。 台北的另一端,和平东路的一间旧屋里,王碧奎正在灯下缝补衣物。 她的手因为长期做针线活而显得粗糙,但每一针都缝得认真仔细。 孩子们已经睡下,屋里静得只能听到雨声。 自从丈夫去世后,这个家的日子过得异常艰难。 但让她感到奇怪的是,总有些不知名的好心人在暗中相助。 有时是门口突然出现的一袋米,有时是孩子学费被悄悄缴清,这些意外的帮助让这个濒临绝境的家庭得以维持。 1952年的台风季节,一场强台风袭击了台北。 王碧奎家的屋顶被大风掀开了一个口子,雨水倾泻而入。 她带着孩子们缩在角落里,用盆碗接水,一夜未眠。 第二天清晨,就有工人上门来修屋顶,还留下了米面粮油。 工人只说受人所托,不肯透露详情。 这样的帮助持续了多年,孩子们上学的问题也有人在暗中打点。 吴健成入学时用的化名,让他避免了不必要的麻烦。 这些看似巧合的事情,背后都是陈诚在默默安排。 他始终记得对老友的承诺,也明白在当时的政治氛围下,这样的帮助必须不露痕迹。 陈诚的办公室总是很忙碌,但每隔一段时间,他都会抽空过问吴家的情况。 有时是让秘书送去一笔生活费,有时是安排人帮忙解决实际困难。 他从未与吴家人直接接触,所有的帮助都是通过第三方进行。 这种谨慎,既是对吴家的保护,也是对自己政治地位的维护。 即便在最忙碌的时候,他也会记得嘱咐手下人,送东西时要注意方式,不能让人察觉。 时光流逝,转眼到了1965年。 陈诚的健康状况日益恶化,躺在病床上的他,最放心不下的还是吴石的家人。 临终前,他特意嘱咐身边人,要继续关照那个叫吴健成的孩子。 这个嘱托,成为他对老友最后的承诺。 他特意交代,帮助要持续到孩子们能够自立为止,但永远不要告诉他们帮助的来源。 多年以后,当这段往事逐渐被世人所知,人们才明白陈诚当年的良苦用心。 在政治对立的特殊年代,他用自己的方式,守护了一份超越立场的情谊。 这份情谊,历经岁月洗礼,依然闪耀着人性的光辉。 吴健成后来回忆起这段经历时说: "我们一直不知道是谁在帮助我们,直到很久以后才明白真相。在那个特殊的年代,这样的帮助需要极大的勇气和智慧。它让我们在最困难的时候看到了人性的温暖。" 历史的长河中,有许多这样不为人知的故事。 它们或许不会被载入史册,但却真实地反映了人性的复杂与温暖。 陈诚与吴石的故事,正是这样一个关于承诺、责任与情义的例证。 在时代的大背景下,个人的选择往往显得微不足道,但正是这些选择,构成了历史的另一面。 这段跨越政治立场的暗中相助,成为那个特殊年代最温暖的人间真情。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!