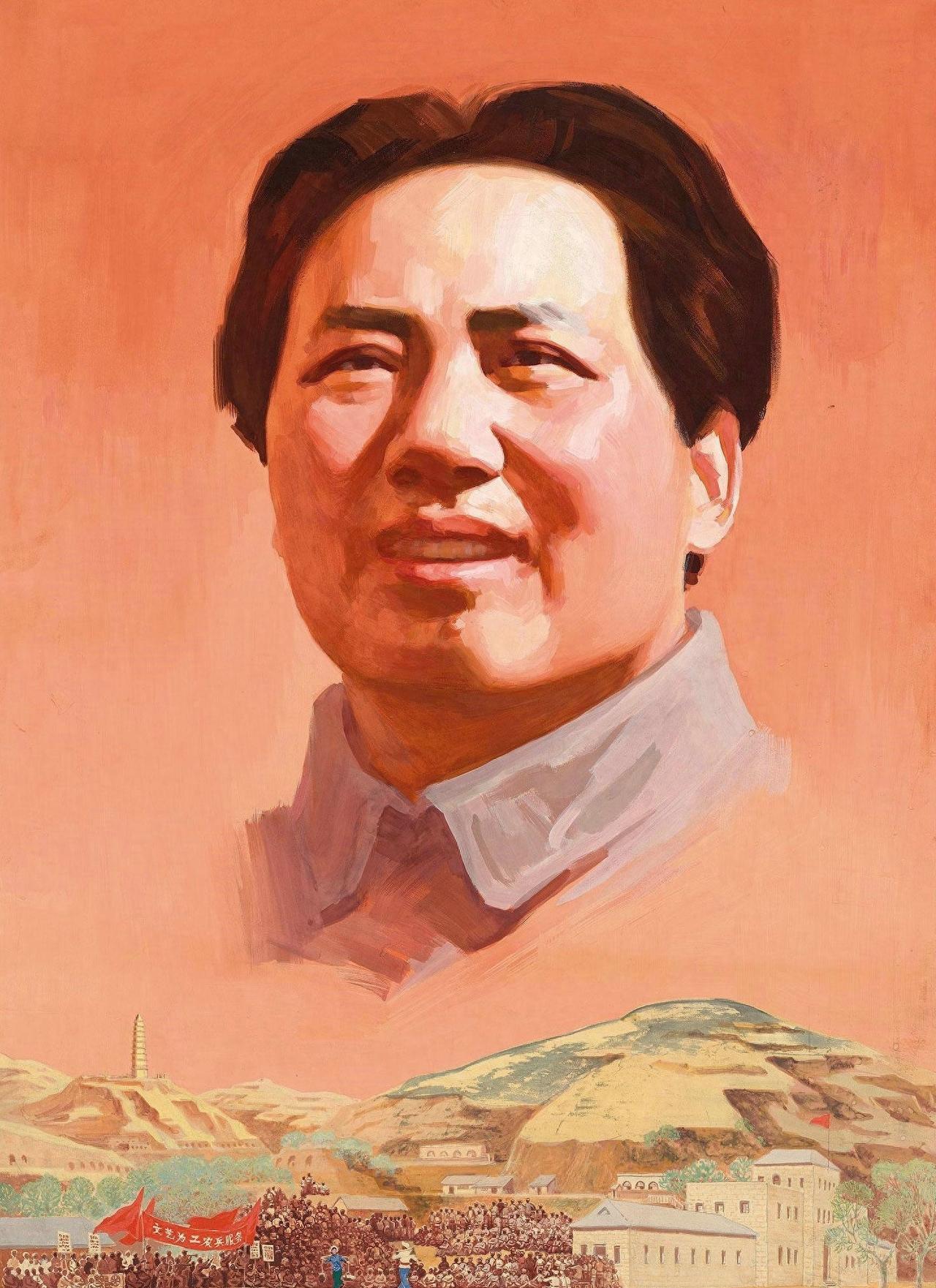

1972年,年迈的王光美见刘源,半晌只说了一句:“!想不到你们几个还能活下来!”说完,母子抱头痛哭…… 这句简单的话,背后承载了多少个日夜的担惊受怕,又包含了多少对命运无常的感慨,这一切,还要从1968年那个寒冷的冬天说起。 北京火车站,人山人海,红旗招展,广播里播放着激昂的口号,年仅17岁的刘源,背着简单的行囊,即将踏上前往山西农村的列车。 他的父亲是刘少奇,母亲是王光美,这样的家庭背景,在那个特殊的年代,给他带来的不是光环,而是沉重的枷锁。 妹妹刘亭亭来送他,兄妹俩没说几句话,只是默默地看着对方,眼神里充满了对未知的迷茫和对亲人的不舍。 随着火车一声长鸣,刘源的人生轨迹被彻底改变,他从一个备受瞩目的高干子弟,变成了一个奔赴广阔天地的普通知青。 火车咣当咣当,载着刘源和无数同龄人,驶向了山西山阴县的白坊村,这个黄土高原上的小村庄,贫瘠而荒凉,与繁华的北京城形成了天壤之别。 村民们用最朴实的方式欢迎了这些从城里来的娃娃,但这短暂的热情很快就被严酷的现实冲淡了,住的是土坯房,吃的是粗粮野菜,最难熬的是高强度的体力劳动。 刘源每天跟着老乡下地干活,挖渠、挑粪、种地,什么脏活累活都干过,手上磨出了血泡,肩膀被担子压得红肿,但他一声不吭,默默承受着。 他知道,自己已经没有了依靠,唯一能做的,就是活下去,在农村的日日夜夜,最折磨人的不是身体的劳累,而是对家人的无尽思念,他不知道父母身在何方,是生是死,每一次想起,心都像被刀割一样。 由于通讯完全中断,他与家人失去了所有联系,这种与世隔绝的孤独感,几乎将他压垮,但他没有倒下,反而把这份思念化作了学习的动力。 白天劳动,晚上他就躲在煤油灯下看书,从马列经典到历史文学,只要能找到的书,他都如饥似渴地阅读,这段经历,不仅磨练了他的意志,也让他的思想变得更加成熟和深刻。 就这样,三年过去了,1972年,一个偶然的机会,刘源得知可以回北京探亲,这个消息让他欣喜若狂,他几乎是迫不及待地踏上了返京的路。 从白坊村到县城,几十里山路,他硬是靠双脚走了大半天,坐上火车时,他的心情复杂到了极点,既有近乡情怯的紧张,也有对见到亲人的渴望。 回到北京,他见到了同样历经磨难的姐姐和妹妹,从她们口中,刘源第一次听到了那个让他肝肠寸断的消息——父亲刘少奇已于1969年在河南开封病逝。 这个噩耗如同晴天霹雳,让他几乎站立不稳,他不敢相信,那个曾经伟岸如山的父亲,竟然就这样无声无息地离开了。 巨大的悲痛过后,是对母亲的加倍思念,在组织的安排下,他终于获准去探望被隔离审查多年的母亲王光美,这才有了开头那令人心碎的一幕。 短暂的团聚很快结束,刘源又要返回山西农村,临别时,王光美拉着儿子的手,反复叮嘱他要照顾好自己,要和群众打成一片,要相信组织。 母亲的坚强和嘱托,给了刘源巨大的力量,他擦干眼泪,重新踏上了返回白坊村的路,这一次,他的内心不再迷茫,他知道自己要为什么而活。 回到农村后,刘源像是变了一个人,他更加积极地投入到劳动中,真心实意地帮助村民解决困难,谁家缺劳力了,他去帮忙,谁家有病人了,他去探望。 时间久了,村民们都把他当成了自家人,亲切地叫他“小刘”,七年的农村生活,让他彻底褪去了曾经的稚气,成长为一个脚踏实地、了解民间疾苦的青年。 1977年,恢复高考的消息传来,在母亲和家人的鼓励下,刘源报考了北京师范学院历史系,并以优异的成绩被录取。 重返校园,他倍加珍惜这来之不易的学习机会,毕业后,许多同学都选择留在大城市,但他却做出了一个出人意料的决定——回到基层去。 他主动申请到河南农村工作,从一名公社干部做起,他说,是农村和人民养育了他,他要把自己的知识和力量回馈给这片土地。 从知青到大学生,再到基层干部,刘源的人生道路充满了坎坷,但也正是这些经历,塑造了他坚韧不拔的品格和为民服务的情怀,他从不以自己的特殊身份为傲,反而始终保持着谦逊和低调。 有网友评论说:“他本可以躺在父辈的功劳簿上,却选择了一条最艰难的路,这才是真正的贵族精神。” 确实,刘源用自己的行动,诠释了什么是责任与担当,他的人生,就像一部浓缩的史诗,不仅记录了一个家庭的悲欢离合,更映照了一个时代的风云变幻。 回望那段历史,王光美与子女重逢时的那句“想不到你们还能活下来”,至今听来仍让人感慨万千,这不仅仅是一个母亲对子女的疼惜,更是一个时代留给一个家庭最深刻的烙印。 幸运的是,他们都挺过来了,并且用自己的方式,活出了生命的尊严和价值,这段故事告诉我们,无论身处何种逆境,只要心中有信念,脚下有力量,就一定能走出黑暗,迎来光明。 信源:人民网——王光美传奇人生