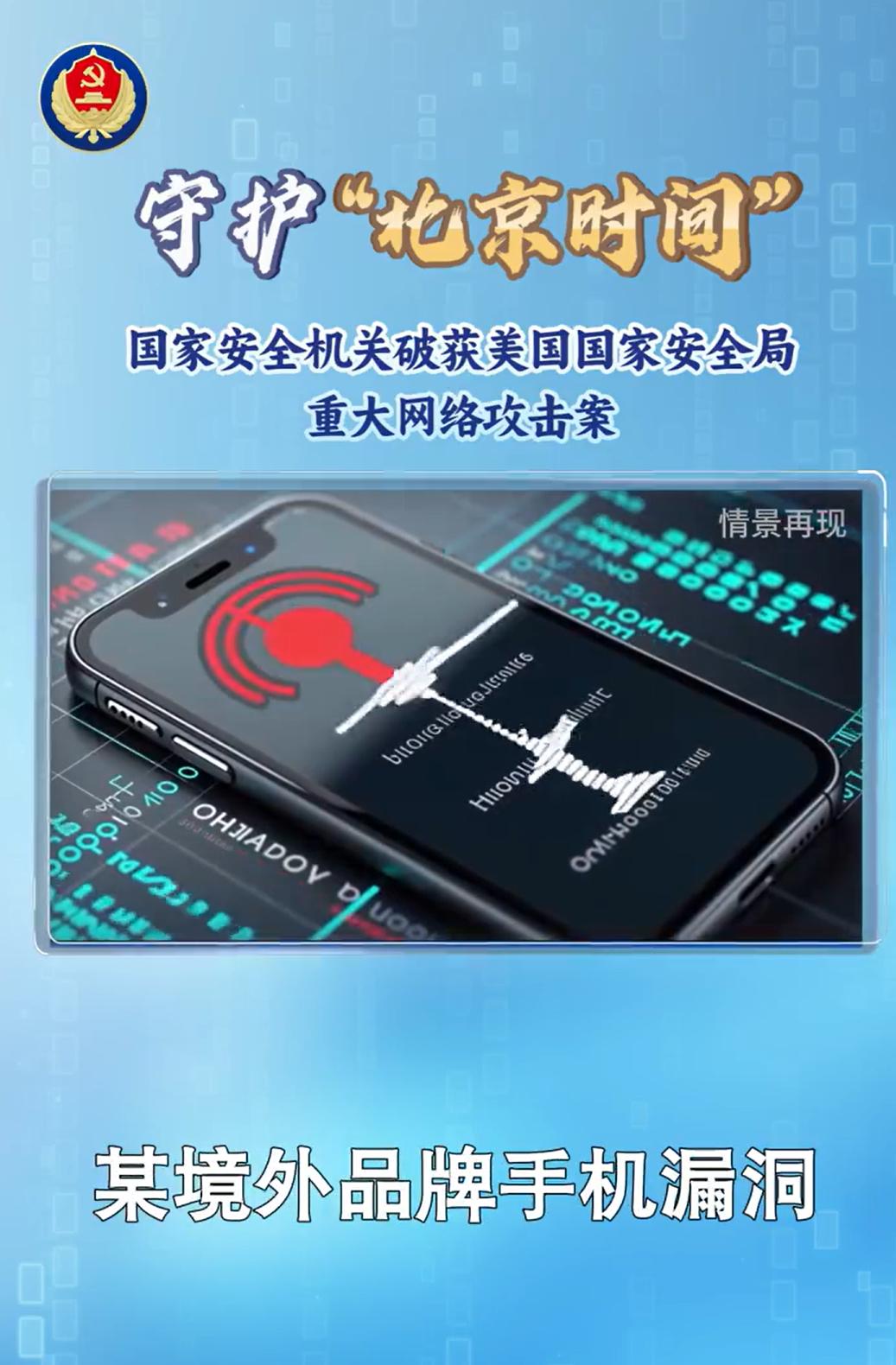

自从央视报道美国利用“外国某品牌手机”客户端获取密码攻击我国授时中心事件后,“某国外品牌手机”心慌了,撒粮推出新的一轮的造势,论调如出一辙!但是,无论你怎么吹嘘,都掩盖不了你们的安全隐患和潜伏的阴谋!! 这次的造势手段其实不难猜,无非是砸钱搞线下体验活动、在社交平台推“安全认证”话题,再拉着一些科技博主做所谓的“深度测评”,翻来覆去就是那几句“隐私保护升级”“数据本地存储”。可这些话真能让人信吗?稍微翻下这品牌的过往就知道,它可不是第一次在安全问题上“擦边”了。早几年就有用户反映,自己的位置信息、通话记录在未授权的情况下被后台获取,当时品牌给出的解释是“系统误操作”,可后续既没公开排查过程,也没给出具体的整改方案,这事最后就不了了之。 更值得琢磨的是,这次央视曝光的是“攻击我国授时中心”,这可不是普通的个人信息泄露。授时中心关系着金融、通信、交通等多个国计民生领域的时间同步,一旦被境外势力操控,后果不堪设想。按理说,面对这么严重的安全事件,品牌首先该做的是联合技术专家彻查客户端漏洞,向公众透明化整个事件的来龙去脉,而不是急着花钱“公关”。难道在它眼里,掩盖问题比解决问题更重要? 大家有没有想过,为什么这类国外品牌手机在进入不同国家市场时,安全标准总不一样?在一些欧美国家,它们会严格遵守当地的数据安全法规,甚至主动公开数据流转路径;可到了其他地区,却频频曝出安全隐患,整改态度也总是含糊其辞。这背后,是不是藏着“双重标准”?是不是默认某些地区的用户安全可以“让步”? 再说这次的“造势”,看似声势浩大,可仔细看内容,全是些模糊的技术名词堆砌,没有任何具体的技术参数支撑,也没有第三方权威机构的检测报告。就拿它强调的“密码保护升级”来说,到底升级了哪些算法?这些算法是否经过国际公认的安全认证?面对这些关键问题,品牌始终避而不答。反而一门心思放在营销上,试图用流量掩盖争议。 要知道,现在的手机早已不是简单的通讯工具,它承载着个人隐私、商业数据,甚至关联着国家信息安全。用户选择一款手机,看中的不仅是配置和体验,更重要的是安全感。如果一个品牌在安全问题上不能坦诚面对,总是用营销手段逃避责任,就算短期能靠造势挽回一些口碑,长期来看,也迟早会失去用户的信任。毕竟,安全感这东西,骗不了人,也装不出来。 信息安全从来都不是小事,它关乎每个人的权益,更关乎国家的安全稳定。对于国外品牌手机,我们不是要一味排斥,但必须保持警惕,不能因为品牌知名度高、营销做得好,就放松对安全问题的关注。而品牌方更应该明白,真正的口碑不是靠花钱造势得来的,而是靠实打实的安全保障、坦诚的态度积累的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表