转自:法治日报

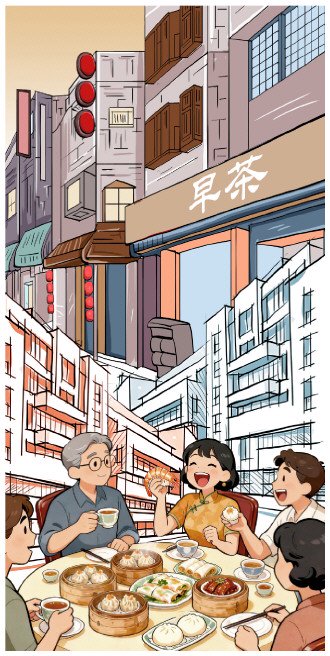

□本报记者邓君□本报通讯员刘玲玲晨光熹微,茶香氤氲。广东广州街巷深处,蒸笼腾起的热气与茶楼伙计的吆喝声交织成岭南独特的晨曲。一盅普洱,两碟虾饺烧麦,不仅是“老广”舌尖上的味觉记忆,更是承载城市历史与民俗风情的非物质文化遗产。2022年,俗称“早茶”的“广府饮茶习俗”被列入广东省第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录,这份扎根于广州城市血脉的饮食文化,如今迎来法治护航的“里程碑时刻”。9月29日,广州市人大常委会官网发布《广州早茶传承保护规定(草案修改稿·征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),向社会公开征求意见。《征求意见稿》以“保护+发展”为双翼,为“舌尖上的非遗”构建起全方位的法治保障体系,用制度力量守护市井烟火,用法治思维激活文化血脉,让岭南“早茶”历久弥新,让城市“留得住记忆,记得住乡愁”。

明确定义划边界

协同机制筑框架

长期以来,广州早茶文化深入人心。非遗保护的前提在于精准界定,《征求意见稿》第二条首次以法治语言为“广州早茶”正名,明确其“产生、发展并流行于广州地区,符合非物质文化遗产特征,以饮茶搭配广式点心为核心形式,融合岭南饮食文化、社交习俗与传统技艺,形成的具有独特地域标识性的饮食消费形态”。这一定义突破对饮食行为的表层描述,从“非遗属性”“文化内涵”“地域特征”三重维度,将早茶从日常习惯升级为兼具技艺价值、民俗价值与文化认同的城市符号,为后续保护工作奠定坚实的法理基础。除定义确权外,《征求意见稿》第三条明确构建“政府主导、部门协同、社会参与”的保护机制:市、区人民政府需将早茶传承保护纳入统筹规划,相关经费纳入财政预算;文化广电旅游部门牵头负责文化挖掘、遗产保护与宣传推广;市场监管、教育、商务、人社等部门按职责分工协同推进。这种机制将“零散推动”转为“系统推进”、权责清晰的制度框架,将有效避免“九龙治水”的治理困境,正是法治思维在非遗保护领域的具体实践,彰显系统治理的法治智慧。

破解消费痛点

守护公平本真

“茶位费几何?能否选茶?”“虾饺是否现制?”这些市民消费时的常见疑问,正是《征求意见稿》着力破解的核心痛点。《征求意见稿》聚焦“消费公平”与“技艺本真”双重价值,创新提出“价格明示”与“制作方式明示”机制,既保障消费者合法权益,又为传统工艺划定“匠心底线”,精准回应公众对餐饮消费知情权的关切。在价格规范层面,《征求意见稿》第七条明确要求,经营者需以“显著、清晰”方式,对茶位费、点心价格等所有收费项目明码标价,且菜单、价签、自助点餐应用程序等多渠道标价内容必须一致,从源头杜绝“隐性收费”“线上线下价格不一”等问题。针对争议多年的茶位费,《征求意见稿》特别规定:“经营者收取茶位费的,应当提供红茶、绿茶、普洱茶、菊花茶等供消费者选择,并做好相关茶饮服务。”“过去茶位费常是‘强买强卖’,现在通过立法赋予消费者选择权,让收费既透明又合理。”常与朋友喝早茶的市民李女士表示。在技艺规范层面,《征求意见稿》第八条首创“传统制作”与“非传统制作”分类标注要求,明确经营者需在菜单或其他显著位置区分两类早茶,并对“传统制作早茶”设定“从制成到食用时间一般不超过二十四小时”的时效标准,确保传统点心“新鲜现做”的核心特质,坚守粤菜“不时不食、现做现吃”的传统精髓。同时,《征求意见稿》鼓励经营者通过设立透明厨房、开放式操作间、视频监控展示或参观通道,直观呈现广式点心制作过程。“如果能亲眼看到师傅擀皮包虾饺,不仅吃得放心,还能感受传统技艺的魅力,这才是早茶该有的味道。”年轻消费者王女士对立法的期待,充满了公众对传统技艺的认同与期待。据悉,“双明示”机制将推动行业形成良性竞争格局。“立法倒逼商家诚信经营,让坚守传统工艺的门店获得更多市场认可,实现‘良币驱逐劣币’的正向循环。”在海珠区新港路经营食肆的黄先生表示,这种以制度修复市场信息不对称的做法,展现立法的技术智慧,为平衡传统与现代、公平与效率提供了清晰实践路径。

双轨并行促传承

制度刚性护匠心

“早茶的灵魂,一半在师傅的手艺,一半在背后的文化。”在荔湾区老字号茶楼喝早茶的炳叔,道出了早茶文化的核心价值。对此,《征求意见稿》以“人”为核心、以“文化”为纽带,构建“技艺传承+文化传播”双轨并行的保护生态,为早茶文化长远发展筑牢根基,为文脉注入法治活水。在传承发展维度,《征求意见稿》构建“技艺+文化”双重传承体系。技艺传承上,要求建立健全早茶师傅职业技能评价体系,组织开展星级认定活动并与国家职业技能等级认定相衔接,培育建设广州早茶大师工作室,推动职业院校开设相关专业,支持符合条件的从业者申报非遗代表性传承人,为技艺传承搭建“专业通道”,破解传统技艺“后继乏人”的困境。在文化传播上,《征求意见稿》明确文化广电旅游主管部门需支持挖掘早茶民俗资源、建立数字数据库,支持结合粤剧、粤曲等岭南艺术开展展演,开发旅游线路及早茶地图等,将广州早茶打造成“可品尝、可体验、可传播”的文化名片,让非遗看得见、摸得着。为守住行业匠心,《征求意见稿》创新推出“广州早茶经典店”评定机制:由市场监管部门联合商务、文旅部门委托行业协会实施评定,对获评单位授牌并实行动态管理;经典店须持续提供传统早茶,违规者将面临整改或摘牌处罚,未经评定不得擅自冠名。这种制度刚性倒逼品质坚守,为消费者甄别优质早茶门店提供“法治指南”。“‘经典店’,必然是行业标杆,也是消费者的‘放心指南’,能推动早茶行业向品牌化、标准化、高品质方向发展。”国庆中秋双节假期从北京到广州旅游、正在体验“饮早茶”的苏先生表示,“这能让我们外来客更方便找到地道的早茶。”从定义升维到规范创新,从技艺传承到文化传播,《征求意见稿》以法治为纲,为百年早茶文化勾勒清晰未来图景。这部充满“烟火气”的专项立法,既是对非物质文化遗产的郑重守护,又是对城市记忆、民生关切的深情回应。目前,《征求意见稿》正面向社会广泛征集民意,老茶客期盼“早茶味不变”,从业者呼唤“行业更规范”,年轻一代渴望“文化永流传”。据悉,公开征求意见是践行全过程人民民主的关键环节,期待通过集思广益,将《征求意见稿》打磨成一部“守得住传统、跟得上时代、行之有效的良法”,让法治护航下的广州早茶,持续散发岭南文化魅力。