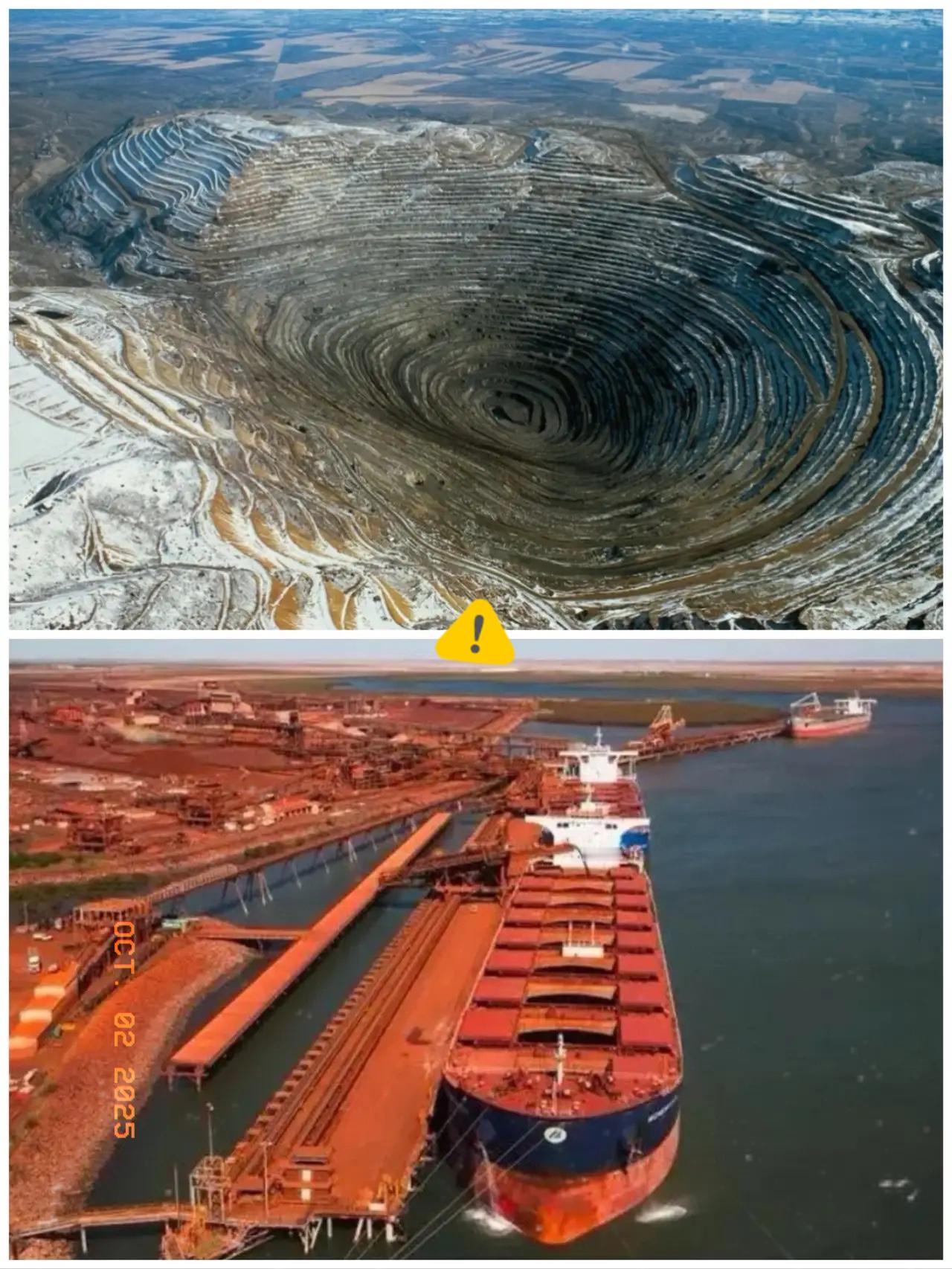

109美元,还是80美元? 澳矿今天,总得选一个 昨晚11点,中国矿产集团直接发了通知:9月30号之后,必和必拓的美元矿,一船都不要。 这家澳洲矿企还在死咬 109 美元的长协报价时,新加坡铁矿石现货价早跌到了 80 美元区间。期货市场更直白,单日跌幅直接撕穿了 “高价合理” 的假象。 就按这价差算笔账:每吨差 30 美元,中国钢企全年进口量摊下来,就是近 200 亿人民币的额外支出。这笔钱能盖 50 所三甲医院,能修 300 公里高铁,还能帮上百家中小钢企扛过钢材价格波动的难关。谁都不傻,没人愿意当这个 “冤大头”。 但比价格更让人在意的,是必和必拓藏在报价背后的 “垄断傲慢”。这么多年,全球铁矿石定价靠的是 “普氏指数”,听着挺专业,实际操作特别随意 — 每天打几个电话,问几家矿山、钢企的报价,取个中值就算数。 可这规则里全是猫腻:矿山私下串通抬价,普氏指数装作没看见;中国作为全球最大的铁矿石买家,却连定价的 “话语权” 都摸不着。单是这套 “伪市场化” 规则,中国钢企这些年就多花了超 7000 亿美元,相当于每年白扔出一个中型城市的 GDP。 更憋屈的是 “美元绑定”。必和必拓死活不松口人民币结算,可中国 85% 的铁矿石进口都得用美元付。去年人民币稍微波动了一下,有家大型钢企光汇兑损失就多掏了 6.4 亿美元。这哪是做买卖?分明是被美元捆着胳膊花钱。 但这次拒绝,中国早不是 “没退路” 的样子了。国外有新矿源盯着,国内有硬底气扛着,根本不怕断供。先看国外的 “替代牌”。几内亚的西芒杜铁矿,是全球最大的未开发铁矿,储量超百亿吨,还是中方控股。 现在项目收尾,年底就能投产,年产能 1 亿吨,成本能压到 60 美元以下 —— 比必和必拓的报价低了快一半,直接能替掉 20% 的澳矿进口。 巴西淡水河谷更机灵,早早就嗅到了风向。主动给中国钢企降了 3% 的价,近一半的对华交易都改用人民币结算。俄罗斯铁矿也没闲着,份额从 3% 飙到 8%,它的高品位矿石每吨能省 20 元加工费,一年下来,光这一项就能帮中国钢企省 200 亿。 国内的 “家底” 更厚。港口堆着 1.4 亿吨矿石,国储还有 1 亿吨,就算短期断供,也够扛一阵。鞍钢、河钢这些国内矿企也在加产能,自己挖的矿越来越多。 更关键的是,中国钢企的废钢回收率提到了 25%,电炉炼钢比例突破 15%— 简单说,就算少买进口矿,自己也能造足够的钢,不用再看别人脸色。 必和必拓的日子,这下彻底慌了。通知发出来当天,它的美股直接跌了 7%,力拓、FMG 这些同行也跟着跌了 4% 以上。澳元兑美元更惨,单日贬了 0.8%。 西澳州财政部门急得连夜算账:铁矿石均价每降 10 美元,州里就少赚 22 亿澳元。更麻烦的是它的库存 — 近 2000 万吨在途矿石,只能往日韩、印度转,还得折价 10%-15% 才有人要,等于白扔了几十亿。 但这事儿远不止 “买不买矿” 这么简单。海运市场已经乱了套:澳洲到中国的航线,远期运费溢价直接垮了;巴西航线却忙得不可开交,好望角型散货船的日租金波动范围扩大了一倍。 这背后其实是全球资源流向的 “大转弯”— 中国不再只盯着澳洲矿,而是把供应链铺到了巴西、几内亚、俄罗斯,从 “单源依赖” 变成了 “多线布局”。以前是澳洲矿 “说了算”,现在中国有了更多选择,格局早就变了。 最深刻的是 “规则之争”。中国要的从来不是临时降价,而是打破 “美元 + 普氏指数” 的垄断。现在上海期货交易所的人民币铁矿石期货,日均交易量突破 50 万手,越来越多国家认这个价;人民币结算比例从 2023 年的 5% 涨到现在的 35%,下一步还会更高。 就像原油贸易里的 “人民币 - 黄金” 模式,铁矿石也在走 “去美元化” 的路 — 以后买矿,不用再先换美元,用人民币就能结算。这才是真正的 “话语权”,是从 “被动接受规则” 到 “主动定规则” 的转变。 必和必拓其实早该明白:中国不是 “离不开澳矿”,而是之前没把 “替代方案” 摆到台面上。现在西芒杜铁矿要投产,巴西、俄罗斯主动让利,国内产能也上来了,它还抱着老一套的 “垄断思维”,注定要吃亏。