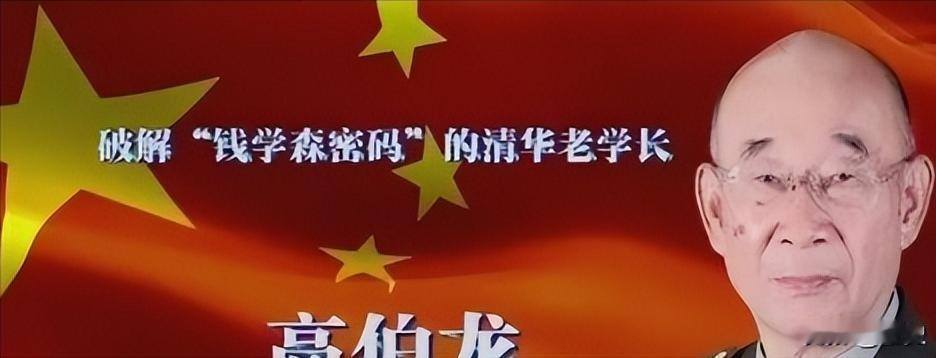

1971年,钱学森通过众多关系,在美国获得了激光陀螺的一些相关信息,送到国防科技大学,可那时人们都对这项技术知之甚少,也很少有人敢轻易尝试,这时一位任职教师决定尝试一番。[舔屏] 就在大家沉默的时候,47岁的高伯龙说了句:“我来试试。”这个决定让很多人觉得他疯了,高伯龙是理论物理出身,研究相对论的,跟光学导航八竿子打不着。 拿到资料后,高伯龙发现这两页纸写得极其简略,全是公式和符号,没有任何说明,他从爱因斯坦的相对论效应入手,一个公式一个公式往回推,用了一年半才搞清楚激光陀螺的工作原理,他把推导过程整理成讲义,这成了中国第一本激光陀螺教材。 理论明白了,接下来要做实验,可实验室在哪儿?高伯龙带着几个学生去火车站货场,捡回别人扔掉的大理石板,打磨平整后当光学平台,真空腔体买不起,就用废旧的照相机胶片筒改装,整个实验室搭在一间漏风的木板房里,冬天冻得手僵,夏天热得中暑。 最大的难关是镀膜,激光陀螺需要高反射率的镜面,膜层厚度误差不能超过0.1纳米,相当于头发丝直径的五十万分之一,没有精密设备,高伯龙就用手电筒照镜面,凭肉眼判断反射效果,为了观察膜层质量,他经常把脸贴在显微镜上,一看就是几个小时,鼻梁上磨出了老茧。 1984年,第一台样机做出来了,消息传出去,质疑的声音比祝贺的还多,有位专家当面说:“美国1978年就放弃这个技术路线了,改做光纤陀螺,你这是走回头路。”高伯龙回答得很平静:“美国放弃不代表它不行,可能只是不适合他们的工业体系。” 他继续改进设计,把单频方案改成四频差动,这样能降低对加工精度的要求,更适合中国当时的制造能力,又用了十年,1994年工程样机通过验收,精度达到0.001度每小时,这意味着连续工作一百年,误差不超过一秒,那年高伯龙70岁,头发全白了。 这套系统很快装上了辽宁舰,航母甲板在海上会随波浪微微晃动,幅度只有零点几度,但对舰载机起降来说是致命的,32个激光陀螺组成的姿态测量系统,能实时监测甲板的细微变化,为飞行员提供精确的降落数据,某型导弹装备这套系统后,海军靶场打出了历史上第一次“十发十中”的成绩。 直到现在,中国仍是全球唯一把平面四频激光陀螺用在实战武器上的国家,这套系统成本只有进口产品的十分之一,性能还更稳定。 高伯龙这辈子没有自己的办公室,一件工作背心穿了十几年,喝水的瓷杯缺了口也不舍得换,2017年住院期间,他拒绝打留置针,说怕手肿了没法用手机回复学生的技术问题。 去世前一天,他还在病床上看最新一代陀螺的设计图纸,用颤抖的手写下:“膜层参数再调0.05试试。”那天傍晚,一颗装载国产激光陀螺的北斗卫星从医院上空飞过,定位精度锁定在0.0001度。 这项技术现在不仅用于军事,还推动了超精密加工、卫星定轨、地质勘探等多个领域的发展,从两页看不懂的笔记,到支撑国家安全的核心装备,高伯龙用了46年。 他不是天才,没留过学,甚至不是这个专业出身,他只是在国家需要的时候,愿意把一件事从零开始做到极致,这大概就是那代科学家最朴素的信念:国家需要,我就去做。 网友热评: “看到高院士穿着5块钱背心搞科研,我眼泪唰地就下来了!这才是真正的科学家,这才是大国脊梁!” “四频差动方案直接让中国弯道超车,高老这波操作太秀了!美国都放弃的技术,硬是被他啃下来了!” “实验室里下面条、用胶片筒当真空腔,这条件也太苦了!换我可能早放弃了,高老却坚持了半辈子。” “辽宁舰用上他的陀螺,导弹百发百中!这才是真正的‘无形战神’,比流量明星牛多了!” 如果让你用一句话致敬高伯龙院士,你会说什么?你身边有像他这样‘较真到骨子里’的人吗? 信源:央视网

![你还真别说,完美符合网上吹嘘的“日料优点”。[点赞]](http://image.uczzd.cn/13543428834663270168.jpg?id=0)

yuan

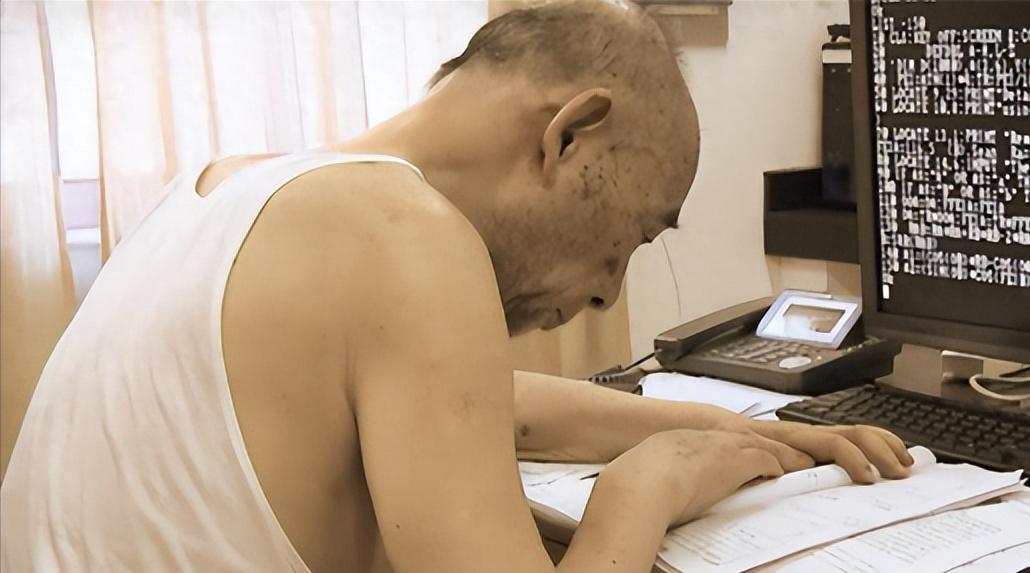

中国不乏天才,奈何许多天才利欲过重而为他国为、为外族用。高院士区别之处和可敬之处是为祖国为、为中华民族献!