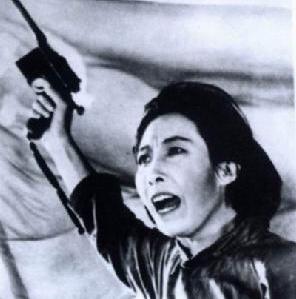

700伏电流穿过赵一曼的身体,她的乳头已经炭化龟裂,日军医官却还在注射兴奋剂。这是在1936年8月2日哈尔滨警务厅地下刑讯室令人发指的一幕,这不是刑讯逼供,而是精心设计的虐杀仪式。 赵一曼并不是一开始就叫这个名字,她原名李一超,出生在一个富裕家庭,她有机会过上完全不同的人生。她自幼接受新式教育,后负笈东渡,前往日本求学。在那片异域之地,她邂逅先进思想,深受其感召,毅然投身于中国共产党领导的革命事业中,开启了别样的人生征程。 很多人会以为她的革命之路是激情驱动的短暂选择,但实际上她的抗日信念是长时间思考和实践的结果。 她并非一时冲动,而是一个深思熟虑的、有着清晰目标的人物。这一点从她被捕后表现出的坚韧态度就可以看出。她了解自己面临的命运,却依然选择不妥协,这种选择不是情绪化的,而是理性而坚定的。 赵一曼被捕后,日军并没有急于杀她,而是对她进行了极其残忍的折磨,目的很明确:获取东北抗联的核心情报。 很多人可能会好奇,为什么一位女性会遭受如此严酷的对待?原因其实很简单,她不是一个普通的“传话人”或者外围人员,而是直接参与组织和指挥抗日行动的核心成员。 她的存在对日军来说是一种威胁,这种威胁不仅仅来自她所掌握的信息,更来自她代表的精神象征。当赵一曼被俘后,日军一方面希望通过她撬开抗联的组织结构,另一方面,也想用公开的暴力和羞辱来打压中国人民的抗日意志。 在这种背景下,酷刑就不仅仅是手段,而是一种政治工具。电击、烧灼、药物注射,这些并非临时起意的“刑讯”,而是系统性的“人体实验”,背后其实反映出当时日本军政机构在对待“敌对分子”上的一种冷酷逻辑。 他们不是为了获得具体的供词而施刑,而是将肉体摧毁过程本身当成了一种象征性的胜利仪式。 赵一曼在这种环境下依然保持沉默,甚至被迫在极度痛苦中维持清醒,这不是常人可以想象的坚持。她没有留下“慷慨赴死”的话语,也没有“血书传世”的戏剧性举动,但正是这种沉默,成为了最有力量的反抗。 赵一曼之死并未阻止抗联的行动,反而成为东北抗战精神的象征。在她被害后,其事迹逐渐被同伴传出,成为鼓舞士气的重要材料。 尽管日军一度试图封锁消息,甚至将她的遗体秘密处理,但历史从未遗忘她。今天我们所知的赵一曼形象,很多来自于战后整理的资料和口述历史。 对于今天的我们来说,谈赵一曼不仅仅是出于纪念,更是一次对历史的反思。在当今这个信息极度发达的时代,很多人对抗战历史的了解停留在“课本印象”阶段,忽略了其中的复杂性和人物的多面性。 赵一曼不是一个被动的“弱女子”,她是一个有思想、有策略、有行动能力的坚定战士。她之所以值得我们记住,不是因为她被虐杀的惨烈,而是她在惨烈中展现出的那种不屈不挠的意志。 所以,当我们再次提起赵一曼,不妨少一点“烈士塑像”的距离感,多一点“人”的理解。她不是天降的英雄,而是从我们中间走出来的人。她的选择,她的坚持,她的牺牲,不是用来感动的,而是值得我们思考的。 素材来源:赵一曼:一个英雄名字背后的三重人生 2025-08-18 01:33·央视新闻

风雨

鬼子应该灭族,壕无人性!