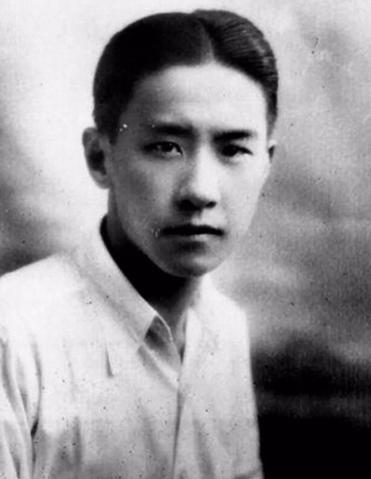

1907年,72岁慈禧看上袁世凯的17岁儿子袁克文。她问袁世凯愿不愿意把儿子留给叶赫那拉家,袁世凯吓得冷汗直流,他故作无意的抹去额头汗珠赶紧扯谎说他儿已有婚配 1916 年袁世凯的葬礼上,次子袁克文手捧一个雕花木盒,神色凝重地跟在送葬队伍中。 这个木盒既非金银珠宝,也非权力信物,而是当年他生母金氏从朝鲜带来的陪嫁 —— 里面装着一套朝鲜传统刺绣和一封从未寄出的家书。 直到多年后,木盒里的家书才被公开,人们才知晓:1907 年慈禧欲招袁克文为婿时,袁世凯的谎言背后,不仅藏着对权力的忌惮,更藏着一个朝鲜女子跨越国界的悲苦命运。 1885 年,朝鲜汉城的驿馆内,26 岁的袁世凯正接过朝鲜国王李熙的 “赐妾” 文书。 当时他刚平定 “甲申政变”,李熙为巩固与清朝的关系,特意从贵族金氏家族挑选了 16 岁的金氏,连同三名陪嫁丫鬟一同赠予袁世凯。 据袁世凯驻朝期间的外交密函记载(现藏于中国第一历史档案馆),李熙曾私下对袁世凯说:“金氏乃吾国贤女,望大人善待,此亦两国交好之证。” 可袁世凯当时并未在意这句话的分量,只将金氏视为外交馈赠,甚至在给清廷的奏折中,只字未提纳朝鲜女子为妾的事 —— 他深知清廷 “驻外官员不得私纳外藩女子” 的禁令,一旦曝光,刚起步的仕途将毁于一旦。 金氏到袁世凯身边后,日子过得并不如意。 她带来的这套刺绣,本是朝鲜女子出嫁时的 “续命绣”,每一针都寄托着对家庭的思念,可在袁家,她连展示的机会都没有。 袁世凯为掩人耳目,对外宣称金氏是 “远房亲戚家的丫鬟”,甚至禁止她讲朝鲜语、穿朝鲜服饰。 1890 年袁克文出生后,袁世凯更是直接将孩子过继给大姨太沈氏 —— 沈氏早年曾在袁世凯落魄时资助过他,虽出身青楼却深得信任,让沈氏当 “生母”,既能掩盖金氏的身份,又能彰显自己 “不忘旧恩”。 金氏悲痛欲绝,写下那封家书,想托人寄回朝鲜,却因袁世凯的严密监视,最终只能藏在木盒中,成为永远的遗憾。 1907 年清宫中秋宴席的风波,金氏虽未在场,却成了间接的 “受害者”。 当时慈禧看中袁克文,提出联姻,袁世凯表面以 “儿子已婚” 推脱,实则连夜派人将金氏送到天津的别院软禁 —— 他怕慈禧派人调查时,金氏的存在暴露袁克文的朝鲜族血脉。 据当时清廷官员那桐的私人日记记载:“袁项城(袁世凯)近日神色慌张,府中似有异动,闻其将一朝鲜女子送往天津,不知何故。” 直到袁克文与张家女儿的婚礼结束,金氏才被接回袁家,却依旧不能与儿子相认,只能隔着屏风远远看着袁克文与沈氏亲近。 袁克文其实早已知晓身世。 10 岁那年,他在沈氏的梳妆盒里发现了金氏的刺绣,又从老仆口中得知真相,从此对父亲的欺骗心生不满。 1907 年赐婚风波后,他更是故意放纵自己,流连于秦楼楚馆,以此反抗父亲的控制。 1916 年袁世凯去世后,袁克文第一时间找到那个木盒,将金氏的家书和刺绣珍藏起来,还特意前往天津的别院,将金氏接到身边奉养。 据袁克文的好友张伯驹回忆:“克文常对我言,此生最愧对者,乃生母金氏,未能让她堂堂正正认祖归宗。” 金氏的晚年还算安稳,袁克文为她请了朝鲜厨师,教她读汉诗,还时常陪她下棋。 1931 年金氏去世前,拉着袁克文的手说:“吾儿无需愧疚,能得你奉养,已无遗憾,只是那封家书,若有机会,望能焚于吾故土。” 袁克文含泪答应,却因战乱未能如愿,最终只能将家书与金氏的骨灰一同安葬。 如今,那个雕花木盒收藏在河南项城的袁世凯故居纪念馆,里面的刺绣和家书经过修复,成了馆内的 “镇馆之宝”。 袁克文的诗词手稿在拍卖市场上屡创高价,其中一首《思母》诗写道:“绣线千丝系故园,家书未寄泪先干。 可怜血脉藏深恨,半世浮沉愧膝前。” 袁家后人中,有人专门研究中朝文化交流史,还曾前往朝鲜金氏家族的故乡寻访,试图还原那段被掩盖的历史。 这场跨越百年的血脉秘辛,终究随着木盒的公开,得以重见天日,而金氏那封未寄出的家书,也成了封建时代权力博弈下,个体命运悲苦的最佳见证。 信息来源:《名士风流袁克文》