张锡纯强调,此汤是兼顾元气、相火、真阴三方面的全面调补!

在传统中医里,经常会遇到一些因元气不足、下焦虚寒而出现的身体问题。所谓“下焦”,就是指人体腰以下的部分,和肾脏功能密切相关。《内经》里有句话:“肾者,作强之官。”意思就是肾是让身体保持强健有力的重要根本。如果肾气虚弱,不仅腰膝容易酸软,还可能在清晨容易出现腹泻,甚至伴随全身怕冷、精神疲惫等情况。这类症候往往和相火衰微、脾胃运化不足有关。著名医家张锡纯针对这类问题,创立了“敦复汤”,通过补充下焦元气、恢复相火生机,改善虚寒带来的各种症状,留下了颇具代表性的医案和经验。

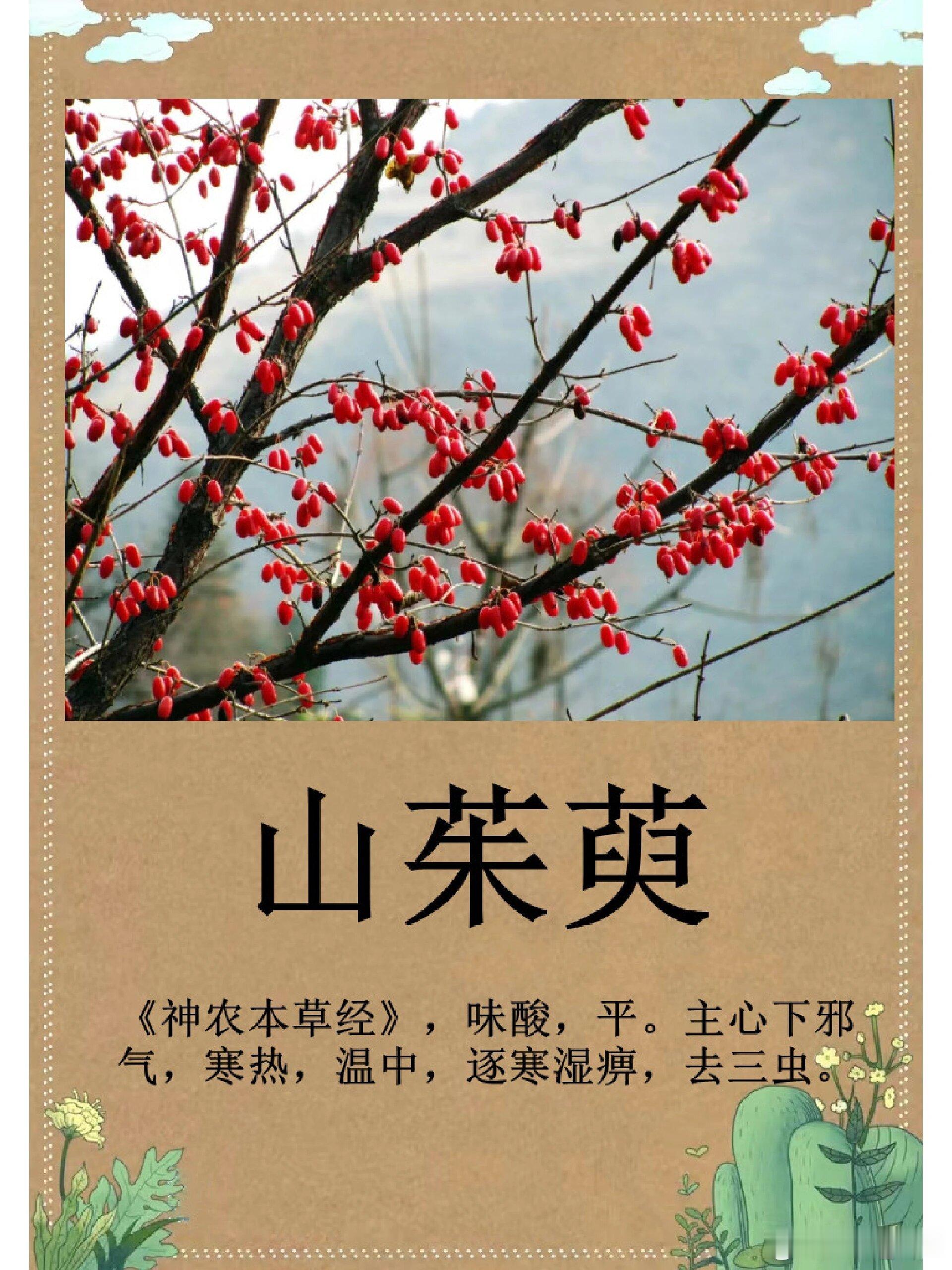

敦复汤的配方非常讲究。张锡纯在方中用人参为君,意在大补元气;再配合乌附子,直接温补下焦阳气;同时加入山药,既滋养脾胃,又能护住肾阴,保持阴阳平衡;补骨脂和核桃仁合用,专门补火助阳、填精益肾;再以萸肉收敛固涩,茯苓健脾利水,鸡内金则帮助脾胃运化,使药效在下焦停留更久。这样的配伍,温补而不燥,调和而不腻。张锡纯在医案中反复强调,敦复汤并不是单纯的补阳之方,而是兼顾元气、相火、真阴三方面的全面调补。

那么,为什么下焦常常怕冷?很多人觉得既然相火生于下焦,那应该是温热的才对。张锡纯在论述中专门解释过,他用火柴来做比喻。火柴本身带着火性,但放在手里并不觉得热,只有在摩擦之后才会点燃,产生火焰和热力。相火也是一样,起源于命门时只是微弱的气息,要通过运行到经络,与身体互动,才会表现出热能。下焦是相火的起点,这时候火力还很微弱,所以反而容易感觉到寒冷。这个解释形象而生动,帮助后人更好地理解了相火与下焦虚寒的关系。

换句话说,下焦的相火就像是水里的一点元阳,是阴中之火。它的特性不像平常的火那样直接炽热,而更类似于电能。张锡纯还以电的例子来说明:电无处不在,但只有在碰撞摩擦时才会显现出电光。人的相火同样如此,必须依靠元气推动,经络运行,才能产生温养的效果。因此,补相火不能单纯依靠温热药物,而要同时扶助肾中元气。张锡纯在医案中屡屡强调这一点——元气强盛,相火运行顺畅,身体自然温暖有力。

正因为这样,敦复汤的设计才显得独具匠心。人参补气为主,萸肉、茯苓帮助药力收敛到下焦,不让补的力量外泄;乌附子、补骨脂这些纯阳药直达下焦,迅速点燃相火;核桃仁温润厚养肾脏,是火力持续的根基。更妙的是,附子配人参,就是经典的“参附汤”,被誉为回阳救逆的神方;补骨脂配核桃仁,就是“青蛾丸”,专门帮助相火旺盛。核桃仁属木,补骨脂属火,两者搭配,正好体现木火相生的道理。张锡纯在方解中指出,这些配伍是他多年临床经验的总结,既能立竿见影,又能兼顾持久。

当然,补阳之药若用得过多,也可能会损伤阴液。为此,方中专门加入了山药。山药质地黏稠,能够滋养真阴,同时固护下焦气化。这样一来,就避免了久用温热之品对身体造成偏颇。鸡内金则像一个协调者,不仅帮助脾胃把补药更好地消化吸收,还能让药效在下焦停留更久,从而增强整体疗效。张锡纯强调,正因为有这些配伍的调和,敦复汤才真正成为温而不燥、补而不腻的佳方,体现了他“阴阳互补、刚柔并济”的治学思路。

张锡纯叶提出了一个独特的观点:其实君火的作用比相火更大。

相火确实主生育,能维持下焦的机能,而君火则与脾胃息息相关,是饮食消化的关键力量。君火发自心中,是阳中之火,它的热能能够下降到脾胃,帮助消化运化。如果君火虚衰,消化就立刻减弱,人就容易食欲差、消化不良;反之,如果君火旺盛,即便相火不足,一个人依然能多饮多食,甚至长寿康健。

在他的诊治过程中,遇到过不少君火虚衰的病人。这类人往往表现为饮食量少,尤其爱喝冷饮,结果脾胃受损,出现积滞和不适。

张锡纯认为,这时候并不能一味用寒凉去清,而要用辛温、升散、补益的办法来激发心火,让它下行温暖脾胃。他因此创立了“理饮汤”,就是针对这类问题的代表方剂。

在医案中,他举过一位二十余岁的年轻患者,平时嗜睡成性,甚至在吃饭、活动时也会突然昏倒鼾睡。诊其脉象,两尺洪滑有力,他断定是肾经偏热,而心火不足,导致气机不调。于是他采用清降之法,让热有所泄,果然数剂见效。这说明,在临床中不能固守成见:心脏并非一概都怕热,有时反而需要温补;肾脏虽多惧寒,却也可能需要清泻。张锡纯强调,医生要因人而异、因证施治,才不会误人病情。

张锡纯为了进一步阐释心火的作用,还提出了一个颇有意思的个人体验。

他自述体质素来强壮,心火较旺,但相火偏弱,因此饮食不忌寒凉,却非常怕久坐冰凉之地。为缓解这种情况,他长期服用少量生硫黄,发现能增强下元的温暖,效果明显。然而后来他在研读道家典籍时,发现有一种“默运心火下行,与肾气相交”的方法。起初他将信将疑,但反复体会后,惊喜地发现确实有用。只要在呼吸之间暗暗运心火下降,与肾气会合,不仅下元温暖,而且精神状态大大改善,从此甚至不再需要服用硫黄。这一段自我实验,张锡纯记载得十分详尽,也让后人看到他不只是书斋中的学者,更是不断以自身为例去探索生命规律的医者。

他还进一步追溯古籍的记载。

《崔公入药镜》有“先天气,后天气,得之者,常似醉”的说法,《抱朴子·大丹问答篇》里则有“意双则和,和则增寿”的论述,张锡纯通过比对,认为这些其实都暗合“心肾相交”的法门。《内经·四气调神论》中所说的“使志若伏若匿,若有私意,若已有得”,在他看来,也是这类修持方法的根源。他强调,运心火下降与肾气相会,并非刻意为之,而要在呼吸自然之间,带着若有若无的意念。若能如此,便能真正让心与肾、神与气融为一体。这种理解,把中医的理论、道家的修养与个人临床体验结合在了一起,显得非常独到。

在具体的运用上,张锡纯有一套自己的体会。他认为传统道家常说“呼升吸降”,其实容易让人陷入拘泥的迹象。他通过自身实验,发现“吸升呼降”才更符合自然。呼气外出时,心中的元神要收敛下行,与肾气会合,而不要随着呼气外泄。与此同时,肾气在呼气时本来就有上升的趋势,只要稍加引导,就能与心神在中途相遇,形成交感。这样一来,心与肾之间产生了互动,也就是所谓“意双则和”。他指出,这种方法虽然神妙,但不可过度,否则容易让热力过盛,反而伤身。只有在清心寡欲、涵养真水真火的前提下,才能获得真正的益处。

从这些论述可以看到,张锡纯不仅重视药物治疗,也非常注重生命本身的调养和实践。他认为,心火并不是一味需要压制的东西,而是人体消化和生命活力的重要根源。很多人错误地以为“心怕热”,于是用药时偏重寒凉,结果反而伤了本来不足的君火。

正如他所说,临证最怕拘泥成见,一味按照书本行事。只有结合病人的体质、脉象和表现,灵活调整,才能真正解决问题。他的这些观点,既来自古籍的启发,也来自医案的验证,更有他个人修炼的体悟,因此显得格外可信。