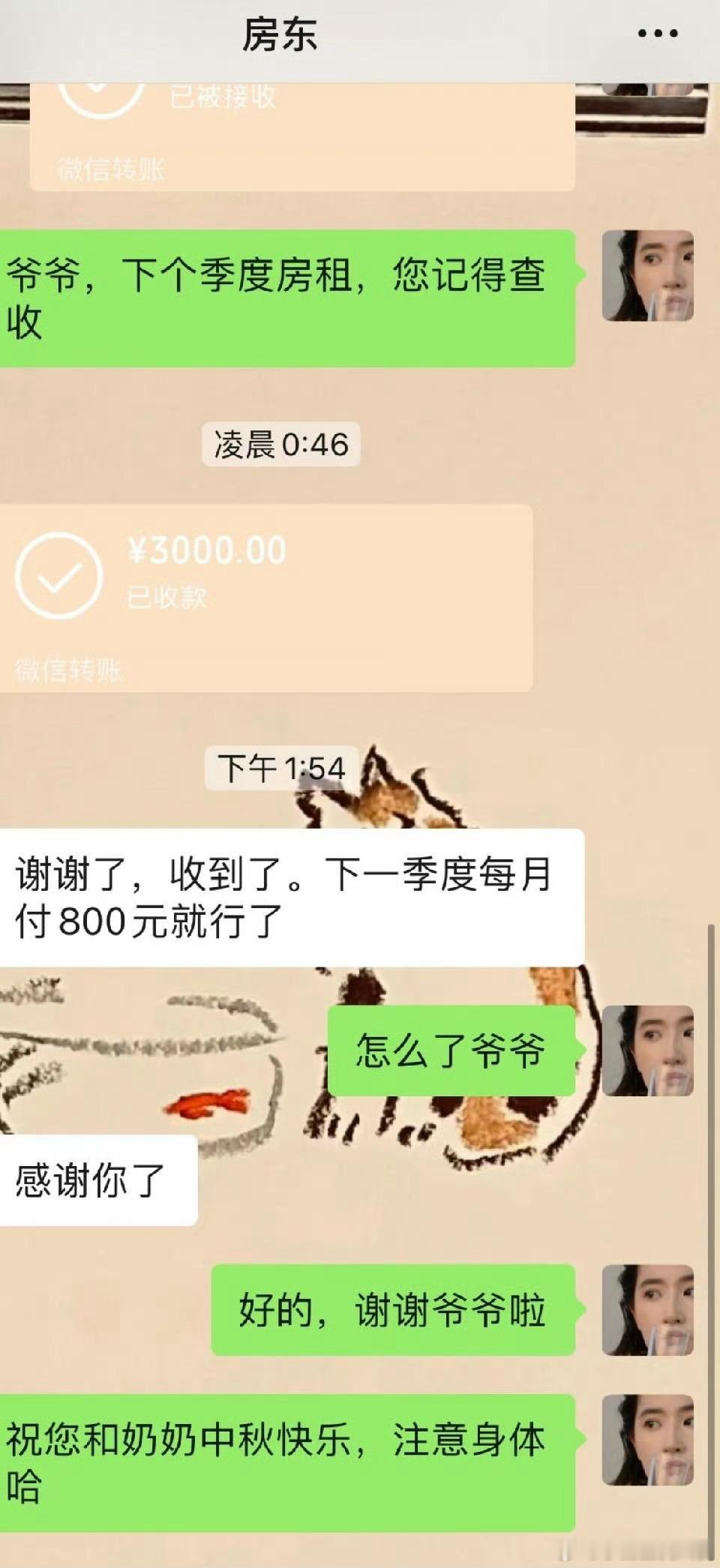

安徽合肥,女子租房开饭店,租了八年,房东每年“违约”给她降租,合同签的是每天租金逐曾,而房东却给女子逐渐降,女子说对自己就像对自己的孩子一样 女子在2019年的时候就想做点生意,而刚好看上了房东的这个房子,两人就谈了租房合同,房东也是一个爽快人,更是一个不差钱的住,合同是签了,但是房东没按合同来 女子叫王芳,现在提起房东刘大爷,还会忍不住红眼眶。2019年她找刘大爷谈租房时,手里攥着仅有的5万块积蓄,连说话都带着颤——那会儿她刚从工厂辞职,想给上小学的儿子挣点学费,看中的是刘大爷家临街的小门面,适合开家常菜馆。第一次见面,刘大爷看她抱着一摞成本核算表,算到租金时反复抠着计算器,就主动问:“姑娘,你心里能承受的租金,最多多少?”王芳小声说“每天130块”,比合同里写的“每天150块逐增”少了20,没成想刘大爷直接拍板:“就按你说的来,以后要是生意不好,咱再商量。” 这话可不是随口说说。2020年疫情来的时候,王芳的“芳姐小馆”封了28天,解封后她看着空荡荡的店面,蹲在门口哭,刘大爷遛弯路过,递过来一杯热豆浆:“别哭,这个月租金我免了,你先把员工工资发了,店保住比啥都强。”后来王芳要补租金,刘大爷却摆手:“我退休工资够花,你这店是给街坊邻居做饭的,不能让你倒了。”从那以后,刘大爷每年都“违约”——合同写着逐年涨5块,他反倒每年降5块,到现在每天租金只剩120块,比八年前还低。 刘大爷的“不差钱”,背后藏着自己的故事。他退休前是国企食堂的厨师,老伴走得早,儿子在上海工作,家里就他一个人。王芳开馆后,每天早上备菜时,刘大爷会拎着自己种的青菜过来,有时是一把小葱,有时是几个番茄,说“自家种的没农药,给你添个菜”;逢年过节王芳关店回家,刘大爷会帮她看着店面,还会把街坊邻居寄存的快递搬到屋里,怕淋雨。有次王芳儿子发烧,她走不开,还是刘大爷骑着电动车送孩子去的医院,回来时身上还沾着孩子的呕吐物,却笑着说“没事,我年轻时也带过娃”。 王芳也把刘大爷当成家人。知道刘大爷有风湿,每到冬天她会提前买好艾草贴,偷偷放在他门口;过年回乡下,会带一大罐自己做的酱肉,说“比超市买的香,您配粥吃”;去年刘大爷卫生间水管坏了,王芳喊来做水电的亲戚,忙活一下午修好,一分钱没收。有次街坊打趣刘大爷“你这哪是收租,明明是养闺女”,刘大爷笑着说:“我看着她从手忙脚乱的新手,到现在能把小馆经营得红红火火,就像看着自家闺女出息一样,哪忍心多要她钱?” 现在“芳姐小馆”成了附近的网红店,每天饭点都坐满客人,王芳却从没涨过菜价,她说“刘大爷对我实在,我也得对街坊实在”。有人问她“万一刘大爷以后要涨租怎么办”,王芳笃定地说:“就算涨,我也认,这么多年他帮我的,早不是这点租金能还的。”其实刘大爷早跟儿子说好了,以后这房子要是拆迁,优先给王芳留个新门面,“她是个踏实人,值得帮”。 这哪是简单的租房关系?是两个陌生人,靠着一点一点的善意,处成了家人。现在很多人觉得“合同才是保障”,可刘大爷和王芳的故事却告诉我们,人与人之间的信任和体谅,比冰冷的条款更暖。那些“违约”的降租,不是没规矩,是藏在心里的柔软——知道你难,就多让你一步;知道你好,就多帮你一把。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。