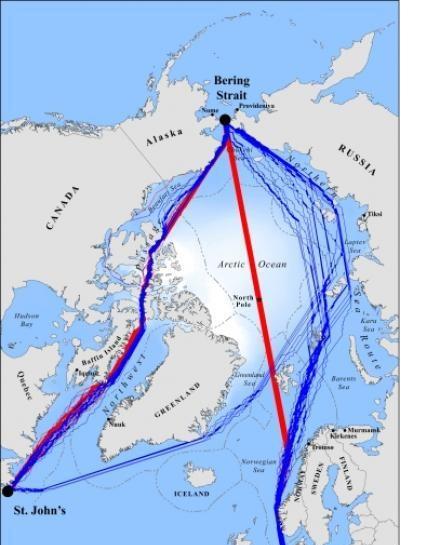

中国货轮首次试航北极航线,这条航线的价值到底有多大?其实,这条避开世界主要国家的航线更多的是权宜之计,并非长期战略选择。 9月20日,中国一艘名为“北极先锋号”的货轮从宁波舟山港起航,首次尝试走北极航道。 这趟航行计划只需18天便能抵达欧洲,比绕苏伊士的老路快出近两周,光是燃料一项便能省下上百万美元。 对任何一家航运公司来说,这都是足够心动的数字。但当大家为这条“捷径”喝彩时,却有人意识到,这趟航程并没那么简单。 北极航道并不是完全自由的水域,其中约有四成航段属于俄罗斯专属经济区。 要通过这里,必须向对方申请许可,还得使用他们的破冰船和导航体系,这自然少不了额外开销。 加拿大也在部分水域声称享有主权。这意味着,如果走北极航道,船只其实是在别人的规则里航行,其主动权并不掌握在自己手里。 中俄之间因为这一点建立了合作,中国能提供资金与稳定货量,俄罗斯则用强大的破冰船队和港口设施作保障。 表面上看,这是互利共赢,但其中潜藏的风险也格外明显。尤其在俄乌冲突的大背景下,过度依赖俄罗斯的路线很可能把自己置于被动。 这就像是把货物交给一个掌握了钥匙的房东,房门虽然能打开,但想什么时候进去出来,却不再由自己说了算。 相比之下,人类历史上真正有生命力的航线,往往是那些能把不同国家与地区串联在一起的通道。 丝绸之路留下名声,不是因为它有多快,而是靠它推动了文明交流;苏伊士运河一通,直接改变了亚洲与欧洲之间的商贸格局。 人们选择这些通道,并不是只为运货,而是因为它们能沿途带动更多城市繁荣。反观北极航线,它几乎就是一条孤单的直线,不停靠、不交流,像是一条冷冷清清的走廊。 可现实是,之所以要冒险去试航北极航道,原因来自另一重压力。今年波兰突然以安全为由,强行中断中欧班列的运行,甚至提高过境费用。 这一突发事件让中国和欧洲之间的陆路运输受阻,也提醒了大家:单一通道一旦遇到紧张局势,就有可能被轻易卡住脖子。 北极航线此时出现,更像是为了应急而开辟出来的替代方案,而不是早有准备的长远布局。 除了政治层面的限制,自然条件同样棘手。北极冰层即便在夏季也并不完全融化,商船要通行离不开破冰船的护航,高冰级船舶的建造和运营成本远比普通货轮高得多。 目前的情况是,即便借助俄罗斯最先进的核动力破冰船,真正能安全行驶的时间也只有半年左右。 要想做到全年无阻,还需要更先进的技术和大量投资。与此同时,航运频繁进入北极还会破坏本已脆弱的生态环境,这一隐忧早已引发争议。 一条航线不仅仅是运输工具,它更代表一个国家对外沟通的方式。北极航道给了我们节省时间和成本的希望,却绕开了很多原本存在的多元交流。 它没有像丝绸之路那样,把一个个不同的国家联系起来,而更像是一条孤零零的逃避路线。它的出现具有备份意义,但暂时还难以成为主流。 在如今的国际贸易中,拼的早已不再只是速度和距离,更重要的是连接的广度和稳定度。 北极航线或许会在未来继续发展下去,但它更多时候是一道备用选择,而真正能推动全球互通和繁荣的,仍旧是那些热闹而开放的通道。