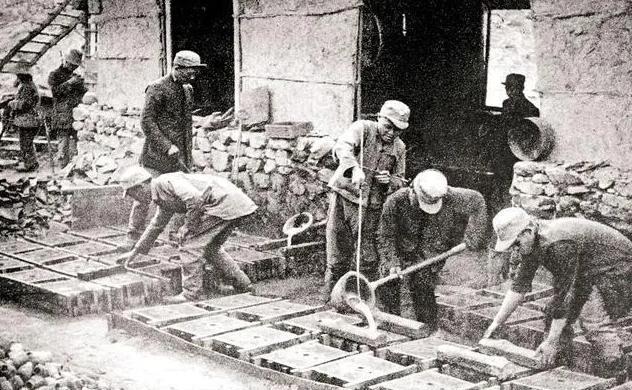

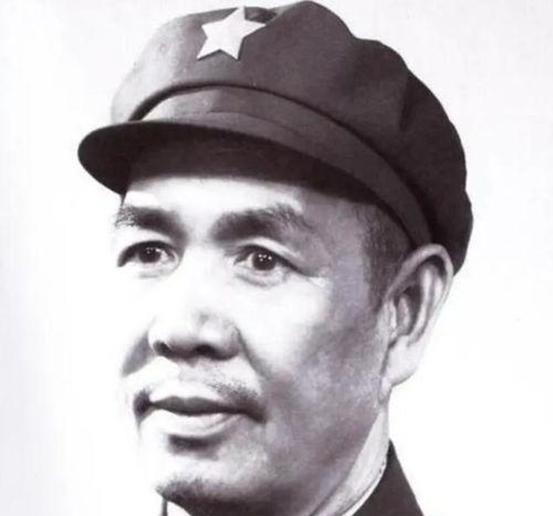

[太阳]1983年,开国少将蔡永回到了永城六区僖山乡郭楼,在这里,他找到了寻找多年的救命恩人,此时的恩人已经年过六旬! (参考资料:2012-07-09 现代快报——传奇将军蔡永:伏击U-2高空侦察机活捉飞行员) 蔡永将军留给世人的文字,只有薄薄两篇回忆录,儿子蔡明元觉得父亲的一生堪称“传奇”,但没能为他整理口述史,成了最大的遗憾。 可也正是这两扇小窗,让我们得以窥见一位开国少将的铁血功勋背后,那贯穿始终的三重“幸存考验”,他的故事,无关神话,只关乎一个普通人如何在绝境中活下来,并变得更强。 蔡永的革命之路,起点是血海深仇,父亲蔡金祥、二叔蔡维祥先后为革命牺牲,家族的存续都成了问题,“报仇”这个最原始的念头,驱动着年仅12岁的他毅然加入了红军,这份带着复仇火焰的意志,很快就在长征的熔炉里被反复捶打。 15岁的少年如何走完两万五千里?他后来笑着对儿子说,走不动了,就拉着马尾巴前进,这句轻描淡写的话,背后是疟疾发作时被绑在树上休息、草鞋磨破后光脚踩在尖石上的锥心之痛。 从10岁当上儿童团长,到1932年入党,他的幸存意志,早已从个人恩怨,升华为一种坚定的集体信仰。 他的第一篇回忆录,讲的是1940年那场惊心动魄的“永萧事变”,这比任何正面战场都凶险,因为敌人来自内部,作为团政委的他和五十多名干部被叛徒出卖,沦为阶下囚。 绝境之中,蔡永没有等死,他联合战友,策划了一场堪称经典的突围:佯装解手夺枪、点燃麦秸制造浓烟,最后以划亮的火柴为信号,冲出生天。 幸存是有代价的,一颗子弹击中了他的头部右侧,他的命,是永城郭楼村的郭相山父女给的。 老人和她18岁的女儿郭瑞兰,把他藏在麦秸堆下,面对叛军用刺刀一遍遍捅刺搜查,也未曾暴露,这份恩情,蔡永记了一辈子,1983年,他为写回忆录重返故地,找到了早已年过花甲的郭瑞兰,此后联系不断。 如果说“永萧事变”考验的是人性与信任,那击落U-2侦察机,则是一场智慧与战法的幸存之战。 建国后,蔡永从陆军将领转型为空军指挥员,1963年,他面临一个棘手的挑战:美蒋的U-2高空侦察机装备了先进的电子预警设备,我方雷达一开机就等于自曝位置。 技术不如人,战术就必须突围,时任南京军区空军副司令员的蔡永,负责并拍板了“近快战法”这一大胆方案,核心就是把雷达开机到导弹发射的全部流程,压缩在短短8秒内完成,不给敌机任何反应时间。 11月1日,随着他“28公里消灭敌机”的指令,导弹呼啸而出,成功击落目标,生俘飞行员,他用智慧,跨越了技术的鸿沟。 回顾蔡永的一生,从意志、信任到战法,他始终是一个“幸存者”,这些功勋被镌刻在一枚枚勋章上,但他留给后人的远不止于此。 子女们记忆中,他是严厉的父亲,却也是在三年困难时期,把妻妹一家接到城里同住两年,宁可自己省吃俭用,也要优先保障亲戚口粮的温情长辈。 那两篇回忆录背后,是一个硬汉的坚韧,和一份深埋心底的柔情与感恩,这,才是他最宝贵的遗产。