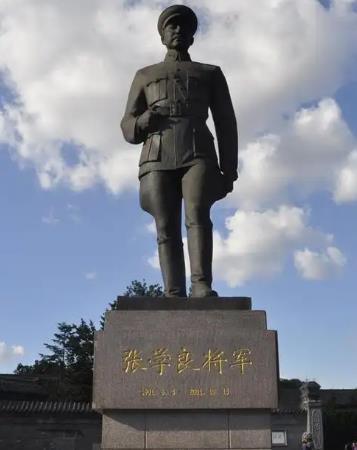

为什么九一八事变中张学良要选择不抵抗?主要是因为之前发生的三个事件,枪毙杨宇霆事件,中东铁路事变和中原大战。 1929年初,张学良刚刚控制东北不久,就干了一件惊天动地的事,他亲手下令枪毙了杨宇霆和常荫槐,这两位可不是小角色,是东北军的顶梁柱,也是张作霖亲信。 这事儿就像把公司里两个业务能力最强的老员工,一夜之间扫地出门,还不给解释,整个东北军上下立刻炸锅了。 张学良为什么这么做,有人说是因为杨宇霆擅权,另有说法是杨可能密谋倒张,不管是哪种,张学良的这个决定都让他彻底失去了军中老资格的信任,表面上他成了“少帅”,但骨子里其实是个孤家寡人。 同年7月,张学良又和苏联打了一仗,叫“中东路事件”,苏联人控制的中东铁路横穿东北,张学良觉得这条路像家里客厅被人霸占了,于是决定夺回来。 仗是打赢了,苏联人被赶走了,但没过多久,苏联一怒之下调集军队反击,张学良只好全线撤退,最后还是靠南京政府出面谈判,才勉强收场。 这件事让张学良看清一件事,打仗不是光靠勇气,还得看后援,他打的是“东北保卫战”,南京却在打“外交斡旋战”,如果再来一次,对手换成日本,他真不确定自己还能不能撑住。 1930年,张学良拖着疲惫的东北军南下,参与了一场看似“统一全国”的内战,中原大战,蒋介石一边,冯玉祥、阎锡山、李宗仁在另一边,打得天昏地暗。 张学良站蒋介石这边,出兵支持中央,算是立了功,但代价也大,东北军伤亡不小,还欠下一屁股军费,士兵怨声载道,张学良原本可以守住东北这片安稳地盘,却被卷入了全国的政治洪流。 从此,东北军就像一块被榨干的海绵,表面上看着还能打,其实早已虚弱不堪。 炮声响起那天,张学良手下有20万兵力,装备并不差,日本关东军不过一万多人,但他并没有下令还击。 有人说他胆小,有人说他亲日,还有人说他受蒋介石命令“攘外必先安内”,但如果把前面的三道伤疤摆在一起看,这个“不抵抗”,其实是他心里一个早就做好的决定。 他知道,东北军打不了长期战,一旦开火,苏联、朝鲜、日本的局势都会搅进来,而南京不会救他,蒋介石更不会派兵来支援。 张学良像一个被裁员三次的老员工,终于明白,别指望公司会在你最难的时候拉你一把。 但不打的代价,是三千万人的苦难,不抵抗,东北三省三十多万平方公里的土地一夜沦陷,三千万人陷入水深火热,这是张学良一生中最被人指责的一页。 打也输,不打也输,张学良选了一个“输得慢一点”的方式。 九一八事变后,全国上下震惊,民众大规模请愿、学生罢课、海外华人捐款,虽然政府没有立即宣战,但民间的抗日情绪迅速升温。 他是一个被历史推着走的人,被父亲的光环压着,被旧部的不信任围着,被南京的命令绑着,每一步都小心翼翼,却还是走进了历史的漩涡。 他后来说:“我不抵抗是一生中最大的痛,”这不是推卸责任,而是一个将领的自省。 有时候,一个人做出的决定,不一定是对或错,而是他能做出的唯一选择,张学良的不抵抗,是在三道历史伤疤上压出来的结果,不是轻率,更不是背叛。 历史不能重来,但我们能从中学会一件事,真正的底气,不是靠运气或者个人意志,而是整个国家的制度、军队、民心一起撑起来的合力。 主要参考资料:《张学良口述历史》(唐德刚整理)、《九一八事变全史》(杨奎松著)、《民国军阀史新编》(王桧林主编)