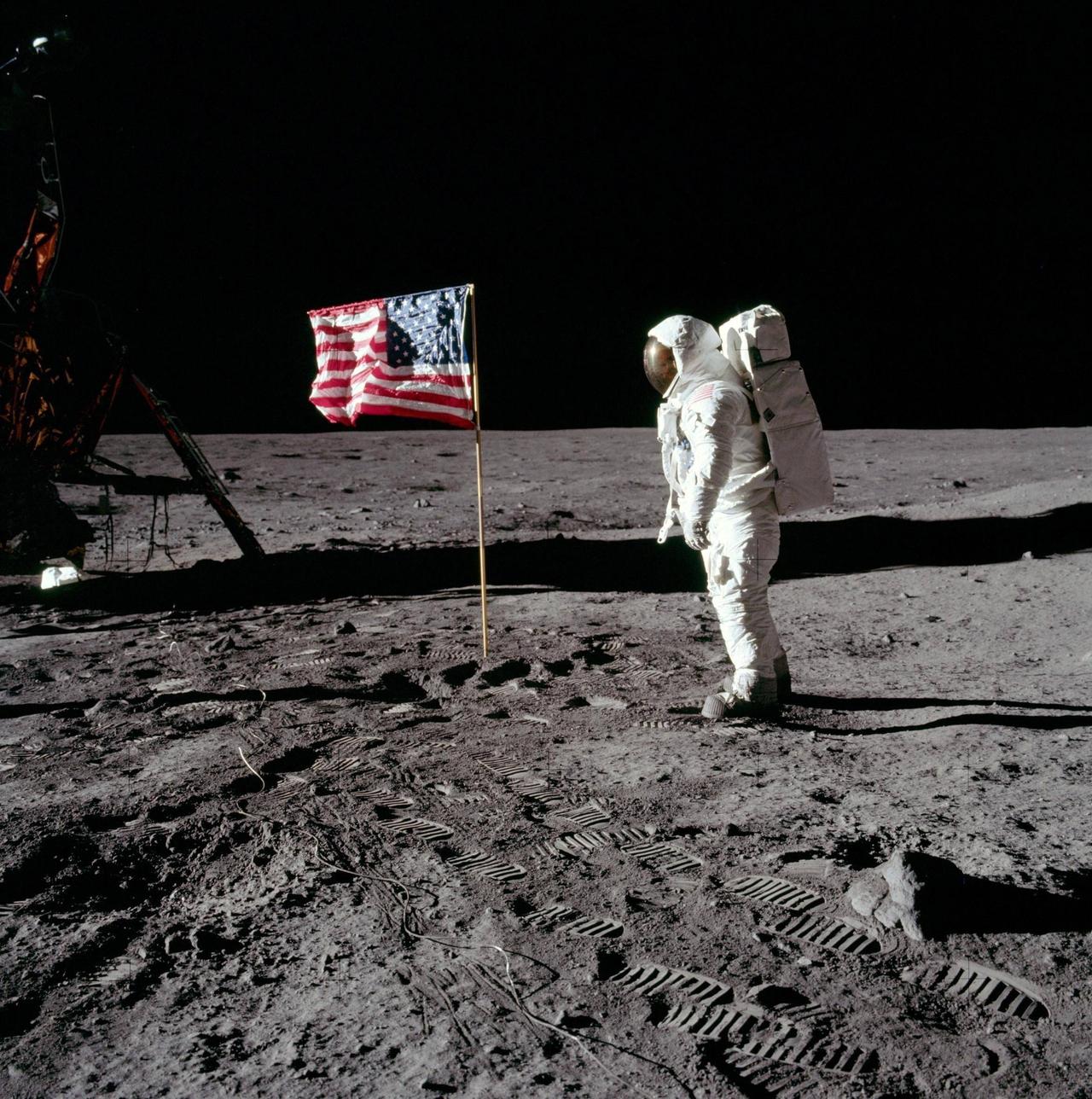

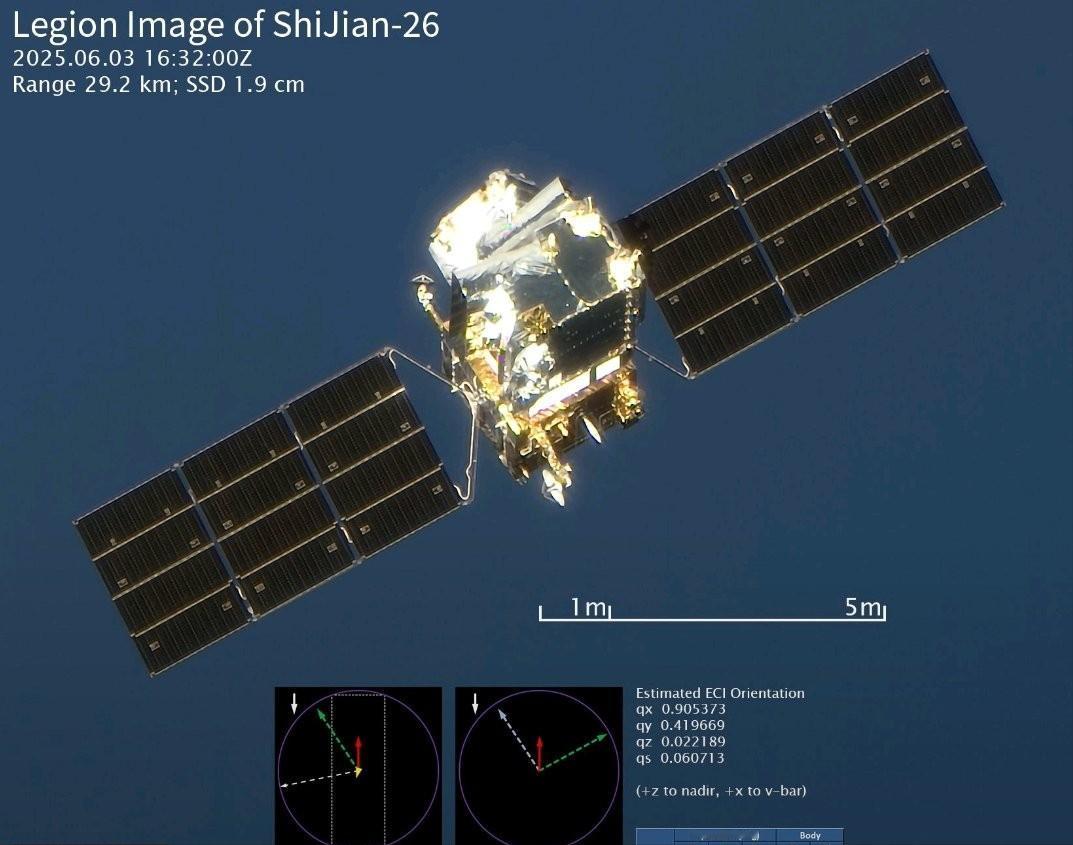

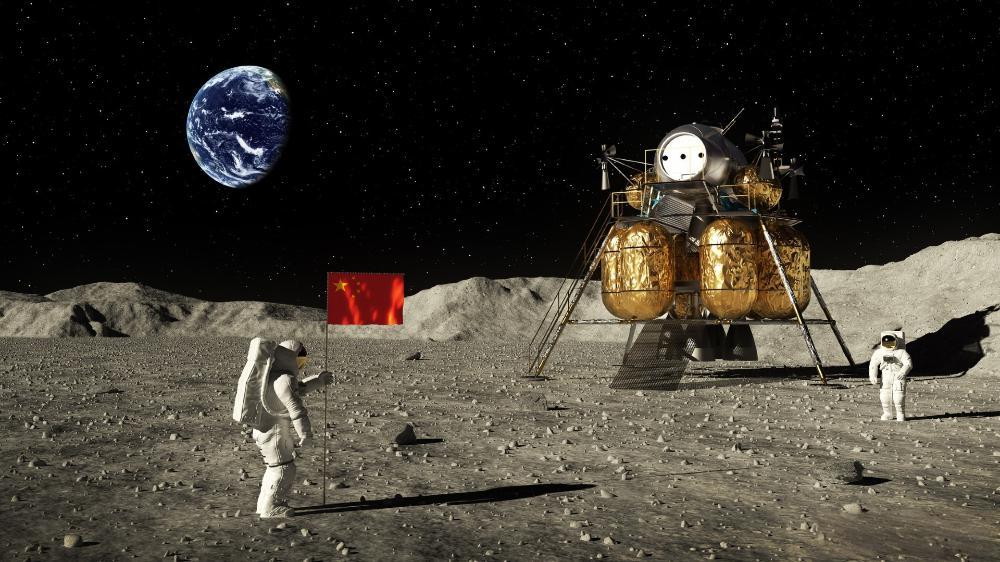

为什么美国五十年前还能登月,而现在却不搞了?说句不好听的,不是现在搞不了,而是当年登月本来就是为了冷战政治任务硬砸钱,现在谁还愿意当冤大头烧这个钱?也有人说,这其实美国惯用的手段,把对手国家拖着搞高科技攀比,耗尽对手国家的国力,前苏联就是很好的例子。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 每次提到美国登月,总有人问:为啥五十年前美国能把人送上月球,现在怎么反而不折腾了?是不是技术退步了,还是钱烧不起了?其实答案一点都不神秘,归根结底就是一句话——“那是冷战时期的战略产物”,现在没有当年的那种紧张氛围,谁还愿意继续往月亮砸巨资? 上世纪六七十年代,美苏两国在太空领域针锋相对。苏联率先把卫星、宇航员送上太空,美国人咽不下这口气。 肯尼迪直接下令:“我们要在十年内把美国人送上月球。”一时间,举国体制全开,科学家、工程师、工厂,全都为登月服务,钱花得眼都不眨。 阿波罗计划期间,美国政府砸下了超过250亿美元,这个数字放到今天,相当于上千亿美元。那种投入,是为了在世界舆论场上占据绝对高地,也是展示国力、鼓舞民心的手段。 技术突破当然有,但更重要的是那股“非赢不可”的劲头。苏联也被逼得铆足了劲,双方你追我赶,就是要比一个高低。 后来大家都知道,苏联最后被拖得气力耗尽,国力被硬生生掏空。美国虽然赢了面子,但也清楚这种“拼钱拼力拼国运”的事不可能一直搞下去。等冷战一缓和,阿波罗计划很快收尾。 美国方面发现,除了政治和象征意义,登月花的钱实在太多,实际回报有限,普通老百姓也逐渐没了兴趣。 之后,美国把重心转到航天飞机、空间站这些“能持续见效”的项目上。航天活动更多是为了科学、商业和长期利益。 通信卫星、气象监测、地球观测,这些都和普通人生活挂钩,投入产出比高,社会支持度也强。太空探索变得越来越实际,国家政策也更理性。 进入新世纪后,SpaceX之类的商业航天公司崛起,火箭回收、私企发射、全球卫星网络……美国航天的技术积淀一点没丢,反而在商业化推动下更有活力。 只不过,载人登月这种极端烧钱、回报不确定的项目,在缺乏类似冷战那种“比拼压力”时,对于现在的美国来说,入不敷出,已经没有财团提供资金了。 其实技术根本不是美国不登月的障碍。今天的航天科技比阿波罗年代先进太多,自动化、材料、通信、导航、动力系统,全方位大升级。 只要美国下决心,随时可以重启载人登月。但问题是,现在没人觉得“非去不可”。国家资源有限,政府和纳税人更关心医疗、教育、基础设施、创新科技这些能看见效果的地方。 再说,现在全球太空格局也变了。以前是两大阵营死磕,现在是多国多公司一起玩。中国、欧洲、日本、印度都在推进月球、火星探测,SpaceX、蓝色起源等企业更是把太空商业化玩得风生水起。大家追求的是创新能力和实际应用,不是谁率先插旗争高下。 有些国家照搬美国当年模式,刚起步就大力拼大项目,结果往往烧钱太猛、进展缓慢。现实是,只有国家实力、产业基础、技术积累都到位,太空探索才玩得转。搞航天不是一场短跑,而是一场持久战,拼的是持续投入和创新能力。 目前美国又宣布重启“阿尔忒弥斯”登月计划,其实更多是为了维护在新一轮太空竞赛中的存在感。项目推进速度和当年阿波罗时代完全不能比,预算审核、政党更替、产业利益、民意导向,环环相扣。社会已经没有当年那种全民动员、举国狂热的氛围。 太空探索的意义已经从“国与国较劲”变成了“全球协作、科技创新”。商业航天、卫星互联网、深空探测,谁能把技术做成产业、让民众真正受益,谁就能掌握未来的话语权。载人登月只是一种象征,真正能带来变革的,是技术背后的综合国力。 所以,今天美国不再把登月当头等大事,不是因为“不能”,而是“没必要”。一切都回归现实,怎么花钱最值,资源怎么配置最优,才是各国和企业最关心的问题。如果以后再出现类似冷战的战略压力,或者新的国际竞争点,登月大潮随时可以再起。 你们说呢?