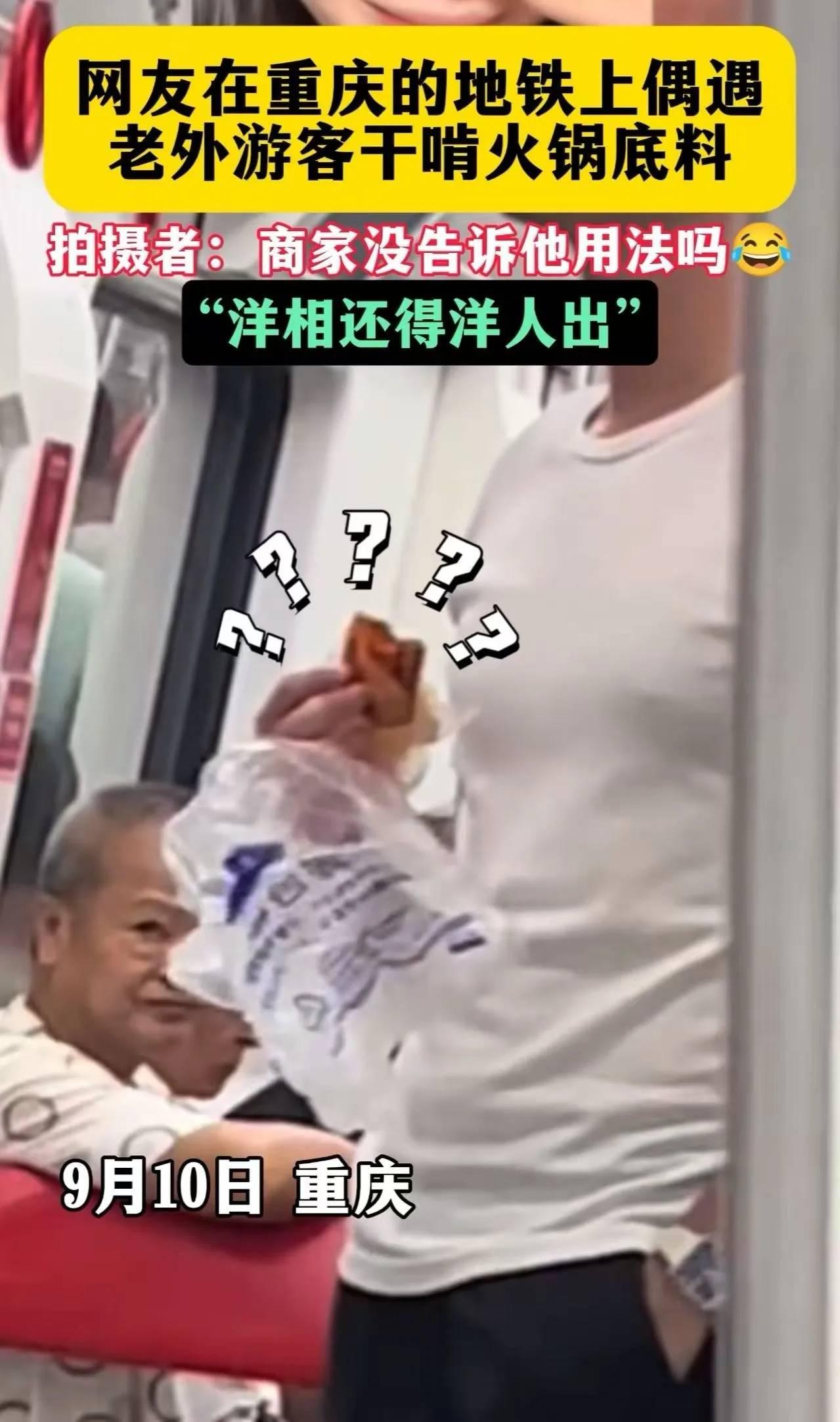

一老外在地铁上狂啃火锅底料,表情从震惊到绝望,直接把旁边大爷看傻眼!这段“国际社死现场”笑翻全网的同时,也让我们思考:文化差异闹出的笑话背后,有没有商家的责任?又该如何避免这种“坑老外”的尴尬? 一、史诗级尴尬:老外把火锅底料当零食啃,表情逐渐崩溃 最近有个视频简直让我笑不拉叉(不活了)! 在重庆地铁上,一个老外小哥掏出一包正儿八经的火锅底料,包装一撕,直接上嘴就啃! 第一口:瞳孔地震,双眼圆睁——“这啥玩意儿?” 第二口:眉头紧锁,表情扭曲——“说好的美味呢?” 第三口:直接yue了,吐了出来——“中国人天天就吃这???” 旁边一位重庆大爷看得目瞪口呆,嘬着牙花子表示:活了大半辈子,没见过这种“硬核吃法”😂 拍摄者手机都快拿不稳了,一边憋笑一边怀疑:卖底料的商家是真没告诉人家这得煮着吃吗?! 果然视频一发,全网欢乐多: · “哈哈哈理解一下!我第一次请老外吃火锅,他们上来每人干了一碗红汤!” · “这有啥!我妈以前把人家送的咖啡当营养品,每晚给我冲一大碗,导致我连夜失眠!” · “我是重庆的,这其实是我们特产‘火锅月饼’,可以直接啃!” 二、别光笑!法律提醒:商家可能已经违法了! 大家笑归笑,但我得认真说一句: 卖火锅底料不给使用说明,尤其是对外国游客,可能真的不合适,甚至涉嫌违法! ⚠️《消费者权益保护法》第20条明确规定:经营者应向消费者提供有关商品或者服务的真实信息,不得作引人误解的虚假宣传。 你包装上不写清楚“此为烹饪原料,需稀释煮沸后食用”,光画个火锅、写个“香辣美味”——老外哪知道这不能直接啃啊?! ⚠️更严重的,万一有人真吃出问题呢? 火锅底料高盐、高油、刺激性极强,干嚼一整块可能导致黏膜损伤、急性肠胃炎,甚至过敏反应! 如果因为产品未标注使用方法而导致消费者健康受损,商家不仅要民事赔偿,还可能面临行政处罚。 所以说,别只觉得“老外不懂中国饮食”很好笑——信息的透明与责任的到位,才是真正文化自信的体现。 三、文化输出不能光靠梗:我们要的是理解,不是笑话 其实回过头想想,老外干嚼火锅底料的困惑,何尝不是我们初到国外时的缩影? · 第一次吃寿司不知道wasabi要蘸酱油… · 第一次吃墨西哥卷饼狂灌凉水因为酱太辣… · 甚至很多人第一次见意大利面也不知道该怎么拌酱… 真正的文化交流,不是单方面的“你看他们多好笑”,而是双向的“我来教你怎么吃”。 咱们重庆火锅这么好吃,别让老外第一次尝试就留下“心理阴影”啊! 如果商家能在包装上加一句英文: “Please melt in boiling water as soup base,not for direct eating.” (请溶于沸水作汤底,不要直接食用) 如果店员多问一句:“需要我跟您说怎么煮吗?” 如果咱们看到迷茫的老外,主动笑着问一句:“Need help?”(要帮忙吗?) ……那么这样的尴尬名场面,或许就会少很多。 真正的文化交流,从来不是“我觉得好,你就得觉得好”,也不是“你不懂我的文化,就是你不对”。而是像遇到这个老外时,咱们能笑着跟他解释:“火锅底料是用来煮菜的,不是直接吃的,煮完加肉加菜,那才叫香!”就像网友说的,小时候把咖啡当营养品喝,也是因为“不懂”,等有人解释了,就明白咋回事了。 文化没有“高低”,只有“不同”。咱们不用因为老外不懂火锅底料就笑话他,也不用因为自己不懂外国文化就自卑。遇到“文化误会”时,多一点耐心解释,少一点嘲讽调侃,“洋相”就能变成“互相懂”的起点——这才是文化融合最有意思的地方。 结论:大家平时有没有遇到过类似的“文化误会”?比如看到外国人不懂咱们的习俗,或者自己去国外闹了小笑话?评论区说说你的经历,咱们一起聊聊:遇到这种情况,怎么解释才能既不尴尬,又能让对方明白?咱们也来学学“跨文化交流小技巧”!