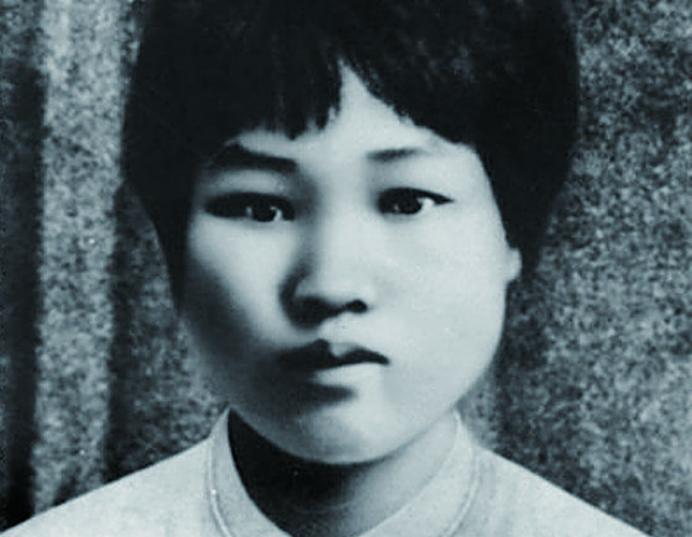

1930年11月14日,杨开慧壮烈牺牲。中枪后并未立即咽气,痛苦地挣扎了好几个小时,直到敌人发现后又补了一枪,她才英勇就义。 1930年11月14日,中国革命史上留下了极为沉痛的一幕——年仅29岁的杨开慧,在湖南长沙浏阳门外识字岭英勇就义。 她是毛泽东的妻子,也是坚定的革命者,更是无数女性革命者中的杰出代表。她的牺牲,不仅是个人生命的悲壮落幕,更是那个年代无数仁人志士为民族独立、人民解放付出的血与火的写照。 杨开慧出身书香世家,自幼聪慧好学。她的父亲杨昌济是湖南著名学者,曾在北京大学任教,与陈独秀、李大钊等人交往密切。正是在这样的家庭环境中,杨开慧耳濡目染,逐渐树立了救国图强的志向。 1919年,毛泽东在湖南开展新文化运动时,常到杨家做客,杨开慧逐渐参与其中。两人志同道合,互相吸引,1920年结为伴侣。这段婚姻并非传统意义上的门当户对,而是建立在共同的理想与信仰之上。 婚后,杨开慧积极投身革命工作。她不仅是毛泽东的贤内助,更是坚强的同志。她组织妇女学习,动员乡亲支援工农运动,还在地下交通、情报传递中发挥过重要作用。她深知革命的危险,但从未退缩。 她曾写道:“我自愿为共产主义奋斗到底,即使牺牲,也无怨无悔。”这种铮铮誓言,在1930年的血雨腥风中得到了最惨烈的兑现。 1930年,国民党当局在“围剿”红军的同时,疯狂镇压共产党地下组织。毛泽东当时在江西领导红军,而杨开慧则带着三个年幼的孩子留在湖南长沙。 她的身份早已暴露,国民党当局视她为“要犯”。10月,她被湖南军阀何健逮捕,关押在长沙浏阳门外的军法处监狱。 敌人对她施以威逼利诱,企图让她写信劝降毛泽东,或者发表声明与共产党脱离关系。但杨开慧态度坚决,她对敌人说:“我是毛泽东的妻子,更是共产党员。要我背叛信仰,绝无可能!” 敌人见劝说无果,便对她严刑拷打,试图摧毁她的意志。杨开慧虽身躯柔弱,却展现了惊人的坚韧。她咬牙忍受酷刑,始终没有吐露任何机密。 面对狱中同伴,她坦然说:“我死不足惜,只盼望毛润之能坚持斗争,直至革命胜利。”她把个人安危置之度外,把信仰与民族解放置于最高位置。 11月14日清晨,敌人将杨开慧押赴刑场。一路上,她神情镇定,从容不迫。围观的百姓无不动容,许多人暗自落泪。 她身着素衣,眼神中透出坚定的光芒。据目击者回忆,她在刑场上高呼:“打倒国民党反动派!中国共产党万岁!”喊声铿锵,响彻云霄。 然而,敌人处决她的手段极其残忍。第一枪击中她的身体,却未致命。她倒在血泊中,痛苦地挣扎了几个小时。 期间,她并没有屈服,反而紧咬牙关,顽强支撑。直到敌人发现她尚未断气,便又补了一枪,这才结束了她年轻而壮烈的一生。年仅29岁的杨开慧,就这样倒在了血泊中,留下三个年幼的孩子和无尽的遗憾。 杨开慧的牺牲震惊了当时的共产党组织,也深深刺痛了毛泽东的心。多年后,毛泽东在诗词中深情怀念她:“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。 ”寥寥数语,道尽了他内心的痛楚与思念。杨开慧不仅是毛泽东的伴侣,更是并肩战斗的战友。她的死,使毛泽东更加坚定了革命的决心。 从历史的长河来看,杨开慧的牺牲并不是孤立的。那个年代,无数共产党人和革命志士在敌人的屠刀下慷慨赴死。 他们中有年逾花甲的老人,也有二十出头的青年;有知识分子,也有普通工农。杨开慧作为女性,作为母亲,能在生死关头展现出如此坚贞无畏,更显得弥足珍贵。 她以柔弱之躯对抗残酷暴力,以热血之心守护信仰大义,成为无数革命者的楷模。 今天回望杨开慧的故事,我们不仅被她的勇气与忠诚所感动,更应理解她所代表的精神价值。她所追求的,不仅是个人爱情与家庭幸福,更是民族独立与社会解放。 她宁可牺牲自己,也不愿背叛信仰。这种精神穿越时空,仍然激励着后来人。 她的生命虽然短暂,但意义极其厚重。 她用血写下了共产党员的坚定,她用死守护了民族的希望。1930年11月14日,她倒在刑场的那一刻,肉体消逝了,但她的精神却与革命事业、与中华民族的奋斗紧紧相连。 在长沙的烈士陵园里,杨开慧的墓碑静静伫立。碑前常有鲜花,人们以此缅怀这位英勇的女性。她29年的生命,宛如一朵火焰,虽短暂,却燃烧得炽烈而明亮。 历史不会遗忘。杨开慧的名字,与那个血与火的年代,与无数英烈的名字一起,被镌刻在民族记忆的丰碑上。她的牺牲,昭示着信仰的力量,也昭示着人民必将走向光明的未来。