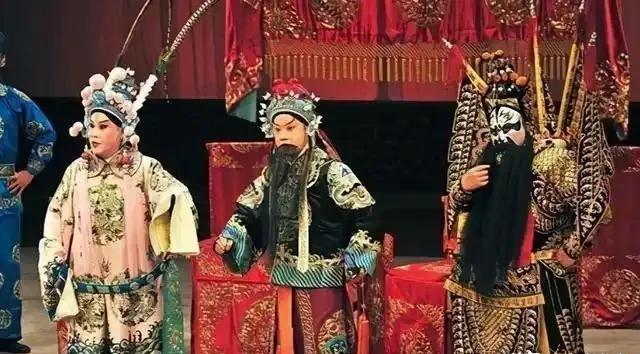

1988年,“小常宝”齐淑芳带领30名演员留美不归,背叛祖国抛弃丈夫,并恶狠狠对丈夫说:“在美国刷盘子都比国内赚得多!”那么她在美国真的一帆风顺吗 消息传开时,整个曲艺界震动。齐淑芳原本是舞台上炙手可热的“小常宝”,靠着灵巧身段和机敏表演赢得观众掌声。谁也没料到,一场出国演出,竟成了她与祖国彻底决裂的转折。 三十名演员一夜之间消失,留在美国,从此不再踏上归途。她甚至放下狠话,说宁可在异乡端盘子,也不愿再回国内的舞台。这句冷言让人心寒,也让外界充满疑问:这样的选择,真能换来一帆风顺吗。 美国的生活并没有如她幻想般铺满鲜花。初到之时,语言不通,资源稀缺,舞台机会有限。曾经在国内镁光灯下的“名角”,在纽约街头却无人问津。 餐馆、洗衣房、临时工成了最先接触的生存方式。她想保持身份,却不得不低头接下琐碎工作。每一次递盘、每一次清扫,都让她感到身份的落差。舞台的掌声与餐馆的嘈杂形成鲜明对比,那份心理落差如影随形。 随行的演员们同样面临困境。三十人抱团谋生,却很快各奔东西。有人选择继续学艺,有人进入工厂,有人沉浮在打零工的日子里。 最初的豪言壮语逐渐被现实碾碎,分裂与矛盾悄然滋生。齐淑芳试图拉拢旧部,重建一个“曲艺天地”,却因经费不足和市场冷淡而屡屡失败。 美国观众对相声缺乏兴趣,文化隔阂成为难以逾越的壁垒。舞台之梦在一次次碰壁中黯淡。 家庭的裂痕更是让她雪上加霜。丈夫留在国内,拒绝随行,两人隔岸相望。她放下狠话,以为自己能在异国证明选择无悔。现实却不断提醒她,婚姻已成残破。 孤身在外,缺乏依靠,孤独如影随形。朋友渐行渐远,昔日的同伴逐渐散开,留下的只有空荡的回忆。每逢节日,街头霓虹闪烁,她却常常独自坐在出租屋,望着窗外发呆。 岁月推移,青春渐渐远去。国内的曲艺舞台不断涌现新人,观众已不再记得“小常宝”的身影。她原以为能凭借海外身份重塑辉煌,结果却被边缘化。 偶尔参加的演出,多数面对华人社区,场地简陋,观众寥寥。掌声再度响起时,已不再是曾经的热烈,而是带着礼貌的应付。她心底的失落,只有自己明白。那句“刷盘子也比国内好”的话语,仿佛成了讽刺。 经济上的压力始终存在。没有稳定的舞台收入,她只能靠兼职维持生计。洗盘子、搬货、打工成了常态。 岁月在她脸上刻下痕迹,梦想逐渐退却。曾经自信满满的“小常宝”,在现实的磨砺下显得疲惫。美国的生活远不如想象中的繁华,更多的是无休止的奔波与焦虑。她渐渐意识到,所谓的选择,并未带来真正的自由。 外界对她的评价两极化。有人认为她勇敢追梦,也有人视其为背叛者。她自己心知肚明,这段历史无法抹去。国内的观众已然转身,留下的只有尴尬与疏离。 她想重返故土,却已失去机会。曾经的舞台大门,不再为她打开。那份自我放逐,最终把自己困在孤岛。 暮年时,她仍旧漂泊在美国,生活平淡,舞台早已远去。年轻时的选择,成为余生难以摆脱的印记。 她没有如愿站上国际舞台,而是在餐馆与小剧场间徘徊。那份初时的狠话,如今听来格外讽刺。梦想与现实之间,留下的是一道难以弥合的裂痕。 历史的轨迹常常充满讽刺。齐淑芳当年以为自己能掌握命运,却被命运推到陌生角落。三十人的集体出走,换来的并不是辉煌,而是孤立无援。 岁月流逝,掌声散尽,舞台沉寂。她的故事,成了一个时代的注脚,提醒后来者谨慎思考选择背后的代价。 今天再提起“小常宝”,人们更多想到的不是她的艺术成就,而是那段留美不归的往事。辉煌与落寞之间,只隔着一步选择。她的一生,既是曲艺舞台的缩影,也是人生抉择的警示。