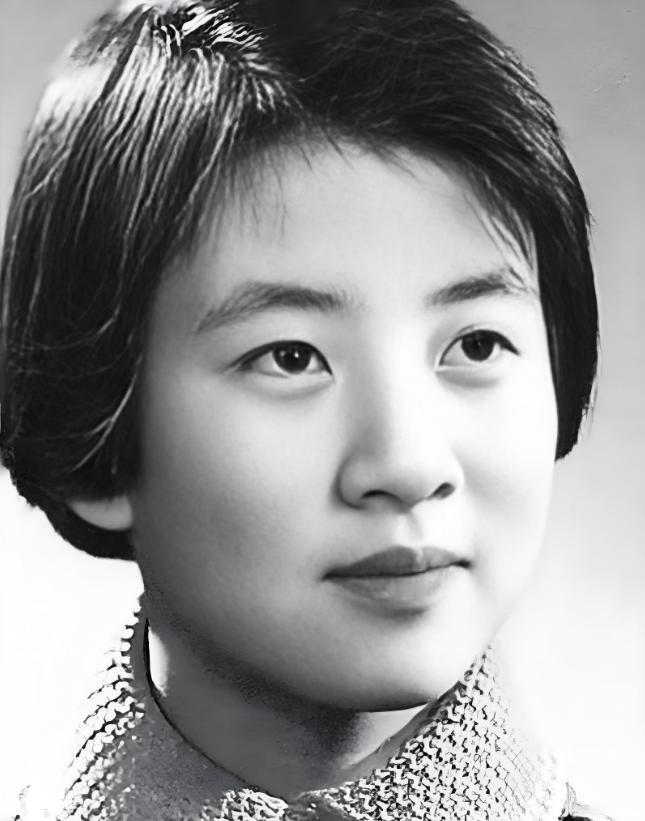

2017年,黄帅平静的离开了人世,没有留下任何话语,而是选择把一切交给时间,可谁又知道,她曾经是一名家喻户晓的“反潮流小英雄”。 黄帅在北京一家医院里静静离世,享年五十五岁。没有遗言,没有轰动的消息,她悄然地走了,就像一粒尘埃,轻轻落回大地。 可在几十年前,她却是举国皆知的名字,曾经被塑造成“反潮流小英雄”,一度站在政治风暴的风口浪尖。 1973年,年仅11岁的黄帅,是北京中关村第三小学的一名学生。那是一个特殊的年代,讲究“斗私批修”,强调“反潮流而动”。 在这种氛围里,黄帅写了一篇题为《一名小学生的想法》的作文,批评老师的教学方法“有修正主义的尾巴”。这篇文章很快被推荐到更高的层面,被《人民日报》全文刊登。 文章一经发表,全国轰动。一个小学生,敢于批评老师,这在当时被解读为“敢于反潮流”,立刻被拔高为“勇敢与正确”的象征。 媒体争相报道,黄帅被称作“小英雄”,被誉为“敢于同错误权威作斗争的少年先锋”。 很快,黄帅的名字传遍大江南北。她被接到人民大会堂,在万人注目下接受接见;她的照片刊登在全国各地的报纸上;她的事迹被编进宣传册,成了那个年代中小学生争相学习的“榜样”。 一个普通孩子,被突然推到历史舞台的中央。她还在读小学,却不得不面对镁光灯、新闻记者和一场又一场的政治表演。她的日记、她的言行,甚至她的笑容,都成了被解读的符号。 然而,这份荣耀背后,潜藏着难以承受的重量。老师们对她敬而远之,同学们对她既羡慕又疏离。她不再是一个单纯的孩子,而是“反潮流”的符号。 在风暴席卷的年代,符号的价值远远大于个人的真实。黄帅逐渐明白,自己只是被裹挟进大环境中的“工具”。她的作文,原本只是出于稚嫩的思考,却被拔高、放大、利用。 进入八十年代后,风云突变。人们开始反思过去的极端,黄帅的名字也从媒体上消失。她回到普通学生的身份,却再难恢复真正的平静。她曾经短暂考入大学,后来进入机关工作,过着平凡的生活。 她不愿再提当年的事,也极少接受采访。即便有人找上门来,她也只是淡淡一笑,不置可否。她知道,那段历史属于那个时代,而她不过是被推到台前的小棋子。 2017年,黄帅静静离开人世。没有留下任何言语,甚至没有公开的追悼。她似乎用沉默,完成了对过去的告别。她把一切交给了时间,让历史去评判,让世人去记忆。 而在许多经历过那个年代的人心中,“黄帅”三个字,依旧是一种复杂的存在。她既是时代的宠儿,也是无辜的牺牲者;她曾是万众瞩目的“反潮流小英雄”,最终却只想做一个普通人。 黄帅的故事,最终成了一段历史的注脚。它提醒后人:在政治狂热中,个体往往被塑造成符号,被架在舞台上,却失去了自身的自由与童真。 她的一生,从辉煌到沉寂,像极了那个年代的缩影。光环褪去,尘埃落定,留下的只是一个女人平静的背影。 当2017年的消息传来,人们感慨万千。那个曾经家喻户晓的小女孩,终究选择了沉默。可历史不会忘记,她曾经是那个时代的象征,她的名字,依旧铭刻在一代人的记忆深处。