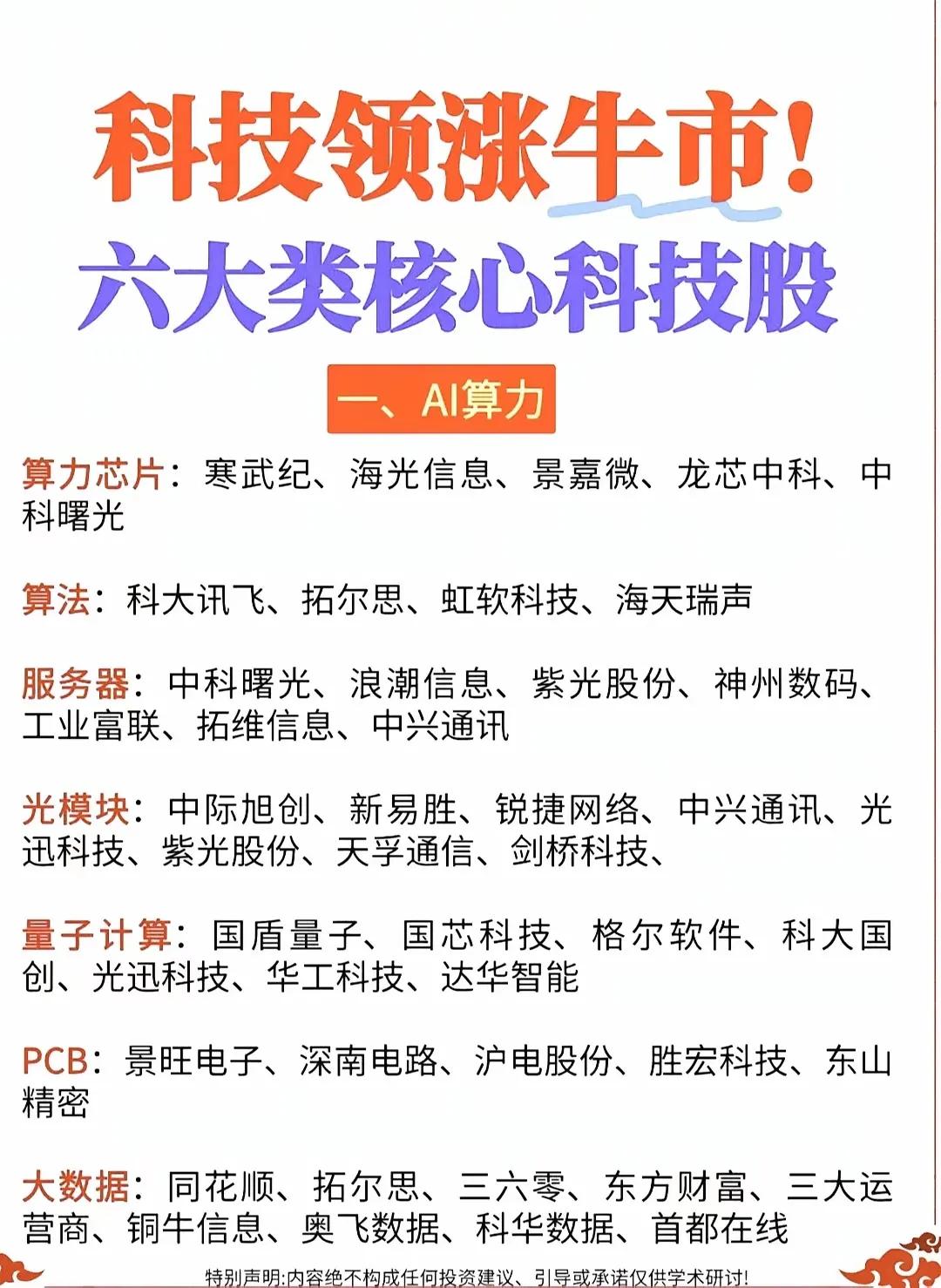

“中美差距究竟有多大?”DeepSeek创始人梁文峰再次语出惊人!他说:“我们经常说中国AI和美国有一两年差距,但真实的差距是原创和模仿之差。如果这个不改变,中国永远只能是追随者,所以有些探索也是逃不掉的。”

这几年在AI领域,虽然我们喊着投入1.5万亿元追赶美国,但仔细一看,更多是把钱花在了盖"应用大楼"上,比如让AI写文案、拍视频,或是让机器人递咖啡翻跟头,这些热闹背后,藏着的是咱们在"地基"上的先天不足。

就像斯坦福大学那份报告里说的,现如今全球已授权的 AI 专利里,中国占了 61.1%,是美国的三倍还多,可真要数那些能改变行业格局的著名机器学习模型,美国有 61 个,咱只有 15 个。这就好比盖房子,咱是忙着添砖加瓦搞装修,人家却在琢磨怎么设计新的建筑结构,表面看房子越盖越快,可真正决定房子高度的根基却差了一截。

显然,这种差距不是一天两天形成的,看看基础研究的投入就明白了。咱们国家 2023 年基础研究经费突破了 2200 亿元,听着不少,但只占全部研发经费的 6.65%;而在美国,这个比例常年保持在 15% 到 20% 之间,2020 年他们的基础研究经费就达到了 1086 亿美元,是咱们的好几倍。

这种差距在硬件上被进一步放大,美国一纸禁令就能掐断中国获取高端GPU的渠道,英伟达H100算力密度是中国可用替代芯片的5倍以上。中国企业被迫将大量精力耗费在“国产替代”工程上:华为昇腾910B通过3D堆叠技术让14纳米芯片跑出7纳米性能,中芯国际用DUV光刻机反复曝光试产7纳米芯片 —— 这些“绕路创新”固然令人钦佩,却也透支了本可用于前沿探索的资源。

还有一点值得注意,人才流动的轨迹更暴露了生态系统的落差。中国培养了全球47%的顶级AI研究者,但其中近六成最终效力于美国机构。GPT-4团队中20%核心成员来自中国,但他们选择留在硅谷,因为那里有更自由的探索氛围、更前沿的课题,以及谷歌、OpenAI这类敢赌“无人区”的企业。反观国内,高校评价体系偏重短期成果,企业追逐应用变现,留给“十年磨一剑”的基础研究空间狭窄。

不过,中国正试图用“非对称路径”破局。当美国聚焦通用人工智能时,中国将AI扎进实体经济的毛细血管:华为矿山系统用算法将采煤效率提升30%,农业AI助水稻亩产突破纪录。这些场景驱动的创新虽非底层突破,却形成了独特壁垒。开源生态是另一张牌:DeepSeek等开源模型已被50多国开发者调用,这种“技术普惠”路线正在改写全球AI治理规则。而在量子计算、光子芯片等新兴赛道,中美几乎站在同一起跑线,这或许是中国绕过传统制程封锁的机会窗口。

说到底,中美之间的差距,不是简单的技术代差,而是从基础研究到产业转化,从人才培养到生态构建的系统性差距。咱们能在短时间内追上来很多,靠的是模仿和应用的优势,就像学生照着例题做题,做得又快又好,但遇到没见过的新题目,就容易卡壳。梁文峰说 "有些探索逃不掉",就是这个道理,真正的核心技术没法抄作业,必须自己下场试错,哪怕走弯路、花冤枉钱。

这些年咱们在高铁、5G 这些领域已经证明了自己的能力,说明咱不缺聪明才智和执行力,欠缺的是对原创的耐心和包容。就像种地不能只看一季的收成,科技竞争也是场持久战,得愿意花时间改良土壤、培育良种。虽然现在咱还在跟着别人跑,但只要把根基打牢,迟早能跑出自己的节奏,到那时候,才能挺直腰杆定义下一个智能时代!