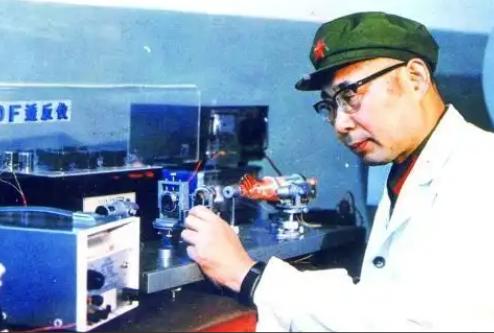

1971年,钱学森通过众多关系,在美国获得了一些激光陀螺的信息,随后就送到了国防科技大学,可是这项技术,没人能够研究出来,甚至都没人敢尝试,这时一位教师站了出来,决定试一试。 唯有43岁的物理教师高伯龙接下了这份重担——这个决定改写了中国精密导航技术的命运。 激光陀螺作为惯性导航系统的“心脏”,能通过测量激光在环形腔内的频率差来感知运动载体的角度变化,让导弹、舰船、飞机在无卫星信号环境下仍能精准定位。 钱学森传递的纸片上仅有原理简图和光路示意,相当于只给了“火箭设计草图”,却要团队造出“登月火箭”。 高伯龙凭借深厚的理论物理功底,从纸片信息出发反向推导公式,耗时18个月完成《环形激光讲义》,不仅破译了“钱学森密码”,更提出一条颠覆性路径:放弃美国主流的二频差动方案,转而研发抗干扰更强、更适合中国工艺条件的四频差动激光陀螺。 理论突破只是长征第一步。工艺难题才是真正的“拦路虎”,尤其是光学镀膜技术——膜层厚度需精确到纳米级,均匀度偏差超过万分之一就会前功尽弃。 当时国内连检测仪器都没有,高伯龙发明“差动测量法”,带领团队造出DF透反仪,硬生生将国产元器件精度逼至国际前沿水平。 为节省经费,他们推板车到长沙火车站工地捡大理石废料打磨实验基座;镀膜车间是废弃食堂改造,夏天如蒸笼,冬天似冰窖。 有次真空罐爆炸,玻璃渣嵌入高伯龙脸颊,他随手止血后继续记录数据。这种“土法上马”的坚持,让团队在1984年完成实验室样机时,美国同行已放弃同类技术,国内质疑声四起:“国外不干的,你们偏干?”高伯龙未争辩,只埋头优化工艺。 十年后,工程样机通过国家鉴定,中国正式成为全球第四个掌握激光陀螺技术的国家,随后问世的“全内腔绿光氦氖激光器”更打破美德垄断,被国际同行称为“检测之王”。 高伯龙的“执拗”贯穿始终。他坚持“技术为战服务”,将激光陀螺集成到武器平台。21世纪初,某型导弹装配国产激光陀螺,于实射测试里首度达成“百发百中”,为海军填补了历史空白。 他主导研制的旋转式惯导系统,于2005年专家会上被普遍否定。但他依旧带领团队秘密攻关,一年后便推出精度在国内首屈一指的工程样机。 更鲜为人知的是,这位院士一生发表论文不足两页,他严禁学生发“灌水论文”,要求“问题彻底解决再动笔”。 团队43年仅申报3次国家奖,两次获科技进步二等奖,多数成员因技术保密成为无名英雄。 从捡大理石边角料起步,到2019年人民海军70周年阅兵中劈波斩浪的舰艇阵列,激光陀螺已嵌入中国陆海空天装备体系。 如今,湖南企业正推动该技术低成本化,在绍兴建设自动化产线,试图“像造手机一样造激光陀螺”,让曾价值千金的军工技术赋能无人机、工业监测等民用场景。 高伯龙晚年病重时,仍用老人机艰难打字指导实验,直至2017年离世。他的一生印证了自己那句誓言:“国外有的我们要有,国外没有的我们也要有”——两张纸片点燃的火种,终成燎原之势。 素材来源:环球网 2017-12-15 17:30