1949年,陈毅到上海一家面馆用餐,正吃着面时,进来一老农并点了一碗阳春面。不料,老农面条上来后,陈毅拍桌而起:“把你们老板给我叫来……”

1949年5月27日,上海外滩海关大楼钟声第六次响起,上海城迎来新时代,解放军战士们露宿街头,他们揉着睡眼,卷起草席,战士们纪律严明。

黄包车夫老赵送来热粢饭团,解放军战士摆手谢绝,他们从背包里拿出炒米饼回赠给市民,法国记者罗伯特·卡帕拍下这一幕,照片登上《巴黎竞赛画报》,标题写着《上海苏醒——一支睡在马路上的军队》,记录下上海和平解放的历史。

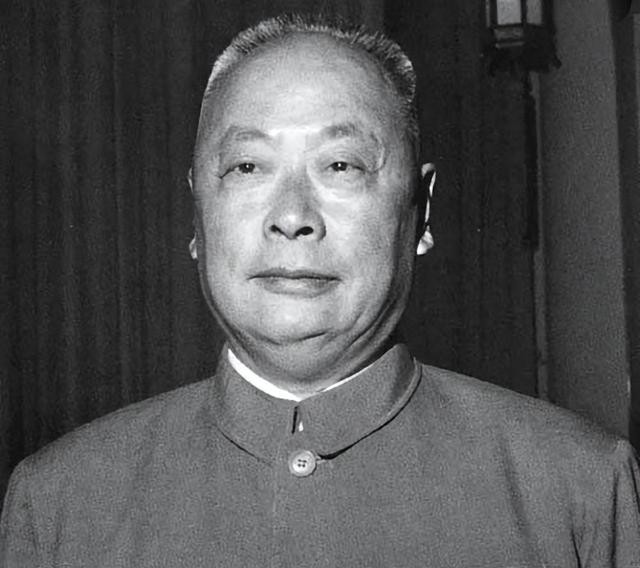

新任市长陈毅站在国际饭店顶楼,俯瞰整座上海,他眉头紧锁,三天没合眼,中央领导电话中将上海比作“瓷器店”,邓小平指示“完好无损,接下来看你这掌柜的本事了”,寄予厚望。

当时的上海正值多事之秋,青帮残余武装械斗不断,银元投机商将物价炒高二十倍,电厂燃煤仅够三天,十六家米店遭到哄抢,美国军舰在吴淞口游弋,城中两万女性流落街头,棚户区霍乱爆发。

陈毅市长抓起冷水浸过的毛巾擦脸,他决定直面上海的复杂势力,整治社会乱象,陈毅说:“走,去会会上海的牛鬼蛇神!”

上海解放初期的一个秋日,陈毅市长身着朴素中山装,带着随行人员,低调走进一家位于市中心的老字号面馆,他看完菜单,点了一碗最便宜的光面,紧接着在角落落座。

一位满腿泥巴的老农佝偻着腰走进来,点了碗阳春面,跑堂的伙计瞥了眼老人的草鞋,却拉长脸,但老农等了半个钟头,忍不住用苏北腔问了一声,伙计甩过来一句“乡下人急什么”,陈毅瞥见厨房端出的两碗面:自己那碗铺满葱花肉末,老农碗里只飘着两片菜叶。

而陈毅市长见此情形,怒不可遏,他猛地将筷子“啪”地拍在桌上,厉声喊:“把你们老板给我叫来!”邻桌的商人们这才发现,一旁的顾客竟是报纸上天天见的陈市长,面馆老板慌慌张张从后厨跑出来,赔笑着说:“首长,乡下人不懂规矩……”

但陈毅厉声打断他:“新中国没有乡下人城里人,只有同志!”

后来,这位老人被请到市政府座谈,大家才知道那天给他让面的是陈毅市长,档案记载,老人是苏北解放区的支前模范,他的儿子牺牲在淮海战场,老人来上海,是想看看儿子用命换来的新世界。

这件事在上海滩迅速传开,成了新政权的活广告,市工商局随即颁布《服务业平等条例》,跑堂的再不敢看人下菜碟,歧视现象得到杜绝。

陈毅借这碗阳春面给全体干部上了堂课,他在干部会议上说:“今天嫌弃农民脚上有泥,明天就会忘了自己从哪儿来。”共产党人坐江山,不是来享福的。

历史学者考证,这家面馆原是杜月笙门徒的产业,伙计的势利作风是旧社会残余观念的体现,陈毅的突然出现,当众撕下了他们的假面具,当时刚创刊的《解放日报》还专门就此发表评论,题目是《从一碗阳春面看新旧社会》。

1950年“二六轰炸”发生,国民党B-24机群突袭杨树浦电厂,十六枚炸弹炸瘫了半个上海的电网,陈毅市长顶着空袭冲进控制室,和苏联专家瓦西里在残骸中抢修机组,闸北区重放光明。

可陈毅满脸油污地对工人说:“帝国主义扔炸弹,我们就搞防空办!”三个月后,上海建成全国首个人民防空体系,千余座防空哨所遍布里弄,保障城市安全。

并且捷克斯洛伐克记者伏契克在《红色权利报》上写道:“陈毅用扫帚和铁锹,把殖民地的污秽扫进了黄浦江。”

在七十年后再看这碗阳春面,它展现了共产党人最初的承诺,如今南京路上的老面馆早已改建,但玻璃展柜里仍陈列着当年的老照片,发黄的相片上,穿着补丁衣服的老农捧着面碗,旁边是卷着袖子的陈毅,这份记忆,提醒着我们。

信息来源:《解放日报》——《从一碗阳春面看新旧社会》 上海市档案馆藏《陈毅市长工作日记》