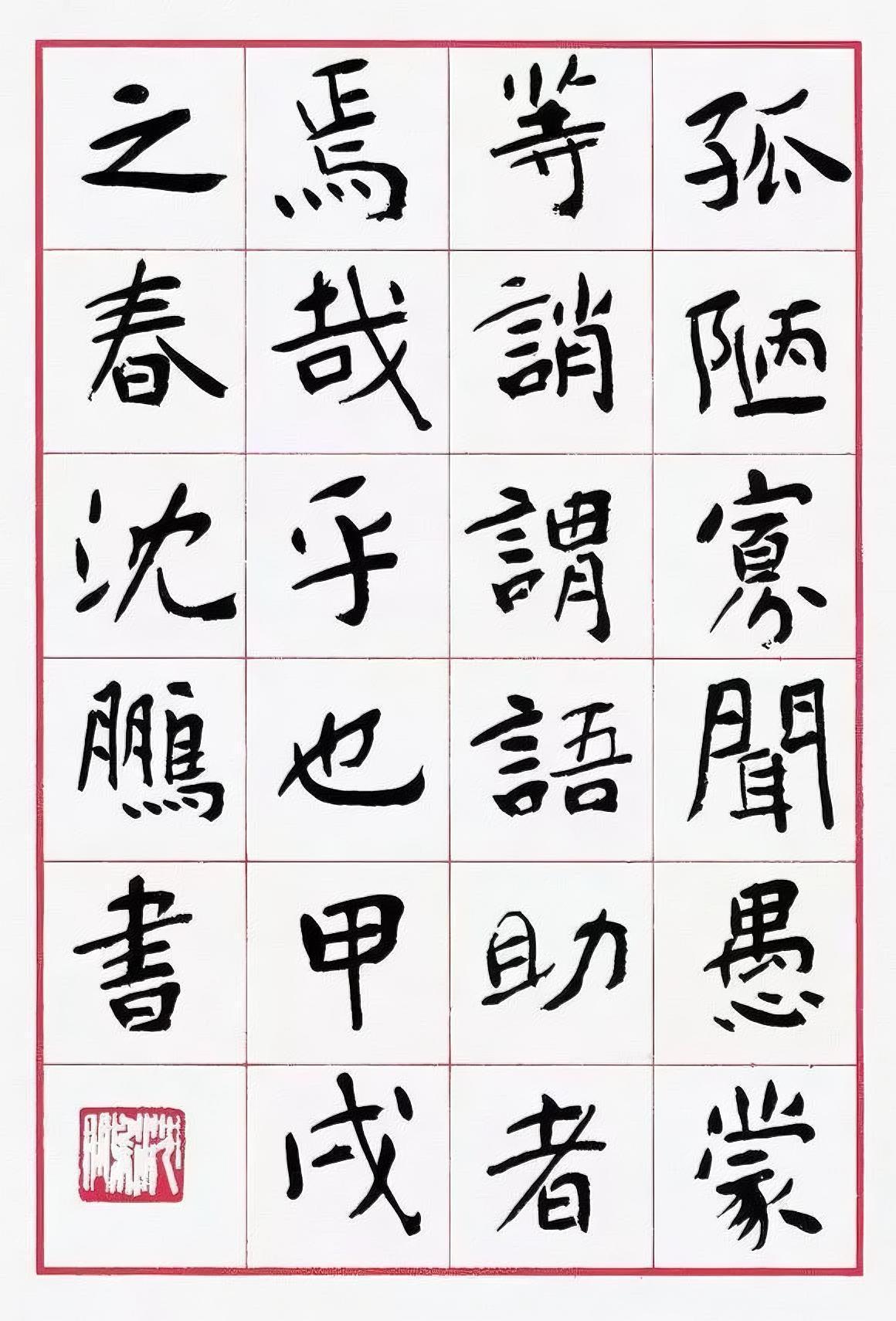

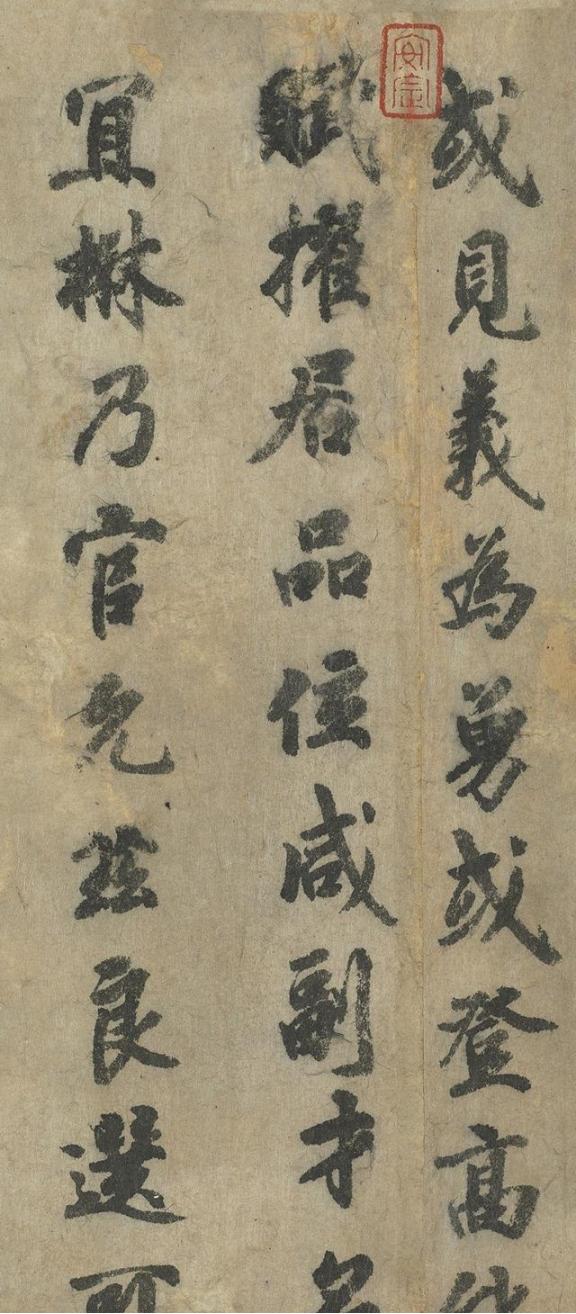

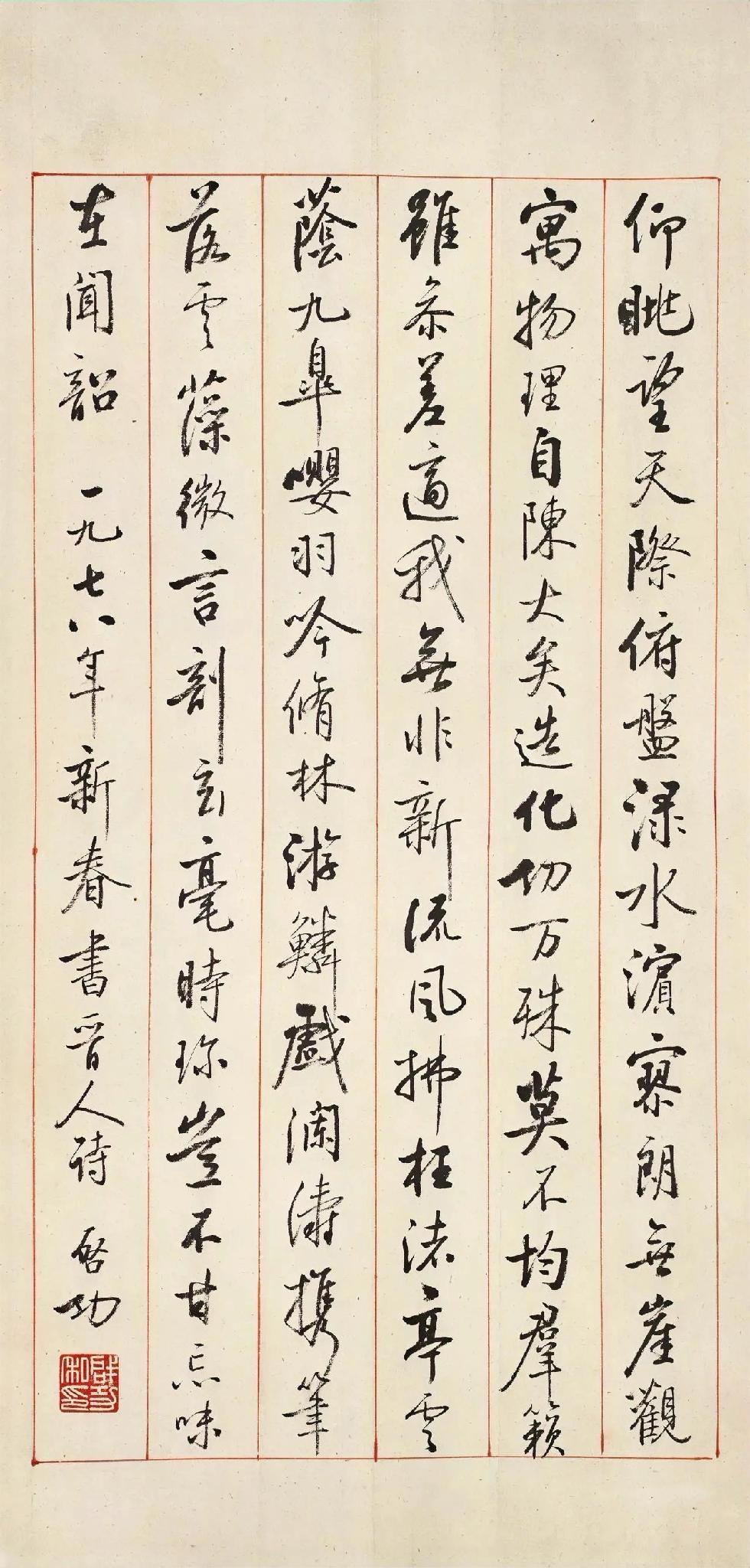

人民英雄纪念碑开工以后,林徽因认为碑文应该用楷体来写,但具体由谁来写犯了难,时任北京市市长的彭真说:“周总理的字苍劲雄伟,刚劲有力,有如颜碑,风格端庄凝重,可以问问周总理。” 新中国刚成立那会儿,百废待兴,但有一件事,是所有人心里的头等大事——得给那些为了今天而牺牲的英雄们,立一座碑。这不仅仅是块石头,这是新中国给历史的一个交代,是“国之大事,在祀与戎”的现代体现。 设计方案几经波折,最后落在了建筑大师梁思成和林徽因的肩上。碑的形制、浮雕的内容,都是顶级专家反复推敲的。但到了最关键的一步,大家卡住了——碑文,到底用什么字体?由谁来写? 这可不是小事。在中国,字,就是人的风骨,就是一个时代的精神。刻在石头上,那是要传千古的。 当时主流的意见,觉得应该用篆书或者隶书。为啥?因为自古以来,但凡是重要的碑刻,比如秦代的泰山刻石,汉代的曹全碑,用的都是这些古老的字体。显得庄重、古朴,有历史的厚重感。这思路没毛病,很“专业”。 但这时候,已经病重的林徽因,提出了一个可以说“离经叛道”的想法。她说,不行,碑文必须用楷书。 这个提议一出来,很多人都愣住了。楷书?就是我们今天小学生还在练的那种方方正正的字?这能压得住场子吗?能体现出英雄纪念碑那种千钧之重吗? 林徽因的理由,现在听起来,简单、朴素,却直击人心。她说:“这块碑是为谁立的?是为人民,是为了让每一个识字的中国人都看懂,记住。” 篆书、隶书是好看,是艺术,但有多少老百姓能认全?如果立一块碑,大家还得跟猜谜似的去查字典,那这碑的意义就少了一大半。 她要的,不是让后人来欣赏书法的艺术,而是要让每一个站在这座碑前的人,无论男女老少,都能清清楚楚地读出上面的每一个字,感受到那份沉甸甸的牺牲和敬意。这是一种超越了艺术形式的人文关怀,是一种真正“为人民”的设计理念。 这个观点,在当时绝对是石破天惊。那是一个多么需要“仪式感”和“历史感”的时刻,但林徽因却把“实用”和“易懂”放在了第一位。 字体的问题算是定了,用楷书。那新的难题又来了:谁来写? 这可比选字体难多了。能写好楷书的人很多,但能写出配得上这座丰碑的气韵和精神的人,凤毛麟角。这个人的字,必须得有筋骨,有力量,还要有温度。它不能太张扬,不能有个人炫技的成分,必须是堂堂正正、光明磊落的“国家之笔”。 当时能担此任的大家,其实也就那么几位。郭沫若、沈尹默……都是书法界的泰斗。但似乎总觉得差了点什么。这字,不仅要艺术上过硬,书写者本身的身份、经历和威望,也得能压得住这块碑。 大家犯了难,这事儿一时半会儿定不下来。就在这个时候,时任北京市市长的彭真,提供了一个关键的思路。 有一天开会讨论,彭真听着大家的顾虑,缓缓说道:“周总理的字苍劲雄伟,刚劲有力,有如颜碑,风格端庄凝重,可以问问周总理。” 这话一出,屋里一下就亮了。对啊!怎么没想到周总理! 彭真这句话,信息量极大,而且说得非常精准。他没简单说“周总理字写得好”,而是给出了两个核心的评价。 第一,“苍劲雄伟,刚劲有力”。这说的是周总理书法的风格。周总理的字,不是那种飘逸秀美的路子,他的笔画,尤其是长撇大捺,奔放开阔,力道千钧,有一种纵横捭阖的气势。 第二,“有如颜碑”。这句是点睛之笔,直接把周总理的书法和中国书法史上的一个高峰连接了起来。谁是“颜碑”?就是唐代大书法家颜真卿。颜体字最大的特点是什么?就是雄壮、敦厚、正气凛然。颜真卿本人,也是个忠烈之臣,最后为国捐躯。所以“颜体”,在中国文化里,不仅仅是一种字体,它本身就代表着一种忠义、刚正的人格。 说周总理的字像颜碑,不仅是夸他书法技艺高超,更是赞扬他的字里,有和颜真卿一样的人格力量和家国情怀。这种评价,高明至极。 后来纪念碑正面,“人民英雄永垂不朽”八个鎏金大字,是由毛主席题写的。毛主席的书法是狂草,气势磅礴,汪洋恣肆,用来写这八个字,有一种定义历史的重量和气魄。 而纪念碑的背面,那段长达152个字的碑文,就是由周总理手书的。 每一个都结构严谨,笔力沉雄,既有颜体的端庄,又有他自己的风骨。 不偏不倚,不急不躁,就像一个沉稳的叙述者,在为我们讲述一部跨越百年的英雄史诗。它完全实现了林徽因最初的设想——清晰、庄重,每一个字都充满了力量,让每一个读它的人,都能感受到那份肃穆和感动。

果峰

史诗级的绝配

用户16xxx94

珠联璧合,完美!!!

乆亍

林薇因和彭真同志的提议都可谓是不二之选[点赞]

虞山舜水

可以,而且意义非凡

我们

字如其人

古赵归人

毛主席的字气势如虹,能压的住场啊

用户10xxx15

黄金搭档,唯有毛主席和周总理也!

纯粹误会

毛主席的字没说的

春风十里 回复 09-13 23:09

毛主席的楷书那才叫一个漂亮,不要以为只能写草书[滑稽笑]

国之利刃 回复 春风十里 09-15 15:07

毛主席每个年代的字体都有所变化,有些时候还真有人认不出来