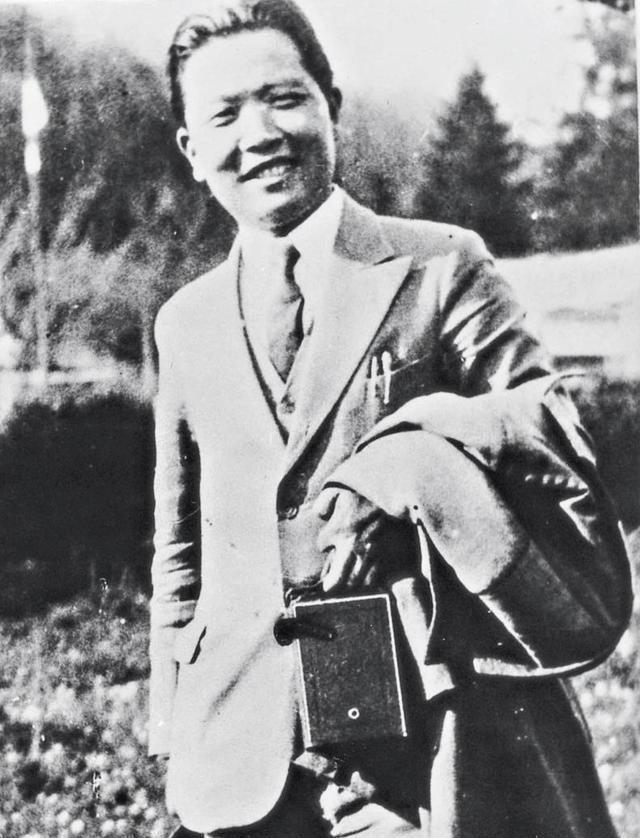

[太阳]1951年春天,新疆迪化监狱里一个戴着镣铐的中年人被临时叫出牢房,他满脸疲惫,以为要被转押,可当他走进办公厅时,却看到王震站在屋里。 (参考资料:2015-07-14 中国科学报——王恒升李四光丁文江:三位地质科学家的情怀) 20年代长江的一艘轮船上,一个英国水兵随手抢了中国农妇的几个橘子,农妇哭哭啼啼,却也无可奈何。 这在当时,算不上一件大事,谁知,旁边一个高大的中国男人站了出来,伴随一记清脆的耳光,用一口流利的伦敦腔英语教训那个水兵:“你的国家也有母亲和姐妹,你会这样对她们吗?” 这记耳光,不仅替同胞讨回了公道,也打出了一个知识分子的血性,这个人,是中国地质学的奠基人之一,李四光。 近三十年后,同样的故事在新疆上演,只是换了一种形式。 50年代初,王震将军的部队开进天寒地冻的新疆,战士们不是战死的,而是被活活冻死的,因为没有燃料,危急关头,周总理想到了李四光,李四光则推荐了自己的学生王恒升。 这事儿说来有点讽刺,王恒升这位海归地质专家,当时正因为一些莫须有的罪名,被关在“学习班”里接受审查。 当王震将军找到他,问他能不能帮忙找煤时,刚从屈辱中被解救出来的王恒升,没有提半句自己的委屈,甚至没时间去想个人的荣辱,直接一头扎进了冰天雪地,凭着对新疆地质的了解,他很快为部队找到了救命的煤田。 从长江上的一记耳光,到雪地里的一次救急,老师用行动教会了学生何为血性与担当,学生则用选择践行了老师的精神,而这种风骨,几乎是中国第一代地质学家的共同烙印。 他们是真正把论文写在中国大地上的人,他们的前辈,丁文江,为了解决南方缺煤问题,把整个生命都扑在了湖南煤田的考察上,可惜,最终因煤气中毒死在了任上,年仅49岁。 他的死,是一个悲剧,却也像一个坐标,标定了那一代知识分子为国探路的决心。 后来,国际上普遍断言“中国贫油”,又是李四光,顶着巨大的压力,用自己的地质力学理论,硬是带着团队找到了大庆油田,让新中国的工业机器转动了起来。 能源问题关乎发展,而有些自然伟力则直接关乎生存,1968年邢台地震,周总理看着废墟落了泪,把地震预报这个世界难题交给了年迈的李四光,李四光生命的最后几年,就是朝着“地震可以预报”这个目标发起的冲锋。 支撑这些宏大叙事的,其实是一种更朴素的情感——对人的关怀,丁文江早年在云南考察锡矿,跟矿工们挤在称作“伙房”的草棚里过夜。 他在日记里写,几十个人挤在一起,地上全是痰,根本没法落脚,整晚都是此起彼伏的咳嗽声,他形容这声音是“凄惨的音乐”,让他彻夜难眠。 这“音乐”,从此就刻在了他的心里,让他之后每一次勘探,都带着对底层民众疾苦的悲悯。 这就不难理解李四光的那一记耳光了,他教训英国水兵的话,超越了民族主义,抵达的是最基本的人性共情。 这一幕,他的学生王恒升记了一辈子,晚年反复向人讲起,可见,老师的人格,有时比科学知识本身,是更宝贵的传承。 这份深情,岁月也没有忘记,到了80年代,已是耄耋之年的王恒升,为国家做出巨大贡献,家里却清贫到连一部电话都没有,当年的王震将军得知后,感慨万千,立刻亲自协调,第二天就给王老安上了电话。 一部电话,是国家对功臣迟来的惦念,也是一份跨越了几十年的回报。 从丁文江、李四光到王恒升,我们看到的是一种已经稀缺的风骨,他们那代知识分子,读的是圣贤书,懂的是西洋科学,骨子里却是最传统的“士大夫”精神,他们一辈子跟山川矿脉打交道,心里装的却全是人。 胡适曾亲自为丁文江作传,汶川地震后,媒体重提李四光的预报理念,王震将军也没有忘记那个雪中送炭的王恒升,这说明,一个社会终究不会忘记那些真正把个人命运与国家山河、人民苦乐绑在一起的人。 他们勘探的不仅是矿藏,更是民族精神的深度;他们描绘的不仅是地质图,更是心系苍生的情怀版图。 今天,很多人习惯了在虚拟世界指点江山,而他们那代人,是用双脚,一步一步把这个国家从泥泞里丈量出来的,这或许才是最值得我们思考的地方。