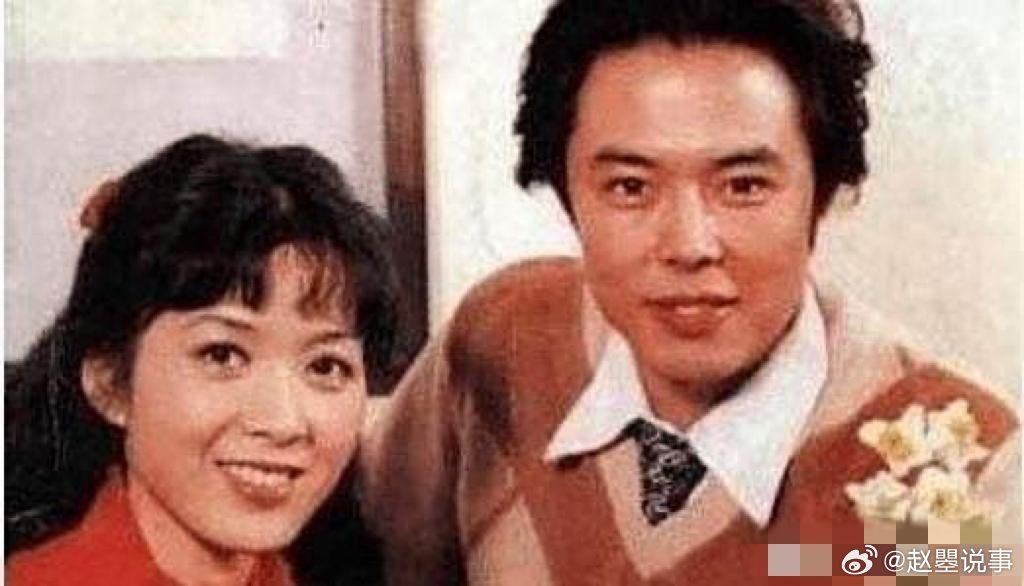

1983年,沈丹萍与张铁林已经谈了6年恋爱。有一天,沈丹萍刚回到宿舍,同宿舍的一个姑娘就迫不及待跟她说:“你知道吗?张铁林跟龚雪……”

1978年的北影校门,梧桐叶刚落了一层,沈丹萍拎着蓝布包往里走,辫子甩在背后,跟刚抽条的树苗似的。她才18岁,从南京来,考表演系时唱了段《茉莉花》,考官说"眼睛亮,有灵气",就这么进了门。

报到那天,她在排练场撞见个高个男生,正背对着她练台词,声音浑厚:"大王,这事儿得从长计议!"转过来时,沈丹萍愣了——眉眼英挺,就是笑起来有点痞,是比她大三岁的张铁林,同班的。

张铁林那会儿早有点"学长样",会帮新生扛行李,还偷偷把食堂的白面馒头分给家境差的同学。见沈丹萍站着发愣,他把手里的剧本往腋下一夹,伸手:"沈丹萍是吧?我张铁林,以后有不懂的问我。"

两人熟起来是在排练课上。老师让排《雷雨》,沈丹萍演四凤,张铁林演周冲。有场戏要四凤哭着跑,沈丹萍总哭不出来,急得眼圈发红。下课后张铁林拉她到操场角落,捡了片梧桐叶:"你想啊,要是你娘走了,就剩你一个人,这叶子落了,明年还长,人走了就回不来了......"

话没说完,沈丹萍的眼泪"啪"掉在叶子上。她抬头看张铁林,他正挠头笑,阳光透过叶缝照在他脸上,她心里忽然跳了下——后来才知道,那叫动心。

那会儿北影的排练场总亮到后半夜。沈丹萍练身段,张铁林就搬个小马扎在旁边看,递水时总不忘说"刚那个转身好看";张铁林背台词卡壳,沈丹萍就把难记的句子抄在小本子上,标上"像说悄悄话似的"。同学都笑他们"形影不离",沈丹萍嘴硬"就是同学",却会在张铁林演男主角时,偷偷在台下攥紧手心。

大二那年,沈丹萍接了《百合花》,演个小媳妇。她紧张,总怕演不好,张铁林特意请了半天假,陪她去郊区体验生活。见农妇纳鞋底,他就蹲在旁边看,回头教沈丹萍:"你看她手指头,不是绷着的,是松松的,过日子的人都这样。"那部戏后来火了,沈丹萍走在校园里,有人喊"小媳妇",她红着脸跑,张铁林在后面追,笑她"成大明星了还害羞"。

1981年拍《夜上海》,两人终于合作当主角。戏里是恋人,戏外也真成了恋人。收工后,张铁林会拉着她在片场附近的田埂上走,月光把影子拉得老长。他说:"等毕业了,我娶你,咱还一起演戏。"沈丹萍没说话,只是把他的手攥得更紧——那时候她信,信得扎实。

1982年毕业,沈丹萍分到北影演员剧团,留了北京;张铁林去了天津电视台,说是"先闯闯,以后再调回来"。离别的火车上,沈丹萍塞给他个布包,里面是她连夜织的毛衣。张铁林揣着包,说"每月我都回来看你",车开时,他扒着窗户挥手,沈丹萍站在月台上,眼泪混着风,吹得眼睛疼。

1983年春天,沈丹萍刚拍完《被爱情遗忘的角落》,正红。她在剧团宿舍拆信,室友拿着本杂志进来,欲言又止:"丹萍,你......你看看这个。"

杂志封面是《大桥下面》的剧照,女主角龚雪笑靥如花,旁边站着的,是张铁林。两人挨得近,张铁林的手搭在龚雪身后的栏杆上,姿势亲昵得像情侣。内页还有专访,说"张铁林与龚雪合作默契,戏里戏外互动频繁"。

龚雪那会儿是大腕,《小花》《大桥下面》部部爆红,是观众眼里的"玉女"。沈丹萍手里的搪瓷缸"当啷"掉在桌上,热水洒了一手,她没顾上擦,盯着照片——张铁林笑的样子,她从没在他对着自己时见过,那是种藏不住的热络。

室友劝她"可能是宣传",可沈丹萍睡不着了。张铁林这两个月回北京的次数少了,电话里总说"忙",有时还含糊其辞。她越想越慌,第二天一早就揣着杂志,坐火车去了天津。

天津电视台的旧办公楼有点破,沈丹萍找到张铁林的办公室时,他正和人说笑。见她来了,他脸上的笑僵了下,把人支走,关了门。

"那杂志是怎么回事?"沈丹萍把杂志拍在桌上,声音发颤。

张铁林没看杂志,挠了挠头:"就是拍戏嘛,宣传需要,摆摆样子。"

"摆样子需要挨那么近?"沈丹萍追问,"你这两个月不怎么回北京,是不是因为她?"

沉默了半晌,张铁林忽然抬头,眼神飘:"丹萍,我们......算了吧。"

沈丹萍愣了,像被人抽了口气:"你说啥?"

"我一直把你当妹妹,"他别过脸,"龚雪她......懂我,我们更合适。"

"妹妹?"沈丹萍笑了,眼泪却下来了,"六年!从北影的梧桐叶到现在,你说我是妹妹?"她想起他说"毕业就娶你",想起那件没织完的毛衣,心像被揉碎的纸,"张铁林,你敢看着我说,你没骗我?"

张铁林没敢看她,只是摆手:"就这样吧,对不起。"

沈丹萍没再吵,拿起包就走。走出办公楼,天津的风刮得脸疼,她才蹲在路边哭,哭够了,买了张返程票。火车开时,她没回头——那六年的情,就像杂志上的照片,看着光鲜,一撕就碎。

沈丹萍没沉沦。回北京后,她把自己扎进片场,拍《屠城血证》,演个失去孩子的母亲,哭戏一条过,导演说"这姑娘眼里有故事"。年底,朋友给她介绍对象:"德国人,叫乌韦,是摄影师,人老实。"

见乌韦那天,他穿件灰夹克,中文说得磕磕绊绊,却总笑。知道沈丹萍刚分手,他没追问,只是说"我看过你的电影,你演得好"。后来约她去公园,他会提前查好公交路线,怕她累;她拍夜戏,他就拎着保温桶在片场等,里面是热牛奶。

1984年,沈丹萍跟乌韦说"咱结婚吧"。父母反对:"外国人,离那么远,不靠谱。"她拉着乌韦的手:"他对我好,比啥都强。"婚礼简单,就请了几个朋友,乌韦给她戴戒指时,手有点抖:"我以后,不让你哭。"

后来她跟着乌韦去了德国,乌韦怕她想家,把北京的老家具都运了过去;她想拍戏,乌韦就放弃国外的工作,陪她回北京定居,开了家摄影工作室,多数时候在家做饭带孩子。两人生了两个女儿,大女儿会帮她背台词,小女儿总黏着乌韦,一家四口逛胡同的照片,登在杂志上,满是暖。沈丹萍还拍戏,演妈妈,演奶奶,戏份不多,却踏实,采访时说"家里好,戏才演得稳"。

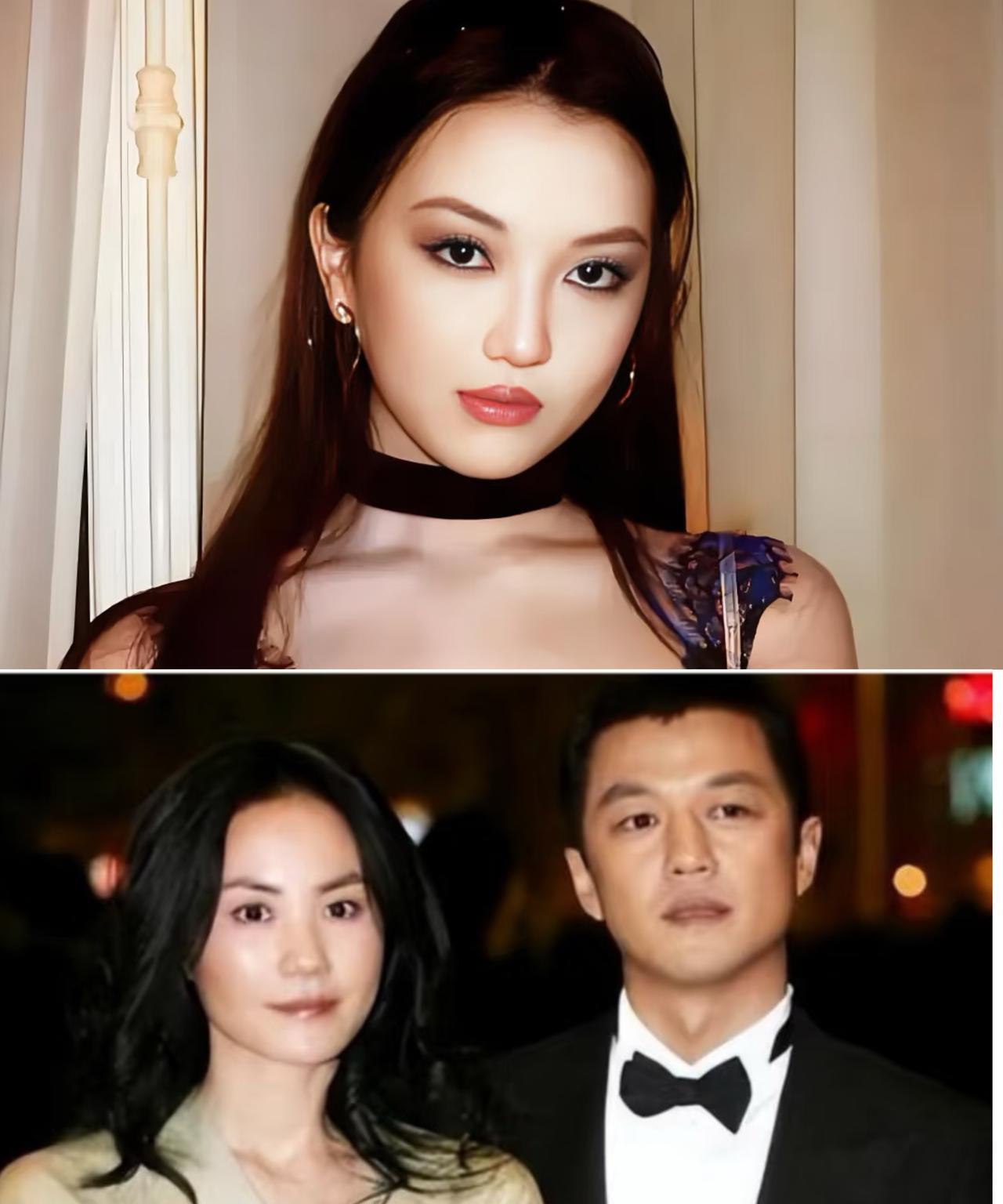

张铁林呢?跟龚雪没处多久就分了。听说龚雪嫌他"太飘",拍戏时还跟别的女演员搭话。1987年他去了英国进修,学导演,认识了波兰女子安娜,没多久结婚生女,取名张月亮。可没过几年又离了,安娜带着女儿回了波兰,后来张月亮长大回中国,父女俩才慢慢有了联系,只是总隔着层啥。

90年代末,张铁林回国,拍《还珠格格》成了"皇阿玛",红得发紫。可绯闻没断过,今天传跟这个演员吃饭,明天说和那个模特逛街。有次他去北影参加活动,遇见过沈丹萍,沈丹萍牵着小女儿,他想打招呼,沈丹萍只是点点头,就走了。后来更热闹,他因子女抚养问题被起诉,法庭上红着眼吵,媒体拍了照,标题刺眼——曾经的"英挺小生",成了八卦版的常客。

龚雪的路最安静。跟张铁林分手后没多久,她卷进了"流氓案",其实是被人牵连,可那年代名声脆,一沾事就难洗。她没辩解,1985年干脆去了美国,读艺术设计,嫁了个普通华人,生了孩子。有人在美国见过她,在超市买牛奶,素面朝天,跟邻居笑谈物价,没人知道这是当年红遍全国的"玉女"。偶尔有记者找到她,她只说"现在挺好,不想提以前"。

2018年北影校庆,沈丹萍去了。她头发白了点,穿件米色风衣,挽着乌韦的胳膊,乌韦帮她理被风吹乱的头发,动作自然得像做了几十年。遇见老同学,她笑着聊孩子,说大女儿开了家设计公司,小女儿在读戏剧学院,"随我,喜欢演戏"。有人提起张铁林,她愣了下,随即笑:"好多年没见了,听说身体还行。"

那天张铁林也去了,被一群人围着,却有点落寞。他头发稀疏了,背也微驼,说起当年拍《夜上海》,眼睛亮了下,可转眼又叹"那时候年轻"。有人问他"后悔不",他没直说,只端着酒杯抿了口:"路是自己走的。"

后来有次节目采访沈丹萍,主持人翻出1983年那本杂志,问她"恨过吗"。沈丹萍笑:"那会儿恨,后来不恨了。他有他的活法,我有我的。"她指了指墙上的全家福,"你看,我这挺好。"

龚雪还是没消息。有人在美国华人论坛上发过照片,她在社区做志愿者,教老人画画,笑得温和。照片里的桌子上摆着盆绿萝,长得旺,像她现在的日子——不耀眼,却扎实。

其实1983年那桩事,哪是简单的"感情破裂"?不过是三个年轻人站在岔路口,选了不同的道。沈丹萍选了"安稳",知道自己要啥,抓着踏实的暖就不松手;张铁林选了"热闹",总想着往前冲,却忘了脚下的路;龚雪选了"躲",受了伤就退到没人的地方,把日子过成了静音模式。

如今再看,哪有啥对错?只是选择会说话。沈丹萍的家里总有饭菜香,张铁林的豪宅里常传官司声,龚雪的小院里晒着太阳——1983年的风早停了,可它吹歪的树,长到今天,枝桠各有各的方向。

有次沈丹萍整理旧物,翻出那件没织完的毛衣,蓝毛线褪了色。她笑着递给小女儿:"给你当抹布吧。"小女儿接过去,蹦蹦跳跳跑了。阳光从窗户照进来,落在她和乌韦相视而笑的脸上——那些碎了的过往,早被岁月磨成了垫脚的砖,让她站得更稳,看得更清。

而张铁林在一次采访里,对着镜头忽然说:"当年要是......"话没说完,就红了眼。有些选择,年轻时觉得是自由,老了才知道,是要还的账。

龚雪大概不会想这些了。她在大洋彼岸的午后,教老人画向日葵,笔尖蘸着黄颜料,画得认真。过去的光也好,影也罢,都成了画里的背景,不重要了。

人生哪有那么多轰轰烈烈?不过是在某个转弯处,选了条让自己心安的路。走得久了,就知道——安稳的暖,比啥都强。