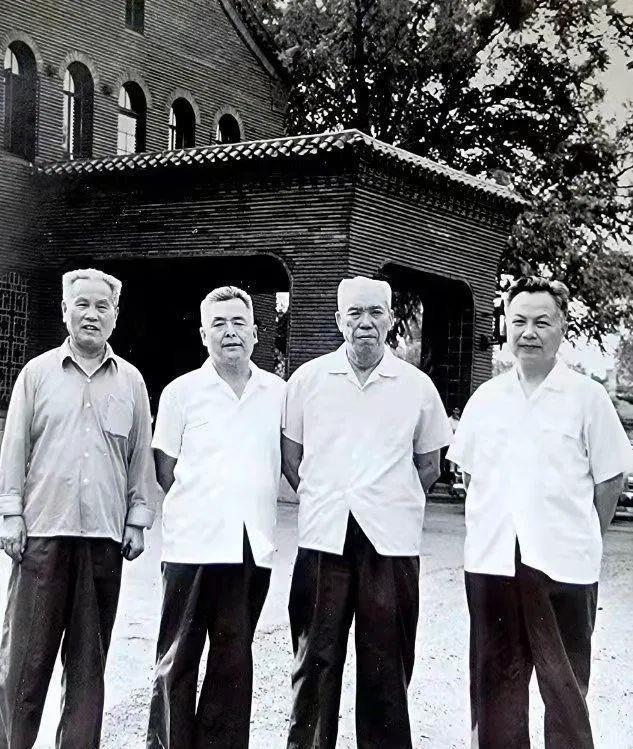

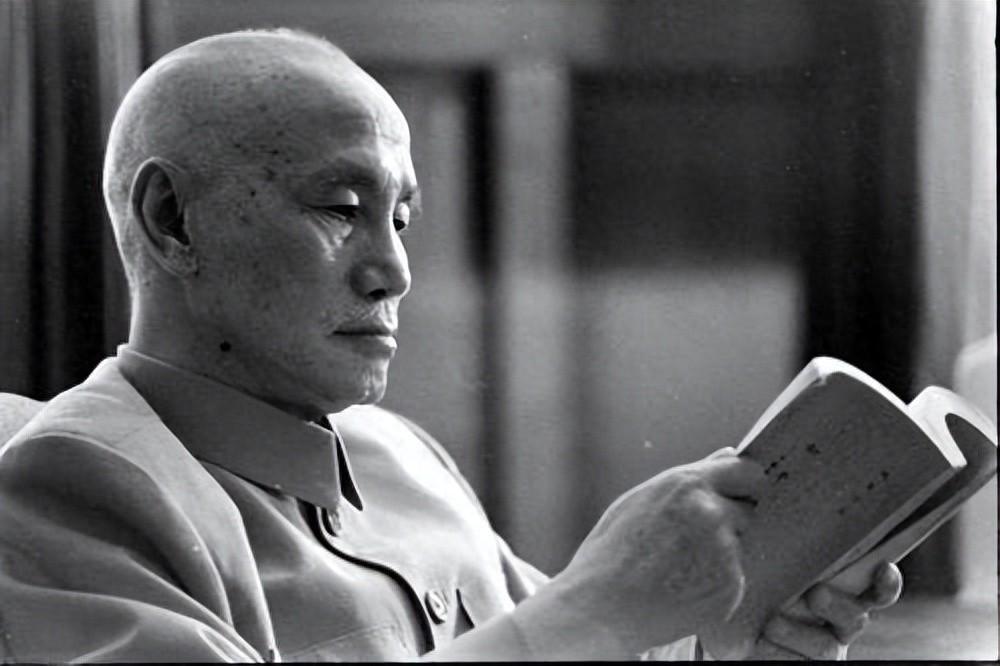

梁兴初调任成都军区司令,周总理当面问他:你认识这个人吗? “1967年3月10日,老梁,四川的摊子,你敢接吗?”周恩来在中南海小客厅开门见山。带着浓重湖南口音的主席指示还在耳边回响,梁兴初挺直腰板,只回答了一个字:“敢。” 当时的成都军区是全国出了名的热点:造反派林立,机关停摆,四川本地民兵与外来部队对峙,一场口号就可能引发武装冲突。中央急需一位强硬又可靠的主官。毛主席圈定的人选里,最合适的就是“四野虎将”梁兴初。 梁兴初此刻却才知道,接任前还有第二道考题。周总理指了指桌上另一份人事任命电报,抬眼问:“你认识这个人吗?”梁兴初看到“张国华”三个字,愣了半秒,随即笑出声:“当然认识。1931年永新红军连队,他吹号,我架线,老同乡了。”周总理点点头:“那就好,军区政委他来当。你俩配合,先稳住四川。” 为什么非要两个人一起去?背景因素不复杂:其一,“四野”系统在西南的基础薄;其二,四川是二野的传统地盘,张国华在西南深耕十多年,山头、土语、人脉,他一清二楚。中央需要“外来猛将”破冰,也需要“本地老成”续航。 回头看张国华这条线,他的名气不如梁兴初,却占据了极其重要的战略位置。1950年,第18军入藏前夕,医务人员曾劝他暂留内地——心脏不好,高原危险。张国华一句“中央需要我”扔下行李就上马。几年下来,西藏没有出现大规模武装冲突,他的“软着陆”方案为后来自治区的建立提供了模板。1955年,西藏军区升格,他顺势成为最年轻的大军区司令之一。 1965年,中央西南局增设书记处书记,张国华到重庆报到,实质上把半个西南的军政事宜揽到手里。待到“文革”风暴乍起,四川各派拉起武斗,北有“714”,南有“8·26”,几条骨干铁路时断时通,工厂停产,粮食外运受阻。张国华虽能在局部斡旋,却缺一位既能震慑又能指挥野战部队的大将。毛主席决定让梁兴初空降成都,就是这盘棋的关键一步。 梁兴初的威名来自“三十八军打头阵”。1948年的锦州,1950年的“三所里”,再到朝鲜长津湖,硬仗一茬接一茬。“梁大牙”外号源于他出奇制胜时咬牙的动作,部下常说“司令一咬牙,我们就知道要拼命了”。这种强悍作风,正是稳定军心所需。 空降第一天,梁兴初没有先去指挥部,却在成都东大街的“和平电影院”召开见面会——地方派性组织都在,枪也在。梁兴初只说两件事:一、军区在建制上高于任何群众组织;二、枪声再响,装甲团当天进城。说完他摔下一张表,统计当日各派缴械数字,限时上交。张国华站在一旁补充一句:“交得越多,谈得越快。”会场气氛骤冷,骂声四起,但两周后,主要派别的重武器基本封存到军区仓库。四川乱局自此开始降温。 值得一提的是,两人分工极为默契。梁兴初主外:调兵、设卡、疏通交通线;张国华主内:整顿机关、恢复生产、安抚地方干部。矛盾到了顶峰的攀枝花钢铁基地,梁兴初干脆把38军一个团搬过去守门,张国华转身拿出粮票、布票和伤员慰问金,软硬兼施。第三季度,攀枝花高炉重新点火,全国钢铁供应被保住,中央紧张的工业计划没再大幅下滑。 两位江西老表深夜对酒的场景,军区作战室的老兵至今津津乐道。梁兴初习惯白酒,张国华改不了米酒,二人举杯碰一下就开始谈下一条铁路、下一批复工企业。有人听见梁兴初嘟囔:“张老弟,我顶住外面,你把里子弄顺就行。”张国华笑着回:“行,只要你别把枪炮全弄坏,我给你垫后。” 1968年,四川省革委会成立。张国华任主任,梁兴初任副主任,管工业、交通、外贸运转。半年内,省内主要铁路准点率回升到75%,以当年的条件看已属惊人。同年秋,成都军区机关恢复例会制度,“紧急会议”这个词渐渐淡出文件。 然而风云突变。1971年“九一三”事件后,清查风暴席卷军队。梁兴初因为在朝鲜战争与林彪有交集,被指存在“历史问题”,暂时离开岗位接受审查。这一离岗,直到1973年才有结论。张国华则因长期高原劳累,加之心脏病复发,于1972年病逝成都军区机关病房。享年57岁。 有人评价:四川能在最混乱的那几年没有失控,靠的是“虎将配佛将”的组合。一个敢挥刀,一个能解结,缺一不可。毛主席和周总理当年的两手安排,在实践中印证了其针对性。 周总理那句“你认识这个人吗?”看似随意,其实是对彼此信任程度的最后确认。熟人搭档,减少磨合;老战友再度并肩,冲得出去也守得下来。几十年后回顾,那场谈话不过数分钟,却左右了西南大局的走向。 战争年代的战友,在和平年代依旧要打硬仗,只是对手从敌军变成了混乱和贫困。梁兴初与张国华的成都岁月,再次说明:选对人,才有赢的可能。