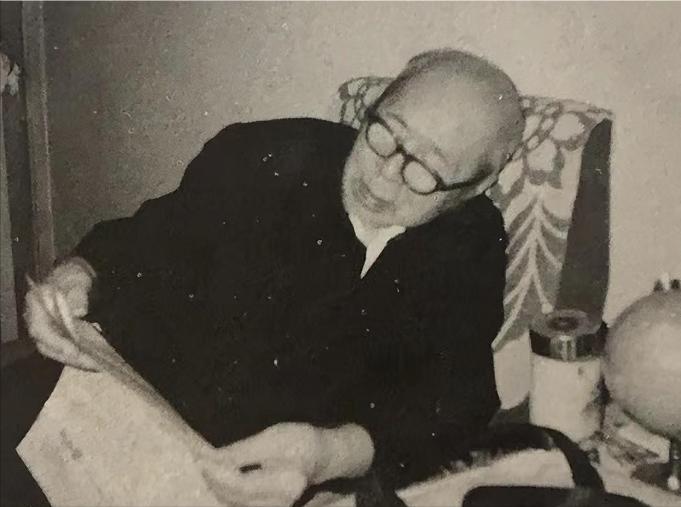

这是陈伯达生前留下的最后一张照片,也不知道叶永烈在拍摄这张照片的时候,是如何说服这个老人摘下帽子的。要知道,陈伯达酷爱戴着一顶帽子,哪怕是在炎热的夏季,哪怕是在晚上睡觉的时候,他都必定戴着一顶帽子。 陈伯达1904年出生在福建惠安一个普通家庭,早年接受教育,15岁考入厦门集美师范学校,毕业后当小学老师。后来他去上海大学文学系深造,接触新思想,1925年加入国民党,次年参与北伐宣传工作。1927年他转入中国共产党,7月被派往莫斯科中山大学学习,四年后回国。 回国后,他在北平中国大学教书,1931年被捕入狱,次年出狱,继续从事地下工作。1935年参与“一二·九”运动,1936年任中共中央北方局宣传部长。1937年到延安,在陕北公学、中央党校、马列学院任教,1939年调入毛泽东办公室担任秘书,参与文件起草。此后他先后在中央研究院、中央政治研究室任职,1945年当选中共七届中央委员。 1949年后,他担任政务院文教委员会副主任、中国科学院副院长等职,参与多项政策制定。1956年成为中共中央政治局候补委员,1966年升为常委。1970年他被隔离审查,1973年开除党籍,1980年被判处18年有期徒刑。1981年获准保外就医,1988年刑满释放,住在北京郊区一栋楼房的顶层,与儿子陈晓农、媳妇和小孙子一起生活。 释放后的日子很简单,每月200元生活费,大部分用来买书。他喜欢看电视新闻和阅读书籍,但特别怕冷,脑袋一吹风就头疼,所以常年戴着深蓝色的干部帽,哪怕在家休息也不摘。很多人以为他是为了遮盖头发稀疏,其实主要是保暖需要。这种习惯从年轻时就养成,成了他生活的一部分。晚年他身体虚弱,行动不便,但仍保持阅读习惯,偶尔写些东西。 叶永烈是位作家,通过公安部协助,在陈伯达释放后不久获得采访许可。他先从外围入手,访问陈伯达的旧秘书、同事和子女,收集背景资料,以示诚意。初次见面,陈伯达态度冷淡,自称作为前犯人只回应公安提问,对叶永烈可不理会。但叶永烈提到1958年北京大学校庆时见过他,当时陈伯达讲话因口音重需翻译,这让气氛缓和,两人开始交谈。 从那以后,叶永烈每年从上海飞北京几次,住在陈家附近宾馆,乘公交车过去。采访通常持续几个小时,谈历史事件,叶永烈做笔记。有一次谈话到深夜,叶永烈错过末班车,在陈家客房过夜。那房间简单,有单人床。 他们建立起忘年交,叶永烈成为陈伯达晚年唯一访问者。这得益于叶永烈的细致准备,先收集资料,再从亲友入手,逐步获得信任。陈伯达释放后拒绝其他人采访,却对叶永烈例外,这显示出叶永烈的坚持和方法有效。 1989年9月,陈伯达去世前一周,叶永烈又来访。谈话结束,叶永烈拿出相机请求拍照,陈伯达同意。拍了几张后,叶永烈注意到陈伯达旧照都戴帽,便问能否摘下帽子拍一张。陈伯达先拒绝,叶永烈劝说后,他同意,摘下帽子,拿起报纸摆姿势。叶永烈拍下这张照片,成了陈伯达最后影像。 这个过程显示叶永烈的机敏,他抓住机会记录珍贵一刻。陈伯达怕冷是主要原因,但那天他破例,可能是对叶永烈的信任。照片中陈伯达表情平静,背景有书架和电视机。这张照片不同于以往,突出老人真实一面。 叶永烈的采访持续多年,每次从上海赶来,记录老人回忆。这不只为写书,也形成一种陪伴。陈伯达晚年孤独,叶永烈成为桥梁,连接过去和现在。 拍照后,叶永烈离开。几天后,1989年9月20日中午,陈伯达吃饭时突发心肌梗塞,去世,享年85岁。当时陈晓农在去河北的火车上,接到电话赶回。遗体送医院保管,几天后在北京八宝山火化,仪式简单,无讣告无悼词,子女出席。 骨灰先放八宝山附近老山骨灰堂,1991年陈晓农夫妇带回福建惠安岭头村老家,安放在出生老屋。公安部通知叶永烈,他从上海赶来,采访陈晓农,了解最后日子,包括陈伯达中秋节写的一首诗,作为绝笔。