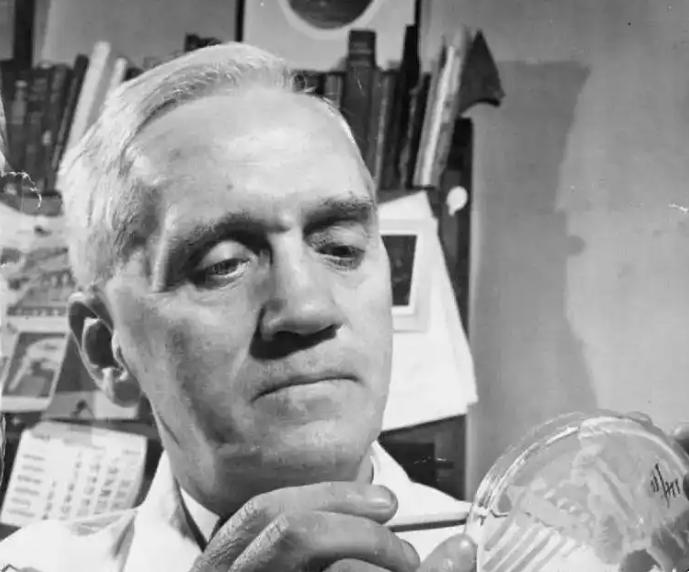

1921年,弗莱明在实验过程中,不小心打了个喷嚏,一点鼻腔粘液刚好滴在培养基上,他怎么也没想到,自己的这个举动,竟然在70年内救了上亿人性命,人类寿命也平均提高15年。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1921年11月的一个下午,伦敦天气阴冷,圣玛丽医院的一间实验室里,亚历山大·弗莱明站在木头实验台前,低头观察着一排排培养皿。 他正研究葡萄球菌,这是一种常见的致病菌,常使人伤口化脓发炎,培养皿里铺着密密麻麻、像黄色小米粒一样的细菌,那几天他患了重感冒,鼻塞严重,说话都透着鼻音。 就在那天的实验中,他忽然打了个喷嚏,没有来得及转头,也没来得及捂嘴,鼻腔里带着粘液的气流正好落在一个没有盖盖子的培养皿上,他皱了皱眉头,随手把那个皿子推到一边,没有太放在心上。 那只是一次不小心的污染,在常规的实验流程里早该被丢掉,接下来的几天,他因为生病请假,离开了实验室。 两周后,他返回实验室,准备清理那批做过实验的培养皿,就在翻看那一个个细菌繁殖情况时,他忽然注意到那个曾经沾了鼻涕的皿子。 在原本应该长满细菌的地方,黏液滴落的位置周围居然出现了一圈空白,那一圈里的细菌仿佛被清扫过一样,完全不见踪影。 他凑近细看,又拿起显微镜反复观察,确认那一圈并没有细菌活动的迹象,他隐隐觉得那滴鼻涕里可能含有什么能杀菌的物质。 他小心地从鼻腔、唾液、泪液等体液中提取样本,进行系统实验,最终提取出一种成分,能够杀灭某些细菌,他称它为“溶菌酶”,但这种物质的杀菌能力有限,对真正致病的细菌并不管用。 研究到最后,这个发现没有掀起太大波澜,溶菌酶虽然写进了教科书,但并不是理想的治疗手段,之后的几年里,他依然继续研究细菌。 1928年,他又一次与细菌培养打起了交道,这次研究的是金黄色葡萄球菌,在一次假期回来后,他开始收拾离开前做的实验。 他从培养箱里取出几个培养皿,忽然发现其中一个的边缘长出了一片绿绿色的霉斑,像是发霉面包上的那种霉。 霉菌周围的细菌也像当年那个“鼻涕圈”一样,被清得干干净净,他的经验告诉他,这不是普通的污染,而是霉菌中可能产生了某种强效的杀菌物质。 他从这块霉斑中提取出活性物质,并发现它能杀死多种革兰阳性细菌,尤其是致病性强的葡萄球菌,他将这种物质命名为“青霉素”。 为了确认它的效果,他尝试了不同的提取方式,却始终无法提纯出足够纯净、稳定的产品,青霉素非常脆弱,在常规的实验条件下很快就会分解失效。 他花了几年的时间,依旧没能解决这个难题,最终,他将所有实验记录和霉菌样本交给了牛津大学的一个研究小组,希望他们能继续完成这项工作。 1938年,霍华德·弗洛里和恩斯特·钱恩接过了这项研究,他们的实验室空间狭小,桌上堆满了瓶瓶罐罐,装着各种霉菌培养液,空气中弥漫着发酵后微酸的味道。 提取青霉素的过程极其繁琐,稍有差错便前功尽弃,最开始提取出的量少得可怜,有时刚提出来就失效,两人连续熬夜,反复实验。 终于有一次,他们提取出一小批纯净粉末,注射给几只感染细菌的小白鼠,几只快死的小鼠竟然慢慢恢复了活力,这让他们欣喜若狂,他们知道,这是一个关键的突破。 但要真正造福人类,不能只靠实验室里那一点点粉末,他们必须让青霉素进入大规模生产阶段,第二次世界大战爆发,前线士兵大多死于伤口感染,而不是枪伤,青霉素的临床需求变得极为迫切。 1943年,弗洛里前往美国争取支持,美军立刻表示愿意投入生产,但当时的生产方式效率低,青霉只能在培养液表面生长,可利用面积有限,科学家们设想能否让霉菌在液体中悬浮生长,以提高产量。 他们从全世界采集不同地区的霉菌株,从印度的泥土到非洲的水果,不断筛选,却都不理想,一次偶然机会,实验室的女技术员玛丽·亨特在农贸市场买了一只哈密瓜,发现表皮上长着一层绿色霉斑,像极了青霉。 她带回实验室,经过测试发现这株霉菌的产量是原始株的200倍,后来通过X射线照射突变后,产量再次提升10倍,这只哈密瓜上的霉菌最终成为青霉素工业化生产的关键菌种。 青霉素从被发现到真正普及,经历了近20年,从一滴鼻涕开始,到哈密瓜的霉菌,再到战火下的抢救,每一步都是坚持和偶然的交织。 据估计,自从青霉素临床应用以来,已经拯救了数亿人的生命,全球人类的平均寿命也因此延长了约15年。 这种改变世界的药物,不是凭空而来,而是无数科研者一次次失败之后的成果,而这一切,只因为1921年一个鼻子不通的医生,打了一个喷嚏。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:滨州医学院图书馆——【科普】因为一个喷嚏,他发现了青霉素