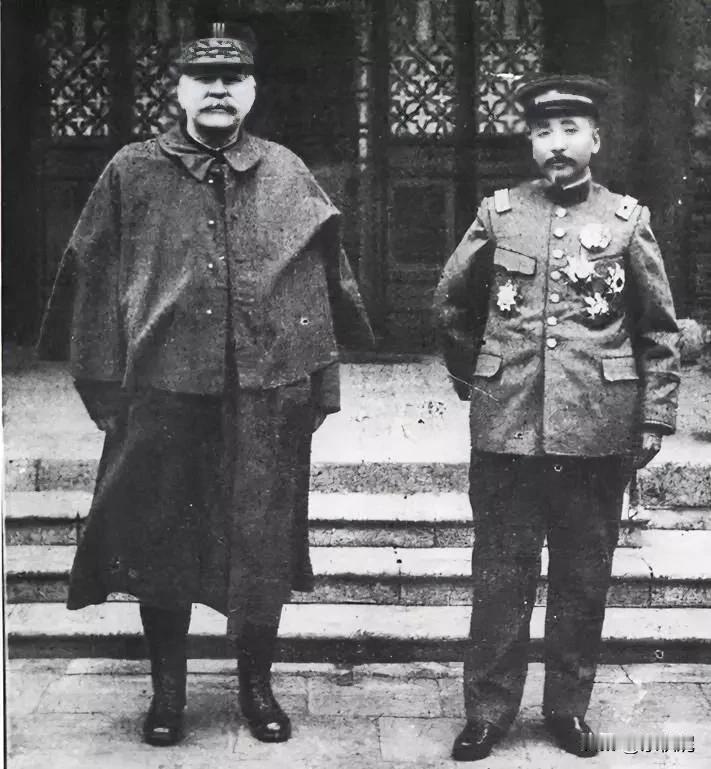

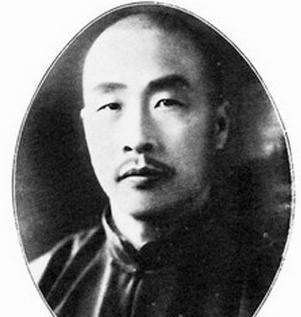

1990年,重获表达自由的张学良谈及故人时,对冯玉祥的评价尤为尖锐,称其“残忍好杀”“专说假话,鲜有真言”,这与冯玉祥“爱国将军”“布衣将军”的普遍印象大相径庭,背后藏着积怨。

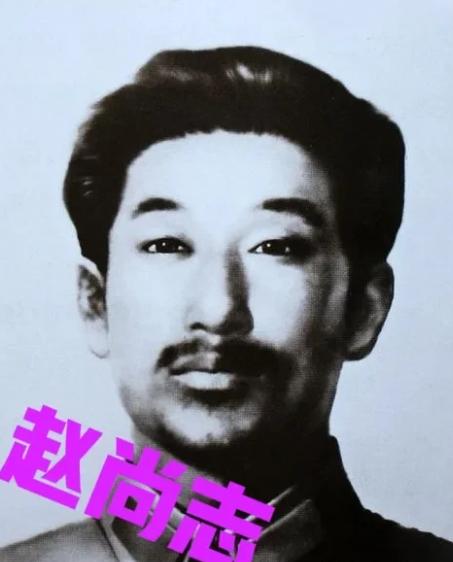

最让张学良记恨的是1925年“郭松龄反奉”事件。郭松龄是张学良的恩师与心腹,奉系精锐交由其统领,却在滦州倒戈反张,而这背后有冯玉祥的身影——两人曾密约,郭松龄推翻张作霖后掌控东北,冯玉祥则取天津及出海口。然而,当郭松龄与奉军激战正酣等待援军时,冯玉祥不仅按兵不动,反而攻打天津的李景林抢占地盘,还切断了郭松龄的后路,直接导致其兵败被杀、曝尸三日。这种背盟之举,让张学良对冯玉祥极为不齿。

五年后的中原大战,各方拉拢手握重兵的张学良,唯独冯玉祥未派人,即便来了,张学良也明确表示不会相助。最终他选择支持蒋介石,大军入关导致冯、阎失败,也算报了旧怨。

不过张学良也承认,冯玉祥在民族大义上有亮色,比如“九一八事变”后,他是少数积极抗日的力量,1933年联合共产党人组建察哈尔民众抗日同盟军,收复多伦等地,这一点值得佩服。但他也点出冯玉祥的致命弱点:没人信他。冯玉祥一生多次倒戈,有“倒戈将军”之称,反复无常的行事风格让他难有真朋友,即便组织抗日同盟军,也因蒋介石的猜忌(怕其坐大),最终在中央军与日伪军夹击下失败。

张学良说的“残忍”,源于冯玉祥治军严苛,对叛将手段酷烈(如活埋马廷勷),这与受过西式教育、行事相对温和的张学良形成价值观冲突,后者称自己“从不做这类事”。而“说假话”,则指向其屡次背盟失信,政治立场频繁变换,在注重忠义的传统观念中,难免被视为“无信”。

冯玉祥出身草根,一切靠打拼得来,在弱肉强食的年代,频繁选择阵营或许是生存策略,其行为背后有复杂的利益考量,并非单纯的背信弃义。他生活简朴,与士兵同吃同住,被称为“布衣将军”,信仰也几经转变,从基督教到三民主义,晚年倾向共产党,周恩来曾评价其“一生有革命精神”。

这样的人物难以简单定义:既有爱国真诚,也有军阀的狡诈残忍;既有平民情怀,也有政客的投机多变。张学良的评价,某种程度上是不同圈层视角的体现。

1948年,冯玉祥应中共邀请回国参加新政协会议,途中因轮船失火在黑海遇难;张学良则在太平洋彼岸度过漫长余生,亲口讲述了这段过往。