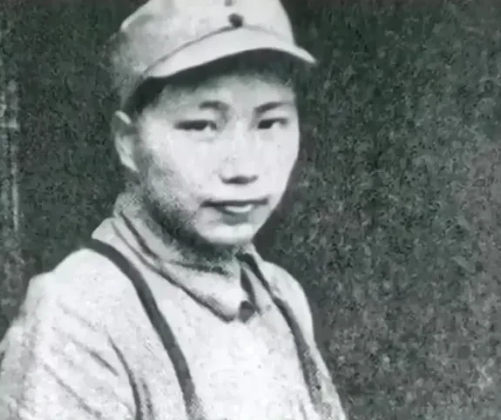

1968年,21岁的女知青廖晓东,嫁给了一贫如洗的老光棍。新婚夜,廖晓东一脸娇羞,谁料,老光棍一脸不耐烦。正当廖晓东一脸懵时,老光棍突然一巴掌甩了过来! 廖晓东出生在1947年,那时候国家刚成立,她却成了孤儿,因为父母在战斗中没了。她被养父廖碧臣收养,在青岛长大。养父是老革命,给她提供了不错的教育,她上完高中,本来有机会留在城里找工作。养父母劝她别去农村吃苦头,可她铁了心要响应号召,去帮乡亲们改善生活。她收拾行李,和城里来的好友徐丽一起出发。路途上颠簸得要命,卡车陷泥坑,大家推车换拖拉机,好不容易到了诸城县三官庙村山洼村。那地方偏僻,土房子破败,冬天大雪一封山,就出不去。她没抱怨,主动去最穷的队组干活,帮着修路分粮,还教村里小孩认字。徐丽看她这么拼,也跟着帮忙整理书本。 村里开了忆苦思甜大会,卢照东作为民兵连长上台讲自家三代乞讨史,他三十多岁还光棍一条。廖晓东听了,当场宣布嫁给他,不让他继续穷下去。散会后,她搬进他家,领了证。婚礼简单,村民送点面条。新婚夜,她建议他洗洗再睡,他不乐意,直接扇了她一耳光。她没料到这开头,从那以后,日子就苦了。卢照东懒得动弹,不干活,她怀孕了还得下地挣钱补贴家用。他一不顺心,就动手打她,关在屋里揍。徐丽劝她走,她说这是命,就这么忍着。 婚后,廖晓东生了孩子,先是儿子,后来女儿。她身体越来越差,还得操持家务和村里事。她办起小学,当老师教书,村里孩子围着她学文化。卢照东不高兴,觉得她不该出门,经常吼她扇耳光。她摔倒也不吭声,继续上课。养母来看她,带点钱,她没用来改善自家,而是买书给学生。日子一天天过,大批知青回城了,徐丽又劝她一起走,她摇头,坚持留下来。身体扛不住了,过劳加上挨打,她得肝硬化。1974年,她在上课时晕倒,村民送医院,诊断出来已经晚了。一个月后,她走了,才27岁。卢照东继续穷着单身,拒绝采访。县委开了追悼会,表彰她奉献精神,报纸报道她的故事,号召大家学她。 廖晓东的经历从头到尾都挺让人唏嘘的。她从小没了父母,靠养父拉扯大,本以为下乡能帮人,结果嫁了个不靠谱的男人。卢照东好吃懒做,还爱动手,她忍着生孩子办学校,到头来早早没了。她的故事在报纸上成了正面例子,可真实情况没人深挖。她帮了村里不少人,教书改变了不少孩子命运,可自己付出的代价太大。养父母后来肯定心疼,但她选择不后悔。卢照东到最后也没改,穷困潦倒,儿子长大后也过得一般。这事反映出那年代知青的苦,很多姑娘像她一样,理想碰上现实,撞得头破血流。 追悼会上,很多人来了,县委书记讲话,说她是与工农结合的典型。她的骨灰埋在村后山坡,村民偶尔去扫墓。报纸长文报道,选进课本,让学生学她的精神。可真实里,她婚后六年就被虐待折腾没了,没人提那些打骂的事。卢照东拒绝见人,继续光棍。她的儿子后来长大,日子平平。徐丽回城了,偶尔回忆起她,肯定感慨。廖晓东的奉献是真,但代价也真大。那年代政策让青年下乡,本意好,可落实到个人,就有这么多悲剧。她没抱怨,默默干活教书,到死也没离开村子。 廖晓东的故事流传下来,不少人写文章讨论。她的养父廖碧臣后来肯定难过,她是革命后代,本该有更好前途。村里小学她办的,持续几年,帮不少孩子识字。卢照东的懒惰和暴力,让她身体每况愈下。肝硬化来得突然,但根子在长期劳累和挨打。医院诊断后,她没转大城市,就在当地走了。表彰大会上,省委号召学她,可没提婚姻的苦。她的女儿小小年纪没了妈,儿子也早熟。这事让人想,那年代的理想主义,值不值?她帮了贫农,可自己毁了。