1962年11月18日的喀喇昆仑山下,我军边防部队一个连掉进了印军埋伏圈,被前后两处暗堡堵在了一个开阔地带,进不得退不得,如果印军地面部队围上来,必将全军覆没!

那年的喀喇昆仑山下,寒风像刀子一样刮在脸上,海拔五千多米的高地上,氧气稀薄得连呼吸都带着刺痛。

我军边防八连的战士们正按照预定路线向马鞍形高地推进,谁也没想到,印军早已在必经之路上设下了死亡陷阱。

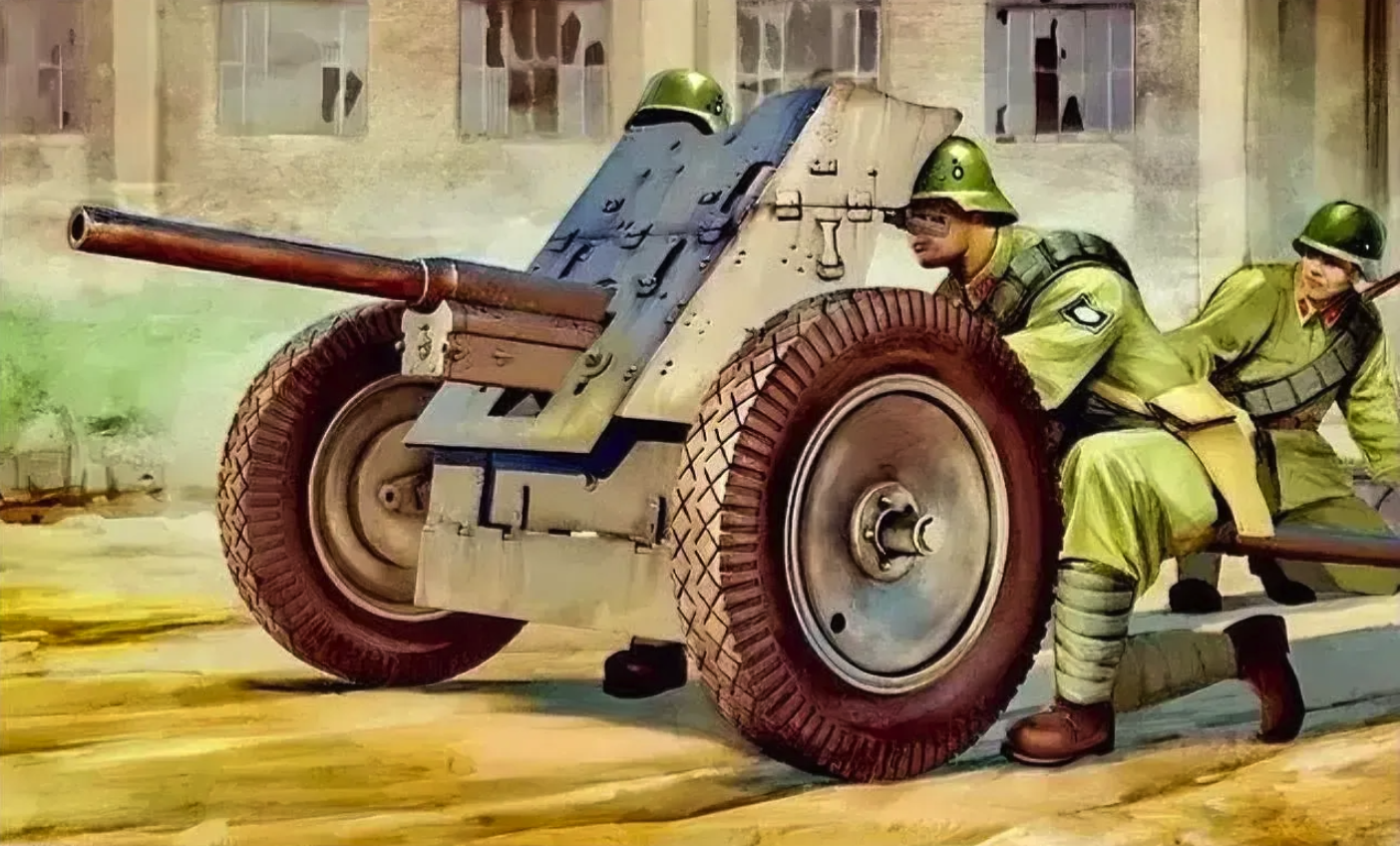

当八连踏入那片开阔地带时,前后两座暗堡突然喷出火舌,交叉火力瞬间将战士们钉死在雪地上,子弹在冻土上溅起一片片冰渣,任何试图移动的身影都会招来机枪的疯狂扫射。

八连被彻底困住了,前进是枪林弹雨,后退是悬崖绝壁,更可怕的是远处已经传来印军地面部队集结的嘈杂声,一旦合围完成,这支英雄连队将面临全军覆没的绝境。

枪声撕裂了喀喇昆仑的寂静,消息像野火般传到外围驻军营地,九连连长一把扯下军帽砸在桌上,地图上那个被红笔圈住的洼地仿佛在渗血。

侦察兵带回的情报令人窒息,印军暗堡位置刁钻,机枪手都是老兵,八连的突围尝试已经牺牲了七名战士。

指挥所里的空气凝固了,所有人都盯着连长那张铁青的脸,他忽然抓起望远镜冲出帐篷,在刺骨的风雪中死死盯着远处山脊,那里每闪过一道枪焰,就意味着八连的生存空间又被压缩一分。

九连的战士们早已集结完毕,枪械碰撞声在雪夜里格外清脆,这些二十出头的小伙子们睫毛结着冰霜,手指冻得发紫却把武器攥得死紧。

没人说话,但每个人眼里都烧着一团火,当驰援命令终于下达时,队伍像离弦的箭射向黑暗。

海拔五千二百米的冰川上,他们背着四十多斤的装备在冰面上爬行,稍有不慎就会坠入万丈深渊。

藏族战士扎西的绑腿被冰锥划破,鲜血在雪地上拖出长长的红线,可他硬是咬着牙没掉队,时间就是生命,早到一分钟,八连就多一分生还的希望。

望远镜里的景象让九连官兵心如刀绞,八连残存的战士们蜷缩在岩石缝隙里,军装被硝烟熏得焦黑,有人正用绷带捆住喷血的断腿。

而印军暗堡就像两头嗜血的怪兽,机枪每隔十秒就进行一轮扇形扫射,弹道在雪地上犁出触目惊心的沟壑。

九连排长迅速测算着突击路线,冷汗顺着他的太阳穴往下淌,正面强攻等于送死,可迂回路线被悬崖截断。这时角落里传来沙哑的声音:"排长,让我上吧。"

战士王忠殿扶着岩壁站起来,这个小伙额头的纱布还在渗血,怀里却紧紧搂着爆破筒。

接下来的场景成为喀喇昆仑山永远的记忆,王忠殿和战友杨志成像两只灵巧的山羊在弹雨中跳跃,印军机枪手很快发现这两个不要命的身影,子弹追着他们的脚跟打出一串串雪柱。

在距离暗堡三十米处,王忠殿突然猛推杨志成滚进弹坑,自己却迎着枪口跃起。

机枪火舌瞬间将他吞没,可谁也没看清他是怎么在倒地前甩出那捆手榴弹的。

震耳欲聋的爆炸声中,第一座暗堡的枪管扭曲着飞上天空,杨志成抹着眼泪完成侧翼爆破时,八连的冲锋号已经响彻山谷。

这场绝地反击的背后,是1962年印度野心的疯狂膨胀,尼赫鲁政府趁着中国三年自然灾害和中苏交恶的困境,在美苏两国的怂恿下不断蚕食中国领土。

他们甚至把号称"南亚猛虎"的杰特联队调上前线,这支留着大胡子、包着彩色头巾的王牌部队曾扬言要"把中国人赶回拉萨"。

可他们低估了高原战士的意志,当八连九连的残兵带着缴获的机枪返回基地时,炊事班老班长发现战士们的干粮袋都原封未动,在零下四十度的严寒里,没人舍得浪费体力咀嚼冻成石头的炒面。

战后打扫战场时,战士们在王忠殿的衣兜里发现半块压缩饼干和一张全家福,照片背面用铅笔写着"爹,儿没给中国人丢脸"。

这场发生在世界屋脊的血战,就像一柄刺破野心的钢刀,让全世界看清了谁才是边境线真正的主人。

印度媒体后来哀叹"喀喇昆仑的雪都被染红了",而中国边防军只是默默擦拭武器,因为他们知道,这片用鲜血浇灌的冻土,终将长出和平的格桑花。