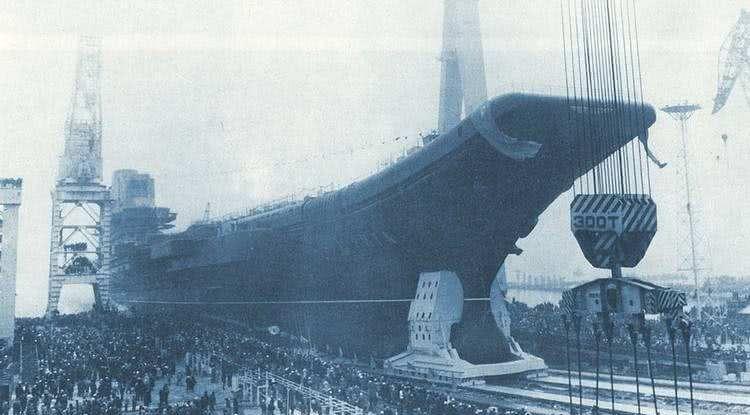

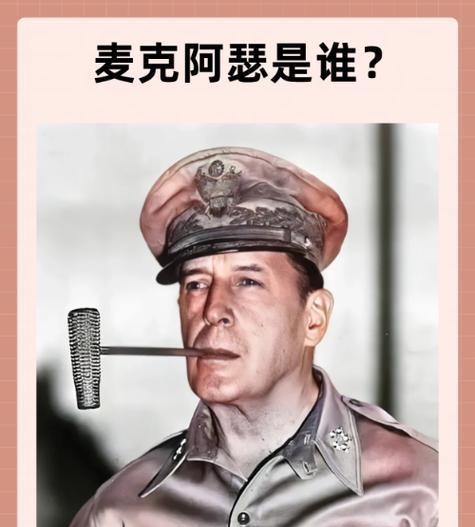

1997年,贺鹏飞中将亲自拜托徐增平一件事:我要你帮我买一件东西 “1997年12月18日凌晨两点,北京西直门外一处家属院——‘徐老板,我这回来,只说一句话:替咱们买艘船,去乌克兰。’”一句压低了嗓门的话,把刚下飞机的徐增平彻底惊醒。对面的人,他当然认识:海军副司令员贺鹏飞,中将军衔,贺龙元帅的独子。 贺鹏飞开门见山,没有寒暄。他指的是那艘在黑海岸边被风吹了六年的“瓦良格”号半成品航母。徐增平做过十三年兵,退伍后在香港闯荡商海,早已猜到“那件东西”不会是普通货。可是,买航母?他还是倒吸一口凉气:“贺司令,我是做生意的,可这买卖也太大了吧?” 对于突然的请求,徐增平没有马上答复。三个小时后,天色微亮,他驱车回到酒店。北京的冬夜凛冽,他脑子里却反复跳出一句话——航母,这可是几代海军人的梦想。思来想去,他拨通了贺鹏飞的电话,只说了两个字:“干!” 要理解徐增平的痛快,需要把视线拉回四年前。1993年夏天,“银河号”远洋货轮在波斯湾遭美国军舰无礼围堵,海上通信被切断,船员顶着45摄氏度高温守船二十多天,身心俱疲。那场屈辱的僵持,像一块烙印,深深刻进了每一名中国海军军官的心里。贺鹏飞后来回忆当时的感觉,“憋气,真憋气”,没有舰队在场,凭什么同人家叫板? 再往前推,1991年苏联解体,新独立的乌克兰继承了80%完工的“瓦良格”号。没有钱,没有技术,也没有意愿继续造下去,乌方索性把船摆上货架,从4亿美元喊到20亿美元,举世皆惊。中国高层曾经认真讨论过,但财政、外交压力扑面而来——那时我们还在“先发展经济”的关键节点。结果是审慎后撤回:官方不出面。 换句话说,“瓦良格”成了孤儿,而中国海军只能干着急。贺鹏飞不甘心。1995年,他悄悄派人到尼古拉耶夫造船厂看过船况,回报说:外壳还行,内部设备被拆得七七八八,剩一副骨架。可这已经够了,至少船体线型与库兹涅佐夫级核心设计全部在。贺鹏飞随即向军委递过报告——“以前没人卖,以后更不会有人卖,这次不拿下,我毕生遗憾。”文件送上去,又石沉大海。他把话憋在心里,一憋就是两年。 1997年底,机会忽然冒出来。乌克兰财政吃紧,决定把“瓦良格”当废钢处理,只要买家是民用公司、用途与军事无关,价格可以大幅下调。条件很苛刻:不得航行武装化,不得公开军事用途,费用一次付清。对任何政府来说,这都是烫手山芋;对私人商人,却多了几分腾挪空间。贺鹏飞盯上了徐增平——这位山东汉子退伍当兵,情怀、胆识兼备,还在香港注册有多家国际贸易公司,名义多元,最适合“第三方民事收购”。 谈判过程跌宕。乌克兰要价2000万美元,并附送全套图纸。“航母改旅游娱乐中心”——徐增平拿出的方案听上去夸张,却巧妙避开了国际政治雷区。更机智的是,他坚持把28万个零件的20吨图纸同时买下,理由是“装修时要参考原设计,不然没法布置游乐设施”。乌方技术官员心照不宣,只字未提军用字眼,盖章成交。 签约那天是1998年3月19日。文件刚落墨,徐增平立即把图纸封箱,连夜装车,大使馆协助办理外交邮袋手续,先运北京,再转大连。八辆卡车驶出港口时,飘着细雪。徐增平回头瞅了瞅码头,心里一句话:图纸先到家,船壳慢慢拖。 真正的难题才刚开始。要把长306米、满载排水量近6万吨的庞然大物,从黑海拖到大连,需要穿越达达尼尔海峡、博斯普鲁斯海峡、直布罗陀、好望角,全程1.4万海里。更要命的是,土耳其政府以“影响海峡通航安全”为由,迟迟不给通行许可证。美国又在背后敲锣打鼓,拉欧盟“关注”。拖船、保险、港口泊位,所有成本直线上涨,徐增平每过一天就多搭一笔钱。香港办公室的财务账目像脱缰的马:拖轮租金、船员工资、临时保安……徐增平后来自嘲:“当时真有种烧纸钱的感觉。” 海峡漫长扯皮整整一年,直到2001年11月,土耳其才松口开了48小时通行窗。贺鹏飞那时已重病在身,但仍打电话到香港,声音沙哑却铿锵:“只要过了海峡,咱们就赢一半。”徐增平挂断电话,有些鼻子发酸。他没想到,这竟是二人最后一次通话。 2001年3月28日,贺鹏飞突发心梗去世,年仅55岁。母亲薛明在遗体旁轻抚额头,“鹏飞,你答应我见到大船回来,可还没兑现呢。”在场所有人心口一紧,却没人敢多言。 2002年3月3日清晨,大连港雾气弥漫,“瓦良格”号披着铁锈,缓缓靠上码头。两年八个月,拖行2万多公里,舵叶几近报废,甲板上落满海鸥羽毛。徐增平站在岸边,摸出一支没点燃的香烟夹在唇间,愣愣看着这艘“铁孩子”。旁边的技术员悄声提醒:“徐总,船到家了。”他这才低头,看见手指抖得厉害,烟灰簌簌落下。 海军工作人员上船验收时,甲板钢板厚度保持良好,隔舱强度符合预期,核心走线完整标记……那一刻,没有礼炮,没有红地毯,一切低调到极致。可大家都知道,属于中国的第一条大甲板终于回来了。